.

বঙ্কিমচন্দ্র একচল্লিশ বছর বয়সে সাম্য (১৮৭৯) নামে গ্রন্থ প্রকাশ করলেও কিছুদিন পরে এ গ্রন্থে প্রকাশিত মত ‘ভুল’ বলে ঘোষণা করেন এবং গ্রন্থটি আর পুনর্মুদ্রণ করেননি। কবি আল মাহমুদও সোনালি কাবিন (১৯৭১) কাব্যগ্রন্থে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন: ‘আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন’। তার কদিন পর সত্তর দশকের শেষার্ধে তিনি ‘মহাগ্রন্থ’ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন আর একটি গ্রন্থকে পৃথিবীর একমাত্র মান্য মনে করেছেন। বাঙালির বামপন্থা বা সাম্যবাদ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অবলোকন অনেকটা অব্যর্থ। তিনি লেখেন, ‘বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তাঁর বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে-দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।’১১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, গল্পসমগ্র, (হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত), ঢাকা: প্রতীক, ২০২২, পৃ. ৭০।

মকসুদের মতো বেশিরভাগ বাঙালি সাহিত্যিক-রজনীতিবিদের সাম্যবাদ এমনি সংশয়ে দোদুল্যমান। পাঠক ভাবতে পারেন যে সাহিত্যের আলোচনায় রাজনীতিবিদের কথা কেন! কারণ, ‘সত্যিকারের যাঁরা পলিটেশিয়ান, তাঁরা হচ্ছেন আজকের সাহিত্যিক। ... সুখের বিষয় কাজী এই গোত্র ছাড়া। ওঁ কেবল সাহিত্যিক নয়, ওঁ মানুষ। ওঁ তাঁর কাব্যে ও জীবনে সমান ‘উন্নতশির’।’২২ শিবরাম চক্রবর্তী, ‘কবি কাজী নজরুল ইসলাম’, দৈনিক কালান্তর, (আবেদ খান সম্পাদিত), ঢাকা: ১৯/৫/২০২৩, পৃ. ৮।

আর হিমালয়ের মত এই ‘উন্নতশির’ হতে পেরেছিলেন তাঁর সাম্যবাদী চেতনার কারণে। নজরুল রচনাবলীর সম্পাদক যথার্থই বলেন, ‘নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষত: গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম)। ... ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণি-মনসার বহু কবিতা ও গানে পরিস্ফুট।’৩৩ আবদুল কাদির, ‘সম্পাদকের নিবেদন’, নজরুল-রচনাবলী (দ্বিতীয় খ-), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪, পৃ. ০৫।

তবে ভুলে গেলে চলবে না নজরুলের সাম্যবাদ রুশ কিংবা চৈনিক কমিউনিজম নয়, আবার তিনি নাস্তিক কমিউনিস্টও নয়। তিনি ‘খোদার আসন আরশ ছেদিয়া’, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন! বলে ঘোষণা করায় অনেকেই তাঁকে নাস্তিক ভাবেন। তাঁরা হয়ত খেয়াল করেন না-তিনি তার আগেই বলেছেন, ‘আমি বিদ্রোহী ভৃগু’। পৌরাণিক চরিত্র ভৃগু ভগবান বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তাঁর বুকে পা দিয়েছিলেন, ভগবানকে অস্বীকার করে নয়। নজরুলও তাই বিশ্ব-বিধাতাকে স্বীকার করেই বলেন, ‘আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!’। তাইতো গানেও তিনি বলেন, ‘শ্যামা মায়ের কোলে চড়ি জপি আমি শ্যামের নাম’। এভাবে শুধু শাক্ত-বৈষ্ণব নয়, তিনি সেই সাম্যের গান শোনান, ‘যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান / যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্লিম-ক্রীশ্চান’।

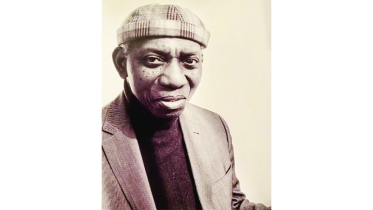

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সাম্যবাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে জানা প্রয়োজন সাম্যবাদী নজরুলকে। তাঁর সমগ্র জীবনকে না জানলেও অন্তত সাম্যবাদী (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত আগের কয়েক বছর। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হয়ে বাঙালি পল্টনে যোগ দেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা ‘মুক্তি’। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে নজরুল কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সূত্র ধরে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আলী আকবর খানের বাড়িতে যাওয়ার পথে তাঁরা কুমিল্লা কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে যাত্রাবিরতি করেন। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী বিরজাসুন্দরী দেবীকে আলী আকবর খান মা বলে ডাকতেন। এবারে তিনি নজরুলেরও মা হলেন। এ বাড়িতেই নজরুল-প্রমীলার প্রথম পরিচয়। দৌলতপুর গ্রামে আলী আকবর খানের এক বিধবা বোনের মেয়ে সৈয়দা খানম ওরফে নার্গিস আশার খানমের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে (১৭ জুন, ১৯২১) হয়।

‘দুর্ভাগ্যবশত যথাযথভাবে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারেনি’ (রফিকুল, ২০১৯)। বিয়ের রাতেই নজরুল দৌলতপুর থেকে পালিয়ে পায়ে হেঁটে কুমিল্লা চলে যান এবং কলকাতা ফেরার আগে বেশ ক’দিন কুমিল্লায় অবস্থান করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় নজরুল অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই ধূমকেতু পত্রিকাকে আশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেন: ‘আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, / দুর্দিনের এই দুর্গশিরে / উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!/ ... জাগিয়ে দে রে চমক মেরে / আছে যারা অর্ধচেতন!’ ধূমকেতু পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় নজরুল লিখেন ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা। ধূমকেতুর এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয় এবং কবির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। নজরুল তখন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে আত্মগোপন করেন এবং সেখান থেকে ২৩ নভেম্বর ১৯২২ তারিখে নজরুল গ্রেপ্তার হন। এ সময় বিচারাধীন বন্দি নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩) গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন এবং জেলে আমরণ অনশনরত নজরুলের উদ্দেশে টেলিগ্রাম পাঠান (২১ মে ১৯২৩) কিন্তু তা নজরুলের হাতে পৌঁছায়নি। শেষে বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলের অনশন ভাঙাতে সক্ষম হন (২৩ মে ১৯২৩)। ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ তারিখে একবছর কারাবাস শেষে কবি মুক্ত হন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে বিরজাসুন্দরী দেবীর সম্মতিতে নজরুল বিয়ে করেন প্রমীলাকেÑ স্ত্রীর ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে। সেই বছরের জুন মাসে মোহন্ত-বিরোধী গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করে রচনা করেন ‘মোহ-অন্তের গান’। আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিশের বাঁশী। অক্টোবরে সে-গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক। নভেম্বরে বাজেয়াপ্ত হয় তাঁর ভাঙার গান কাব্যগ্রন্থ। ডিসেম্বরে তাঁর প্রথম পুত্র আজাদ কামাল ওরফে কৃষ্ণ-মুহম্মদ-এর জন্ম ও ২১দিন পর মৃত্যু। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হন নজরুল। ১০ নভেম্বর দি লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়। নজরুল পার্টির ইস্তেহার রচনা করেন এবং তা পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ২৫ ডিসেম্বর নজরুল প্রকাশ করেন স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র লাঙল। প্রথম সংখ্যাতেই ‘সাম্যবাদী’ শিরোনামে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ওই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরেই প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ সাম্যবাদী (পৌষ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

বৃটিশ-শাসিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা নজরুলই প্রথম উত্থাপন করেন তাঁর লাঙল পত্রিকায়। তাই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, রাজনৈতিক বিবেচনা থেকেই নজরুল প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে সাম্যবাদী আদর্শে প্রথম শ্রেণি-সচেতন সাপ্তাহিক লাঙল প্রকাশ করেন। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে, নজরুুল কলকাতার প্রথম বামপন্থি সাপ্তাহিক গণবাণীর জন্য রচনা করেন ‘কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল’ শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংগীতের অনুবাদ-‘অন্তর ন্যাশনাল সংগীত’ (জাগো অনশন-বন্দী... )। এটিও লাঙল-এ প্রকাশ করেন। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি ‘রেড ফ্ল্যাগ’ অবলম্বনে লিখেন ‘রক্ত পতাকার গান’।৪৪ মাহবুবুল হক, ‘নজরুল: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে’, কালের খেয়া, ঢাকা: সমকাল, ২৭ আগস্ট ২০২১, পৃ. ৬।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল কাজী নজরুল ইসলাম জীবনের শেষ অভিভাষণ পাঠ করেন কলকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউট হল-এ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসবে সভাপতিরূপে। এর শিরোনাম ‘যদি আর বাঁশি না বাজে’। সেখানেও তিনি বলেন: ‘আমি কবি হতে আসিনি। নেতা হতে আসিনি।... এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম।’

সাম্প্রতিক সময়ের নজরুল-গবেষকও তাই মনে করেন: বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে যে-বিচ্ছিন্নতা হানাহানি মতানৈক্যের দ্বন্দ্ব, সে-সবের অবসানে চাই সাম্য। আর এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তত অন্যদিকে দৃষ্টি না ফিরিয়েও যদি মাত্র নজরুলের সাম্যবাদী চেতনাকেই গ্রহণ করি, তাহলেও মতবিরোধের অনাকাক্সিক্ষত বেড়াজাল থেকে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যাবে ।৫৫ গুলশান আরা, নজরুল-ভাবনা, ঢাকা: কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৯, পৃ. ১৬৫।

তবে নজরুল যে মুক্ত মন নিয়ে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন সে অবস্থায় শতবছর পরেও আমরা পৌঁছাতে পেরেছি কি না সে সন্দেহ রয়ে যায়। নজরুল অধীনতাকে মানতে পারেননি বলেই বিয়ের রাতে নববধূ নার্গিসকে ফেলে পালিয়ে মুক্তি খুঁজেছেন। আবার অমুসলিম প্রমীলাকে বিয়ে করেছেন এবং স্ত্রীর ধর্মীয় স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ করে সন্তানের নাম রেখেছেন কৃষ্ণ-মুহম্মদ। এটি একেবারেই অভিনব এবং আজও দৃষ্টান্তরহিত। এদিক দিয়ে তিনি বাঙালির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। বাঙালি ভাষা-আন্দোলন করতে পারে, মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিতে পারেÑসবই সত্য। কিন্তু নজরুলের এই চ্যালেঞ্জ আজও সবাই গ্রহণ করতে পারেনি। এখানে নজরুল একুশ শতকের চেয়েও অগ্রবর্তী।৬৬ সৌমিত্র শেখর, ‘নজরুল আজো কেন স্মরণীয় ও শরণীয়’, একুশ শতকে নজরুল (সম্মেলন স্মারক) ঢাকা: উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ২০১৭, পৃ. ৩৩।

কাকতালীয়ভাবে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম ‘মুক্তি’। তিনি সবসময় চেয়েছেন সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানুষের মুক্তি। সচেতনভাবে তাকালে দেখা যাবে, সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনা তাঁর মানসলোকে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ মানবসত্তার জন্ম দিয়েছে। তিনি চিরকাল চেয়েছেন মানুষের কল্যাণ, সমাজের মঙ্গল, স্বদেশের স্বাধীনতা। কর্মী কবি নজরুল প্রত্যাশা করেছেন এক সাম্যবাদী সমাজেরÑ যেখানে নেই শোষণ, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িক বিভেদ-হানাহানি। সাম্য, মৈত্রী, মানবিকতা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন-আকাক্সক্ষা অবিরাম ধ্বনিত হয় তাঁর সাম্যবাদী কবিতার পরতে পরতে। অবশ্য নজরুলের ভাবজগতে আরো বেশি আলোড়ন তোলে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যদিও কেউ কেউ মনে করেন, বৈষম্যহীন সমাজের যুক্তিসিদ্ধ নয়, আবেগঋদ্ধ আবেদনে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেন। তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের গড়নের সঙ্গেও তা খাপ খায়।৭৭ সনৎকুমার সাহা, ‘নজরুল ও হুইটম্যান’, কালি ও কলম, ঢাকা: মে ২০১৩

তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রুশ বিপ্লব (১৯১৭) নজরুলকে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদ ভাবাদর্শে উজ্জীবিত করেছিল। তাঁর সাম্যবাদী (১৯২৫) ও সর্বহারা (১৯২৬) গ্রন্থের কবিতাগুলো তার প্রমাণ।৮৮ মাহবুবুল হক, ‘নজরুল: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে’, কালের খেয়া, ঢাকা: সমকাল, ২৭ আগস্ট ২০২১, পৃ. ৫।

সম্প্রতি গবেষক গোলাম মুরশিদ লিখেন যে, মার্ক্সবাদী শ্রেণি-সংগ্রামভিত্তিক সাম্যবাদ সম্পর্কে নজরুলের ধারণা ততটা সম্যক ছিল না, তাঁর কবিতায় তিনি দরিদ্রদের সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করতে পারেননি; তাই কবিতাগুলো মানবিক দরদে পরিপূর্ণ, কিন্তু শ্রেণি-সংগ্রামের বিচারে সাম্যবাদী নয়।৯৯ গোলাম মুরশিদ, ‘নজরুলের সাম্যবাদ’, প্রথম আলো, ঢাকা: ২৫/৫/২০১৮।

অথচ নজরুল যখন লিখেন, ‘তুমি শুয়ে রবে তেতালার ’পরে, আমরা রহিব নীচে, / অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে! (কুলি-মজুর)। তখন নজরুলের অবস্থান নিশ্চই অজ্ঞাত থাকে না। সাম্যবাদী সমকালীন অধ্যাপক-লেখক নজরুলের কবিতায় যে ‘স্ববিরোধিতা’১০১০ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ‘নজরুলের বিদ্রোহের সাহস ও নতুন মূল্যবোধের নির্মাণ’, দৈনিক কালান্তর, ঢাকা: ১৯/৫/২০২৩, পৃ. ৮।

খুঁজে পান তাও ধোঁপে টেকে না যখন তিনি বলেন, ‘মূর্খরা সব শোনো,/ মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!’ (মানুষ)। এভাবে তিনি ধর্মের উপরে মানবতাকে ঠাঁই দিয়েছেন; কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে নাস্তিক কমিউনিস্ট হতে চাননি। তাইতো সাম্যবাদীতে বারাঙ্গনার মানবিক অধিকারকেও নজরুল মূল্য দিতে চেয়েছেন। বলেছেন, ‘নাই হলে সতী, তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীর জাতি’। করুণা ও সহমর্মিতাই এখানে প্রধান সুর। নজরুলের সাম্যবাদ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২, জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণের অংশ এখানে প্রাসঙ্গিক: ‘সমাজতন্ত্র । আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি।... সমাজতন্ত্রের মূল কথা শোষণহীন সমাজ। ... রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই- সে অন্য দিকে চলেছে। ... সেজন্য দেশের বহারৎড়হসবহঃ দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের কাস্টম, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব সবকিছু দেখে step by step এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না’ ।১১১১ শ্যামল কান্তি দত্ত, বঙ্গন্ধুর ভাষাশৈলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২, পৃ. ৪৪।

একইভাবে নজরুলের সাম্যবাদও আকস্মিক বা আমদানি করা নয়। বাংলার আবহমান সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতিকে ধারণ করে কৃষক-কুলি-মজুর ও নারী-পুরুষ সকল মানুষকে নিয়ে এক গণতান্ত্রিক সাম্যবাদ।

সচেতনভাবে তাকালে দেখা যাবে, সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনা তাঁর মানসলোকে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ মানবসত্তার জন্ম দিয়েছে। তিনি চিরকাল চেয়েছেন মানুষের কল্যাণ, সমাজের মঙ্গল, স্বদেশের স্বাধীনতা। কর্মী কবি নজরুল প্রত্যাশা করেছেন এক সাম্যবাদী সমাজের- যেখানে নেই শোষণ, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িক বিভেদ-হানাহানি। সাম্য, মৈত্রী, মানবিকতা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন-আকাক্সক্ষা অবিরাম ধ্বনিত হয় তাঁর সাম্যবাদী কবিতার পরতে পরতে। মানবিক হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী কবি তাই ঘোষণা করেন: ‘মিথ্যা শুনিনি ভাই, / এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই’। শত বছর পরেও ‘সাম্যবাদী’ কাব্যের কবিতা পড়ে বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের প্রত্যাশা জাগে পাঠকের মনে। কবিতা পাঠক যদি সাম্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ-উজ্জীবিত হয়, তবে কবি সাম্যবাদী নয়- এমনটা বলার সুযোগ সত্যি থাকে না। নজরুলের কবিতা পাঠে আমরা প্রেরণা পাই- জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষের মহিমাকে মহৎ করে দেখবার। সর্বোপরি ‘সাম্যবাদী’ কবিতা আমাদের মনে-মননে জাগিয়ে দেয় মানবতাবাদী চেতনা; যে চেতনার আলোয় আমরা অর্জন করি ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।