আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

ধর্মীয় গোড়ামি কিংবা সামাজিক সংস্কারকে উপেক্ষা করে নারীদের অবাধ বিচরণের সুযোগটিকে যেমন বাংলা চলচিত্রে স্বীকার করা হয়েছে, একইসঙ্গে বিনোদনের নামে প্রায়শই হীন এবং অসংবেদনশীলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এই নারী চরিত্রগুলোকে। মূলধারার চলচ্চিত্রে সঠিকভাবে উঠে আসে না নারীর সংগ্রাম, অর্জন কিংবা

সমমর্যাদার প্রতিচ্ছবি

আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারী জাগরণ ও নারী অধিকারের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য প্রতিবছর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। সত্যিই কি নারী দিবসের চেতনা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে কোনো প্রভাব ফেলে?

‘নারী’ শব্দটির মেয়ে-ছেলে, তনয়া, মহিলা, রমণী, কামিনী, প্রমদা, জেনাবা, শর্বরীসহ আরও অনেক সমার্থক শব্দ প্রচলিত রয়েছে বাংলা ভাষায়।

একইসঙ্গে নারীর প্রতি অসংবেদনশীল বহু শব্দ যেমন অপয়া, অলক্ষ্মী, অভাগি, কুলক্ষণা, বন্ধ্যা, কুলোটা বা বাঁঝা মেয়ে ইত্যাদি শব্দও একইসঙ্গে প্রচলতি রয়েছে আমাদের সমাজে যার কোনো পুরুষবাচক শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এই শব্দগুলো শুধুমাত্র নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই আবহমান কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এভাবেই নারীরা সর্বদা হাস্যরসাত্মক বিদ্রƒপের বলি হয়, সমাজে কিংবা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। অথচ আধুনিক প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা বলতে জেন্ডার বৈষম্যহীন একটি সুশীল ও নারী-পুরুষের সমমর্যাদার অংশীদারিত্বশীল সমাজকেই বুঝি।

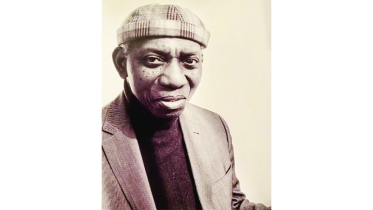

গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম যোগাযোগ বিভাগের চেয়ারপারসন ড. মো. অলিউর রহমান জেন্ডারের সংজ্ঞা নিরূপন করতে গিয়ে বলেন, ‘জেন্ডার মূলত এক অর্থঘন শব্দ যা একজন পুরুষ বা নারী হিসেবে সামাজিক পরিম-লে আমাদের পরিচয় ‘প্রকৃতিগতভাবে নির্ধারিত শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বদলে যে সামাজিকভাবে সৃষ্ট’- সে সত্যটিকে উদ্ঘাটন করে। (জেন্ডার পরিচিতিমূলক ধারণা ও পরিভাষা)’।

উক্তিটির সঙ্গে মিল রেখে প্রকৃতিগতভাবে নির্ধারিত শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বদলে সামাজিকভাবে সৃষ্ট বৈষম্যের কারণে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নারীদের প্রতিকৃতি সৃষ্টিতে বিভিন্ন সময় কবি, সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক কলা কৌশলে দেখা যায় স্ববিরোধিতা।

আবহমানকাল থেকেই আমাদের কবি সাহিত্যিকগণের চিন্তা চেতনা ও সৃষ্টিতে নারীরা ছিলেন বাস্তব বহির্ভূত এক স্বপ্ন বা ফ্যান্টাসি। বাস্তবিক অর্থে নারীদের অধিকার, সমমর্যাদা বা অর্জন খুব কম কবি সাহিত্যিকদেরই স্পর্শ করেছে। সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনপ্রিয়তা বা বাণিজ্যমূল্যের কথা ভেবেই হয়তো নারীবাদী লেখায় তাঁরা স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন। কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষ নারীদের অন্ধকারে রেখে দেশকে এগিয়ে নেওয়া অসম্ভব এমন উপলব্ধি থেকে নারীশিক্ষার পক্ষে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি-ই আবার প্রচার করেন নারীদের বুদ্ধি কম।

তাঁর মতে নারীরা ধর্মভাবাপন্ন কোমল স্বভাবের বিধায় বিজ্ঞান বা বাণিজ্যের পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও কবিতা পড়ানো উচিত। নারীমুক্তির জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত ভদ্রঘরের যুবকেরা উচ্ছন্নে যাবার আশঙ্কা থেকে ছেলেদের পাশাপাশি মঞ্চে মেয়েদের অভিনয় ও গান-বাজনার চরম বিরোধিতা করেন। এমনকি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জেদের কারনে ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকটি মঞ্চস্থ করার সময় নারীর ভূমিকা নারীদের দিয়েই সম্পন্ন করার জন্যে বেঙ্গল থিয়েটার্স তাদের নিয়ম খানিকটা শিথিল করে।

থিয়েটারে সর্বপ্রথম নারীদের অভিনয়ের সুযোগ দিলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বেঙ্গল থিয়েটার্স ছেড়ে বেরিয়ে যান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কারক ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন রাজা রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’- এর মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রচালনে তাকে জোরালো কোনো ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। নারীর সক্ষমতায় বিশ্বাসী তখনকার নারীবান্ধব পুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক এমনকি সাহিত্য ক্ষেত্রেও স্ববিরোধী মনোভাব।

নারী বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও প্রতিভায় যথেষ্ট সংশয় ও দ্বিধা ছিলো তাঁর। শরৎচন্দ্র তাঁর ত্রিশটি উপন্যাস ও গল্পসঙ্কলনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বন্দিনী, ধর্মীয় শাসনের বলি, দুর্বল, অবরুদ্ধ ও শোষণের বস্তু নারী চরিত্রগুলোকে সাজিয়েছিলেন ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা অথবা করুণা-দয়া-ত্যাগের বিমূর্ত মূর্তি হিসেবে। তাঁর রচনাগুলোতে নারীদের দেখানো হয়েছে উদাসীন, অত্যাচারী, প্রতাপশালী নিষ্ঠুর পুরুষদের দ্বারা উপেক্ষিত, নির্যাতিত হয়েও ঘুণেধরা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ কর্তৃক আদিষ্ট সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে।

সেখানে সকল ধরনের অধিকার হতে বঞ্চিত হতেই যেন নারীদের জন্ম। অথচ তাঁর সমসাময়িক কালে বেগম রোকেয়া, রানী রাসমনি, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর মতো নারীরাও সমাজ সংস্কারে নানামুখী কাজ করে গিয়েছেন, যার প্রভাব শরৎ সাহিত্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণও পরেনি।

নারীবিষয়ক সাতটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত বেগম রোকেয়ার প্রথম বই ‘মতিচুর’ (প্রথম খ-, ডিসেম্বর ১৯০৪) এবং প্রথম ইংরেজি ব্যঙ্গরসাত্মক রূপক রচনা SultanaÕs Dream ( মাদ্রাজ : কমলা সাতথিয়া নাথান ও সরোজিনী নাইডু সম্পাদিত, Indian Ladies Magayine, 1905) । বেগম রোকেয়া ‘মতিচুর’-এ লিখেছিলেন, ‘আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না।’

‘সুলতানার স্বপ্ন’ বইটিতেও লেখক নারীকে পুরুষের সমান নয়, বরং তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। আবার তসলিমা নাসরিন তার ‘শোধ’ উপন্যাসে নারীর অসীম স্বাধীনতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে দেখান স্বামী পরকীয়া প্রেমে আসক্ত বলে স্ত্রীও পরকীয়া প্রেমে মেতে উঠতে পারে। এখানে দুই নারীবান্ধব লেখিকা, অথচ তাঁদের নীতিগত আদর্শ পরস্পর স্ববিরোধী। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী রচনার মধ্যে রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত ট্রিলজি, প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৫), সুবর্ণলতা (১৯৬৭), ও বকুল কথা (১৯৭৪)।

সেলিনা হোসানের ‘মতিজানের মেয়েরা’, নয়ন রহমানের ‘বীরপুরুষ’, রাবেয়া খাতুনের ‘নাগমোতির হাটে’, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থের ‘সূর্য তৃষিতা’ ইত্যাদি রচনাগুলোতে তাঁদের নায়িকারা ঝি, বৌ, বিক্রিত কন্যা। সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় সমাজের দুটি অংশ- মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদের এড়িয়ে গিয়েছেন সন্তপর্ণে। অর্থাৎ এসব লেখা নারীকেন্দ্রিক হলেও পুরোপুরি নারীবাদী নয়।

নারী মানেই কোমল। নারীর বহুরূপ- মা, বোন, স্ত্রী বা প্রেমিকা সে হতেই পারে। নারীর থাকতে পারে নানা প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু পৃথিবীর বুকে সবার আগে সে একজন মানুষ। আর এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক পরিম-লে নারীর মূল্যায়ন করাটা সবার আগে প্রয়োজন। একজন সাহিত্যিক যেমন সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পুরো সমাজচিত্র পাল্টে দিতে পারেন, তেমনি পারেন তাঁর সুচিন্তিত লেখনীর মাধ্যমে সমাজ থেকে নারী-পুরুষের বৈষম্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে নারীকে শুধুমাত্র নারী হিসেবে নয় বরং একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

এবার আলোচনা করা যাক বাংলা সাংস্কৃতিক অঙ্গন নিয়ে। বাংলা সাংস্কৃতিক অঙ্গন হিসেবে চলচ্চিত্র, নাটক, গান, নৃত্য ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। বাংলা চলচ্চিত্রে নারীর একটি শক্ত অবস্থান রয়েছে। নায়িকা ব্যতীত চলচিত্র বা নারী চরিত্রবিহীন চিত্রনাট্য, দুটোই বাঙালিদের নিকট কল্পনাতীত।

ধর্মীয় গোড়ামি কিংবা সামাজিক সংস্কারকে উপেক্ষা করে নারীদের অবাধ বিচরণের সুযোগটিকে যেমন বাংলা চলচিত্রে স্বীকার করা হয়েছে, একইসঙ্গে বিনোদনের নামে প্রায়শই হীন এবং অসংবেদনশীলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এই নারী চরিত্রগুলোকে। মূলধারার চলচ্চিত্রে সঠিকভাবে উঠে আসে না নারীর সংগ্রাম, অর্জন কিংবা সমমর্যাদার প্রতিচ্ছবি। বাণিজ্যিক চলচিত্রে বেশিরভাগ সময় নারীকে অবলা ও কামনা বাসনার বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

এখানে রয়েছে নারীকে তাচ্ছিল্য করা, উত্ত্যক্ত করা, ধর্ষণ করার মতো রমরমা দৃশ্যের ছড়াছড়ি। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীদের প্রতিবাদের প্রতীক ‘হ্যাস ট্যাগ মি টু’ মুভমেন্টের মাধ্যমে জানা যায় একজন নারী অভিনেত্রী চলচিত্র জগতে ক্যামেরার বাইরে কতটা হেনস্তার শিকার হন। নারীর অন্তর্নিহিত অভিনয় দক্ষতার পরিবর্তে এই মাধ্যমে নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অধিকন্তু ভারতের অনুকরণে বাংলা চলচ্চিত্রে বর্তমানে সংযুক্ত হয়েছে ‘আইটেম নাম্বার’ যেখানে নারী নিজেকেই আবেদনময়ী পণ্য হিসেবে চিত্রকরণ করে থাকে। সেন্সরবোর্ড কর্তৃক দেওয়া নীতিমালায় বলা আছে ‘নারীর ওপর সহিংসতা হচ্ছে এমন কিছু দেখানো যাবে না।’ অথচ চলচ্চিত্রে নারীদের উপর করা যে সকল সহিংস চিত্র দেখানো হয়, সেগুলো হরহামেশাই প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সিনেমায় ধূমপান দৃশ্যে ‘ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর’ লেখার মতো নারী নিপীড়নের দৃশ্যে স্ক্রিনে কখনো কোনো নীতিবাক্য লিখতে দেখা যায় না। ইদানীং মুক্তি পাওয়া কিছু ছবি যেমন ‘পরান, মোল্লা বাড়ির বৌ কিংবা চার সতীনের ঘর’ ইত্যাদি সিনেমাগুলোতে নারীকে যথেষ্ট হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে নাটক চলচ্চিত্রের মতো একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। বাংলা নাটকে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী চরিত্রটিকে প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে নারীর গুরুত্বকে যেমন অনস্বীকার্য করা হয়েছে, উল্টোদিকে পরোক্ষভাবে দেখানো হচ্ছে নারীই সকল সমস্যার মূল।

পুরুষ কর্তৃত্বে নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, পুরুষের ব্যভিচারী আচরণের বিপরীতে পদে পদে নারীর সতীত্বের প্রমাণ দেওয়া, সংসারে স্ত্রীর ভূমিকা অস্বীকার, কর্মজীবী নারীর সংসারে অবহেলা, এক নারীকে পেতে একাধিক পুরুষের প্রতিযোগিতাসহ আরও অনেক স্ববিরোধপূর্ণ কাহিনীচিত্রের নাটক সম্প্রচারিত হয় মিডিয়া পাড়ায়। চলচ্চিত্র সমালোচক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী বলছিলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে নারীকে দুর্বল, নির্ভরশীলভাবে উপস্থাপনের ফলে এটা হয়েছে।

সিনেমা বা নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে পরিচালনা, ক্যামেরা চালানো- সবই হয় পুরুষের দৃষ্টিতে। ফলে পুরুষ যেভাবে দেখতে চায়, তেমনটাই দেখানো হয়। এর মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটা একদিনে হয়নি, দিনের পর দিন নারীকে ওভাবেই চিত্রায়ন করা হয়েছে।’ (ঢাকা : সাইয়েদা আক্তার, বিবিসি বাংলা, অক্টোবর ৫,২০১৭)।

বাংলা সংগীতে আবহমানকাল ধরে নারীকে প্রেমময়ী, আবেদনময়ী, সুখ-দুঃখের অবলম্বন কিংবা তাদের সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে স্তুতি করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গানে নারীকে প্রতারক, প্রবাঞ্চক, স্বার্থপর হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন সাম্প্রতিককালে এক নারী শিল্পী সুলতানা ইয়াসমীন লায়লার গাওয়া ‘আখ খেতে ছাগল বন্দি’ শিরোনামের একটি গানে নারীর কাছে পুরুষ বন্দি, পান খেয়ে নারী বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, লম্বা চুলের নারীরা একাধিক পুরুষকে প্ররোচিত করে ইত্যাদি নারীর জন্য অবমাননাকর কথা বলা হয়েছে।

আবার বর্তমানে খুবই ভাইরাল একটি গান ‘তৈ তৈ তৈ, আমার বৈয়াম পাখি কৈ’ যেখানে পরোক্ষভাবে একজন নারীকে রক্ষিতা হিসেবে অশ্লীল কিছু ভাবার্থ ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার কবি নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত গান ‘মোর প্রিয়া হবে এসো রানী’ নারীকে সাজিয়েছেন প্রকৃতির কল্পিক গহনায়। গণমাধ্যমগুলোতে যেহেতু বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, তাই বিজ্ঞাপন এখন আমাদের সংস্কৃতির একটা গুরত্বপূর্ণ অংশ।

এখানে পুরুষের পাশাপাশি নারী প্রত্যহিক জীবনকে সহজ ও সাবলীল করতে ব্যবহৃত পণ্যের বাজার প্রচার বাড়াতে রোল মডেল হিসেবে অংশ নিয়ে থাকে। ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালে পরিচালিত ঊৎরহ জবংবধৎপয এ দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে নারীর সংযুক্তি ৪১ ভাগ, যেখানে পুরুষ ৫৯ ভাগ। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞাপনে নারীদের সংযুক্তির ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। ২০০০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাইম- টাইম বুলেটিনের ‘বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ন’ শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন গবেষক মোস্তাক আহমেদ।

বিজ্ঞাপনে নারীকে বিভিন্ন পরিচয়ে ভূষিত করার বিষয়টি গবেষণায় তুলে ধরতে তিনি (১২-১৯ জুন,২০০০) প্রত্যেক রাতে প্রাইম টাইমে প্রচারিত সকল বিজ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে পান যে নারীকে নির্বোধ, প্রসাধন প্রিয়, দুর্বল, যৌনবস্তু, সংসারসেবী, কলহপ্রিয়, পুরুষ নির্ভরসত্তা ও গৃহকর্মী হিসেবে বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়। এই মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণের যেমন কদর বাড়ছে, কখনো কখনো অপ্রয়োজনে তারা নিজেরাও পণ্যের বাজার প্রসারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এখন আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে একদিকে যেমনÑ নারীরা অবাধ বিচরণের মাধ্যমে নিজেকে বৈশ্বিক প্লাটফর্মে সহজেই উপস্থাপন করতে পারে অন্যদিকে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে অহরহ নানাবিধ বিড়ম্বনার ভুক্তভোগী তাদের হতে হয়। বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে নারীদের আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো, মিম এবং ট্রল প্রবণতা।

বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশন এইড কতৃক পরিচালিত ‘বাংলাদেশে অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতা’ শিরোনামের এক গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে অনলাইন ব্যবহারকারী নারীদের প্রায় ৬৩.৫১% সহিংসতার শিকার হয়েছেনÑ যা আগের বছরের তুলনায় ১৪% বেশি। এরমধ্যে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হচ্ছেন তারা, এই হার ৪৭%।

সংগত কারণে উল্লিখিত বৈষম্য এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নারী প্রতিকৃতি সৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনোভাব দূর করতে চাইলে সর্বপ্রথম যেটি দরকার সেটি হলোÑ যথাযথ গবেষণার দ্বারা এই সকল মাধ্যমে ব্যবহৃত নারীবিষয়ক অসংবেদনশীল মনোভাবকে প্রকাশ্যে আনা।

বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে নারীদের অবদান কতটুকু গৌরবের এবং ইতিহাস বিবেচনায় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পুরুষের ন্যায় সমমর্যাদায় তা কতটুকু প্রতিকৃত হয়েছে, এই বিষয়টি বিবেচনা করা এখনি গুরুত্বপূর্ণ। আর ঠিক এই পটভূমিতেই নারী দিবসে বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে নারীদের প্রতিকৃতি সৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনোভাব নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার এখনি সময়।