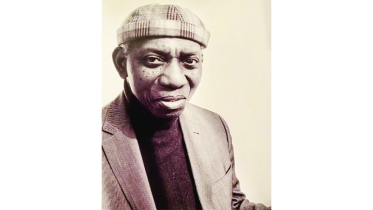

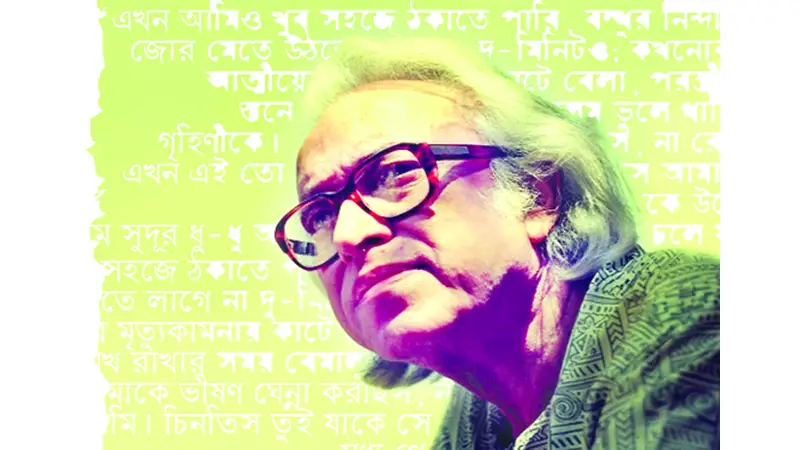

শামসুর রাহমান

শামসুর রাহমান নগর ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। নগরকে তাঁর মতো করে সেইভাবে কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ব্যক্তি জীবনেও তিনি আপাদমস্তক শহুরে ছিলেন। তাঁর বলার ভঙ্গি ও কবিতার উপকরণ তাই স্বভাবসুলভ নগরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সমর সেনকে কলকাতার নাগরিক কবি বলা হয়। শামসুর রাহমানকে ঢাকাকেন্দ্রিক নাগরিক কবি বলেন কেউ কেউ। শামসুর রাহমান লিখেছেন নগরের সুখ-দুঃখ নিয়ে, স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যাকুলতা নিয়ে

বাংলাদেশের বড় অর্জন হচ্ছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন। আর বৃহত্তম এ অর্জনের বীজ রোপিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনে। এ দুটি বড় আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন ছোট ছোট আন্দোলন করতে হয়েছে। এরপর স্বৈরাচারী আন্দোলন। মুক্তবাজার অর্থনীতি বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বকে ঢেলে সাজিয়েছে। এসব বাঁকবদল বা আন্দোলনে সরাসরি ভূমিকা পালন ও অংশগ্রহণ করেছেন কবি শামসুর রাহমান। আবার কবিতা ও গদ্যে প্রয়োগ করেছেন। কবিতার পাশাপাশি অ্যাক্টিভিস্টের দ্বৈতভূমিকায় তিনি অনন্য। বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল উপজীব্য হচ্ছে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতাযুদ্ধ। একটি অসাম্প্রদায়িক ও কুসংস্কারমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনতেন কবি শামসুর রাহমান।

শামসুর রাহমানের প্রথমদিকের কবিতায় পঞ্চপা-বের (জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী) প্রভাব ছিল। প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটি, বিধ্বস্ত নীলিমাসহ প্রথমকার ৫/৬ টি কাব্যে এ প্রভাবের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। পরে তিনি কবিতায় নিজের বলয় তৈরি করেন। শব্দ প্রয়োগ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের দারুণ ব্যবহার, আর নতুন নতুন শব্দাবলির ব্যবহার তাঁকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। তাঁর কবিতায় ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনের সাহসী উচ্চারণ আছে। তিনি সময়কে উপেক্ষা করেননি। যা অনেক প্রথিতযশা কবির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত দেখা যায়। সময়, ইতিহাস তাঁকে নিয়ে গেছে জনপ্রিয়তার শিখরে। দু’বাংলায় তিনি প্রধানতম আধুনিক কবি হিসেবে বিবেচিত হন। রাহমানের বিশেষত্ব হলো, তিনি সব ঘটনাকে কবিতা করে তুলতেন।

সংবেদনশীল কবিসত্তা, জীবনাসক্তি ও আধুনিক কবিতার কলাকৌশল সম্পর্কে সচেতন থাকায় তিনি অর্জন করেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা। তিনি পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির অধিকাংশ কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত বা রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় অথবা এলিয়ট থেকে লাওয়েল, বোদলেয়ার থেকে নেরুদা, বরার্ট ফ্রস্ট প্রমুখ কবির রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন নিবিড়ভাবে। অনেকের কবিতাও বাংলায় রূপান্তর করেন সফলভাবে।

কবি শামসুর রাহমানের কবিতার প্রধান ধারা হচ্ছে-দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হতাশাকে সহজ ও সুদূরপ্রসারী করে বর্ণনায় মূর্ত করে তোলেন। শব্দ নির্মাণ ও প্রয়োগ সংহত এবং মিতব্যয়ী কবিতাশিল্পী। মানুষের ভাঙাগড়া, শূন্যতা ও বিষণœতার পরিপূর্ণ রূপকে অভাবনীয়ভাবে কবিতায় প্রকাশের ফলে তাঁর কবিতা পাঠকপ্রিয় হয়েছে শুরু থেকে। ৫০-দশকের সমকালীন কবিবন্ধু সুহৃদের মধ্যে কবি শামসুর রাহমান ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কবিতাকে সহজবোধগম্য করার প্রয়াস নিয়েছেন প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ প্রকাশের শুরুতে তিনি সমকালীনদের থেকে আলাদা ভাষার সন্ধান করেছেন।

নিজ বাসভূমে, বন্দি শিবির থেকে, বিধ্বস্ত নীলিমা, ফিরিয়ে দাও ঘাতক কাঁটা, উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ বাংলা কবিতার দীর্ঘকালীন সময়ের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশমান অবয়ব পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। শামসুর রাহমান সময় ও কালকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির আগের প্রতিবাঁক বদলে তিনি কবিতা লিখেছেন, কিছু ছড়াও লিখেছেন সমাজের কিছু অসংগতি তুলে ধরে। এ কারণেই তিনি পাঠকসমাজে চিরস্থায়ী আসন গড়েছেন। অনেকে প্রবল প্রতিভা নিয়ে কবিতা লিখেও সময় ও কালকে এড়িয়ে যেতে চাওয়ায় হারিয়ে গেছেন, প্রস্ফুটিত হয়েছেন প্রথমদিকে, তবে টিকে থাকতে পারেননি। শামসুর রাহমান বলতেন, কবি হওয়ার আগে ভালো মানুষ হতে হবে। আয়ুব খানের বিরুদ্ধে গিয়ে লিখলেন ‘হাতির শুঁড়’। বাংলা ভাষার ওপর বারবার হামলা করেছ বিদেশী শত্রুরা। ‘কখনো নিঝুম পথে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে কেউ গুলির আঘাতে,/ মনে হয়, ওরা গুলিবিদ্ধ করে স্বাধীনতাকেই’ (স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী কবিতার মতো)—কবিতায় তারই প্রকাশ ঘটে—

‘নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।

মমতা নামের প্রতি প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়

ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে

শিউলিশৈশবে ‘পাখী সব করে রব’ বলে মদনমোহন

তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি,

অবিচ্ছিন্ন পরস্পর মমতায় লীন,

ঘুরেছি কাননে তা নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই

ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে।’

[বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা / সংক্ষেপিত]

আরও দেখি-

‘তোমার শরীর দেখি ছিঁড়ে খায় শকুন শেয়াল,

তোমার উদাস বুকে পদধ্বনি শোকমিছিলের।

কখনো তোমার খাঁ খাঁ বিবস্ত্র শরীর ঢেকে দেয়

পতাকা ব্যানারে, ওরা লজ্জাতুর তোমার সন্তান।

মারিতে মরোনিত তুমি, ম্যাক্সিম গোর্কির জননীর

মতো তুমি সংগ্রাম ও শান্তি করো হৃদয়ে ধারণ।’

[হে বঙ্গ]

শামসুর রাহমান সমাজব্যবস্থার ও মানবতার অবক্ষয়িত রূপ দেখেছেন। মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিভিন্ন শ্রেণিপেশা ও বর্ণের ওপর নিপীড়ন, বৈষম্য থেকে নিস্কৃতি চেয়েছেন মনেপ্রাণে। তাঁর কবিতার অন্যতম উপজীব্যই এগুলো। ‘দুঃখ তার লেখে নাম’, ‘হোমরা চোমরা সভাসদ’, ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’, ‘নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়’, ‘আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়’ ইত্যাদি শব্দ, বাক্য, শব্দশ্রেণি ব্যবহার তাঁর সপক্ষে যুক্তি মেলে। তিনি সবসময় প্রচলিত বৈষম্যমূলক সমগ্র সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন। কবিতার কণ্ঠস্বর আর রাজপথের কণ্ঠস্বর একইরকম জোরালো।

‘ক্ষমতামাতাল জঙ্গি হে প্রভুরা ভেবেছ তোমরা,

তোমাদের হোমরা চোমরা

সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন?

মৃত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই ফিলিস্তিন,

দিয়েছি গুঁড়িয়ে কত বর্বরের খুলি? কত শক্তি

সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেও তো আছে জানা। রক্তারক্তি

যতই কর-না আজ, ত্রাসের বিস্তার

করুক যতই পাত্রমিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।’

[স্যামসন]

শামসুর রাহমান নগর ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। নগরকে তাঁর মতো করে সেইভাবে কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ব্যক্তি জীবনেও তিনি আপাদমস্তক শহুরে ছিলেন। তাঁর বলার ভঙ্গি ও কবিতার উপকরণ তাই স্বভাবসুলভ নগরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সমর সেনকে কলকাতার নাগরিক কবি বলা হয়। শামসুর রাহমানকে ঢাকাকেন্দ্রিক নাগরিক কবি বলেন কেউ কেউ। শামসুর রাহমান লিখেছেন নগরের সুখ-দুঃখ নিয়ে, স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যাকুলতা নিয়ে। নগর, স্বাধীনতা-আন্দোলন অনেক সময় মিশে একাকার হয়ে গেছে। নগরের অসহ্য উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। অনেক কবিতা হয়ে গেছে শ্লোগানধর্মী, আন্দোলনের পারদে উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়। নগরসভ্যতার পচন ও অবক্ষয় রাহমানকে ভাবিয়ে তুলত, গভীরভাবে ব্যথিত করত। ঢাকা শহরকে মনে হতো মরুভূমির মতো নিঃসঙ্গ। অনেক কবিতায় মিশে আছে কবির তীব্র বেদনা ও ক্ষোভ, প্রকাশ হয়েছে ঘৃণায়, কবিতার পাশাপাশি রাজপথেও-

‘সহজে আসে না কেউ আজকাল আমার নিকট,

একদা আসত অনেকেই। তথ্যে তত্ত্বে কিংবা গল্পে

কেটেছে প্রচুর বেলা, সারা ঘরে কখনো সমৃদ্ধ নীরবতা।

এখন আসে না কেউ, বড় ব্যস্তবাগীশ সবাই-

কেউবা পতিতালয়ে, কেউ মত্ত তাসের আড্ডায়’

[সহজে আসে না কেউ]

কিংবা; অন্যভাবে প্রকাশ-

‘এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি, বন্ধুর নিন্দায়

জোর মেতে উঠতে লাগে না দু-মিনিটও; কখনোবা

আত্মীয়ের মৃত্যুকামনায় কাটে বেলা, পরস্ত্রীর

স্তনে মুখ রাখার সময় বেমালুম ভুলে থাকি

গৃহিণীকে। আমাকে ভীষণ ঘেন্না করছিস, না রে?

এখন এই তো আমি। চিনতিস তুই যাকে সে আমার

মধ্য থেকে উঠে

বিষম সুদূর ধু-ধু অন্তরালে চলে গেছে। তুইও যা, চলে যা।’

[দুঃসময়ে মুখোমুখি]

ঢাকার কাব্যজগতের বরেণ্য কবি হিসেবে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছেন। কী রাষ্ট্র, কী বি-রাষ্ট্র, কবিতার আড্ডা, কবির জন্মদিন, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, প্রকাশনা উৎসব, বইমেলা, বৈশাখী মেলা সবক্ষেত্রে শামসুর রাহমান ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। তিনি কবিতা নিয়ে কথা বলতেন। নিজের কবিতা শোনাতেন। তিনি কাব্যভাষা নির্মাণে নগরজীবনের দ্বন্দ্ব, নৈরাজ্য, অসঙ্গতি প্রেম, বিরহ সবকিছু ধারণ করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন-

‘জীবন মানেই

তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলা, নিশান ওড়ানো

জীবন মানেই

অন্যায়ের প্রতিবাদ শূন্যে মুঠি তোলা।’