সামাজিক মূল্যবোধ ও দুর্নীতি

প্রায় এক দশকের আগের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড় ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিসিএস-এ চাকরি হয়েছে? উত্তরে সেদিন শুধু মাথা নেড়েছিলাম। চারবার ভাইভা দিয়েও আমার মতো যাদের চাকরি জোটেনি তারা বুঝতে পারবে কতটুকু দুঃখ-কষ্টে মাথা নাড়তে হয়! লেখাপড়া শেষ করে বেকার থাকলে নিজেকে কতটুকু অপরাধী মনে হয় তা শুধু বেকাররাই বুঝতে পারে।

ভাইভায় গেলেই চাকরি হবে এমন কোনো কথা নেই। যে কেউ ভাইভায় ফেল করতেই পারে। ভেবেই নিয়েছিলাম যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক চাকরির ভাইভা এমনই হয়। আমার বিভিন্ন ভাইভার অভিজ্ঞতা এমনই বলে। কিন্তু দুঃখ সেখানেই যদি প্রশ্নফাঁসের মতো ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন যাবৎ বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের মতো ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে।

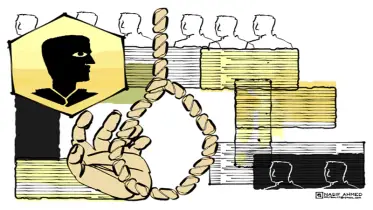

এতদিন বিভিন্ন একাডেমিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের কথা জেনেছি। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। অনেক বছর পর যখন শুনি কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে, তাহলে চাকরি প্রত্যাশীদের বিশ্বাসের জায়গাটুকু কোথায় থাকবে? বিসিএস-এ তিন ধাপের তীব্র প্রতিযোগিতার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তবেই একজন ক্যাডার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেজন্য ধৈর্য এবং কঠোর অনুশীলন অনেক বড় একটা বিষয়।

অনেক পরিচিতজনকে দেখেছি লিখিত পরীক্ষা থেকে ছিটকে পড়তে। আবার অনেকেই কঠিন ধৈর্য নিয়ে বারবার চাকরির আশায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। লক্ষ্য একটাই ছিল, নিজের মেধা কাজে লাগিয়ে একটা চাকরি পাওয়া। সঠিক পন্থায় একটা ভালো চাকরি পাবে সেটাও কম কিসে। কিন্তু প্রশ্নফাঁসের ফলে যাদের মেধার অবমূল্যায়ন হয়েছে তারা নিজেদের কি বলে সান্ত¡না দেবে জানা নেই। এতে শুধু মেধার অবমূল্যায়নই নয়, দেশকে মেধাবীদের সেবা থেকেও বঞ্চিত করা হলো।

সমাজ ব্যবস্থা কি আমাদের অন্ধকারে ঠেলে দেয়, নাকি আমরাই সমাজকে পেছনে টেনে ধরি? শৈশব থেকেই ভোগ, বিলাসিতা কিংবা দুর্নীতিকে সমাজে ইতিবাচকভাবে মেনে নিতে দেখেছি। পাড়ার এক আন্টি সদ্য চাকরি পাওয়া তরুণকে জিজ্ঞেস করেছিল চাকরিতে ‘উপরি’ আছে কেমন? ছোট ছিলাম বলে ‘উপরি’ শব্দটির সঙ্গে তেমন পরিচিত ছিলাম না। পরে তা মনকে নাড়া দেয়। যেন উপরি না থাকলে চাকরির সমস্ত জৌলুস হারিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তার কত সহজ-সাবলীল ভঙ্গিতে প্রশ্ন! কত অকপটে আমাদের সমাজে এই কথাগুলো বলা যায়। সে সময় পরিবেশ বিবেচনায় তা নিতান্তই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। উপরি পাওনা যে ঘুষ তা কোনোকালে কদাচিৎ বুঝতে না পারলেও এখন হরহামেশাই চোখে পড়ে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা ঢুকে আছে। মাঝে মাঝে উপলব্ধি করি চাকরিতে বেতনের চেয়ে উপরি পাওনার কদর বেশি! ক্ষমতা এবং উপরি পাওনাই যেন সমাজ ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে। ধনী হওয়ার বাসনা কাউকে একবার পেয়ে বসলে টাকার মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

ইদানীং পত্র-পত্রিকার খবরে বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। ভোগ বিলাসিতা, অর্থের প্রতি মোহ এবং আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মূল্যবোধ তৈরির ব্যাপারে আমাদের সামাজিক অনীহা আর্থিক দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

দুর্নীতি ও সামাজিক রীতি একটি দুষ্টচক্র হিসেবে কাজ করে। তাই দুর্নীতিকে প্রাথমিক স্তরে যদি আটকে না ফেলা যায় তবে তা অনেকাংশে সামাজিক রীতি-নীতিতে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির দুই গবেষক রেমন্ড ফিশম্যান এবং এডওয়ার্ড মিগুয়েল দুর্নীতি ও সামাজিক রীতি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি না তা নিয়ে গবেষণা করেন। যাচাইয়ের জন্য নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনে রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরকে বেছে নিয়েছিলেন গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য। সেখানে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য জায়গা যতটুকু ছিল কর্মরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকের গাড়ি রাখার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। তাই কেউ পার্কিং করার স্থান না পেলে দুটি উপায় ছিল। এক, বেআইনিভাবে আশপাশে কোথাও পার্কিং করা। দুই, দূরে আইনসঙ্গত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা। ১৯৯৭ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সেখানে যত রকম পার্কিংয়ের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল কূটনীতিবিদদের আইন ভাঙার সঙ্গে তাঁদের দেশের দুর্নীতির হারের তুলনা করা।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক কূটনীতির রীতি অনুসারে আইন ভাঙলেও কূটনীতিকদের জরিমানা করা হতো না। ফলে এক্ষেত্রে যারা আইন মেনে পার্কিং করেছেন তাঁরা জরিমানার ভয়ে করেননি, করেছেন আইন মানার অভ্যাসের ফলে। দেখা গেল, কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলো যেমনÑ নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডসের আইন লঙ্ঘনের হার দশবারের কাছাকাছি। দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর কূটনীতিকদের ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙার হার প্রায় ত্রিশ। মূলত দেশের সুশৃঙ্খল সামাজিক রীতি মানুষকে দুর্নীতিমূলক কাজ থেকে বিরত রাখে।

অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আজকাল আমাদের সমাজে এমন প্রথা শুরু হয়েছে যেন প্রতিবেশী কিংবা পরিচিত ব্যক্তির সমকক্ষ হতে হবে। ফলে সমাজে দেখা দেয় এক প্রকার দ্বন্দ্ব। তাই দুুর্নীতি কিংবা ঘুষের মতো অবৈধ পন্থাকে বেছে নেওয়া হয়। অথচ এককালে দুর্নীতিমুক্ত মেরুদ- সোজা রেখে চলা মানুষের কিছু বাড়তি সম্মান মিলত। এখন সম্মান মেলে ধন-দৌলত, বাড়তি টাকা-পয়সায়। তবে বাড়তি টাকার উৎস কাউকে ভাবায় না।

বরং টাকার বাড়তি ঝাঁজ সমাজে আরও বেশি সম্মান প্রতিপত্তি বয়ে আনে। এভাবে সম্পদের প্রতি মোহ তৈরি হয়ে ঘুষ কিংবা দুর্নীতি বেড়ে যায় সমাজে। সমাজের ছোট ছোট দুর্নীতি বড় দুর্নীতিকে প্রলুব্ধ করে। অথচ দুর্নীতি করে টাকা কামানো গেলেও সুখ কেনা যায় না। ২০২৩ সালের সূচকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকার ওপরে আছে ফিনল্যান্ড। ফিনল্যান্ডের মানুষ বিশ্বাস করে ‘সুখ’ অন্যকে দেখানোর বিষয় নয়। অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করা মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তারা সেটায় বিশ্বাসী নয়। অথচ আমাদের দেশে তার উল্টো।

দুর্নীতি সম্পর্কে সমাজের নৈতিক অবস্থান থেকে অনেকেই প্রতিনিয়ত সরে আসছে বা গেছে। দুর্নীতি সম্পর্কে সমাজের নৈতিক অবস্থানকে ভঙ্গুর করে দেওয়ার চক্রান্তে প্রতিনিয়ত অনেকেই কমবেশি শামিল হচ্ছে। তবে এটা গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত যে, গরিব দেশগুলোতে দুর্নীতির ব্যাপকতার বড় কারণ একদিকে চড়া আর্থিক বৈষম্য, অন্যদিকে রাষ্ট্রের কাছে প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়ার মতো সম্পদের অভাব।

গরিব দেশগুলোর অপরিহার্য পরিষেবার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। তবে তা সমাজের প্রতি স্তরে ঘটলে স্বভাবতই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতি একটি দুষ্টচক্রের মতো কাজ করে বলেই এমনটা হয়ে থাকে। তাই সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে ভোগের সমতা আনা প্রয়োজন।

দুর্নীতি কিংবা ঘুষকে ঘৃণার চোখে দেখা হলে দ্রুত না হোক, আস্তে-ধীরে হলেও সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া বইবে। হোক না কিছু পরিবর্তনের সুবাতাস, তাতেইবা কম কিসে। সেজন্য সমাজকেই মূলত কাজটি করে যেতে হবে। তবেই আমরা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানে সুর মিলিয়ে বলতে পারব-

আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন/আমি বাংলায় বাঁধি সুর/আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই।

লেখক : ব্যাংক কর্মকর্তা