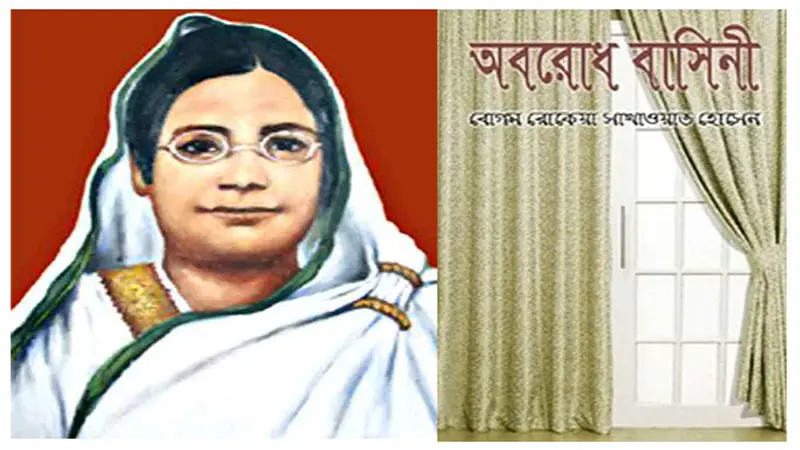

বেগম রোকেয়াকে নিয়ে লিখতে বসা একটি সাহসী পদক্ষেপ। বর্তমান সময় থেকে একশ’ বছর আগের এক নারীর কণ্ঠস্বরের তেজ ও তীব্রতা এই একবিংশ শতাব্দীর নারীকে যেমন বিস্মিত করে, তেমনি একশ’ বছর সময়কালের ভেতর নারীর অবস্থার যতটা উন্নতি হওয়া প্রয়োজন ছিল তা না হওয়ায় ব্যথিত করে তাকে। বেগম রোকেয়ার লেখনী থেকে আমরা অন্তত সোয়াশ’ বছর, কি তারও আগেকার বঙ্গীয় সমাজের নারীর দুর্দশার ছবি দেখতে পাই। ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থে রোকেয়ার ক্ষুরধার ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যাঙ্গ-রসাত্মক ভঙ্গিতেই সাতচল্লিশটি পৃথক ও খণ্ডিত চিত্রে সমাজের নির্মম ও করুণ রূপ দৃশ্যমান হয়। এসব চিত্রের সত্যতা সম্পর্কে সেকাল ও একালের অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ‘আজগুবি’ নাম দিয়ে এগুলোর গায়ে সন্দেহের প্রলেপ লাগানো সে সময়ের সত্যকে আড়াল করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলে মনে হয়।

বেগম রোকেয়া কণ্ঠ দৃঢ় করেছিলেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। নারীর যে পর্দা প্রথা/বোরকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি একশ’ বছর আগে, সেই পর্দা প্রথা/বোরকা ছিল পুরুষতন্ত্রেরই ফসল। এ পুরুষতন্ত্রই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নারীশিক্ষার অন্তরায়ে ভূমিকা রেখেছে যুগ যুগ ধরে। নারীকে শিক্ষিত করে পর্দার আবরণ ছিঁড়ে ঘরের বাইরে বের করে জগতের তাবৎ কর্মযজ্ঞের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা ছিল রোকেয়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে তিনি ‘স্বপ্ন’ হিসেবেই কেবল ফেলে রাখেননি, ঘরের বাইরে নারীর বের হওয়া অসম্ভব- এমন প্রতিকূল পরিবেশেও সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে তিনি সশরীরে আগুয়ান হয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার সময়কালের পর ইতোমধ্যে বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে। এর মাঝে বহু সামাজিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে দেশকে। হয়েছে বহু সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। শিক্ষার ছোঁয়া পেয়েছে নারী, অবগুণ্ঠন ছেড়ে অনেকটাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে, চালচলনে, বেশভূষায় এসেছে নারীর পরিবর্তন। যদিও ‘পুরুষতন্ত্র’ তার জায়গাতেই রয়েছে অক্ষয়, অনড়।

সংস্কৃতির দুটি মূল উপাদানের কথা আমরা জানি- অবস্তুগত (বা ভাবগত) ও বস্তুগত। সংস্কৃতির অবস্তুগত বা ভাবগত উপাদানসমূহ হলো আমাদের চিন্তাভাবনা, মানসিকতা, শিক্ষা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কার, প্রথা, অভ্যাস, বিশ্বাস ইত্যাদি। অন্যদিকে, বস্তুগত উপাদানসমূহ আমাদের আশপাশে ছড়ানো-ছিটানো নানাবিধ কায়া-সর্বস্ব পদার্থ। তার মধ্যে একটি হলো আমাদের পোশাক। দৃশ্যমান পোশাক বস্তুগত হলেও পোশাক নির্বাচন ও পরিধানের পেছনে যে ভাবনা, সংস্কার, বিশ্বাস ও বাধা থাকে তা কিন্তু ভাবগত। অর্থাৎ অদৃশ্য এই ভাবনা, বিশ্বাস, শিক্ষাই নির্ধারণ করে দেয় আমি কী পোশাক পরব। বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতির এ দুটি উপাদানই মনুষ্যসৃষ্ট। মনুষ্যসৃষ্ট হলেও এর একটি অন্যটির চাইতে অধিক টেকসই ও স্থায়ী। সংস্কৃতির ভাবগত উপাদান মূলত বস্তুগত উপাদানের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, প্রভাবশালী, অর্থাৎ টেকসই। উনিশ শতকের শেষে কিংবা বিংশ শতকের শুরুর দিককার সমাজ ও সংস্কৃতির যে ভাবগত দিক লক্ষ্য করা যায় তাতে নারী স্বাধীনতার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। নারী সে সময়ে পুরুষের হাতের পুতুল (মাত্রার তারতম্যে এখনো তা-ই)। নারী তার চিন্তার মধ্যে প্রবল দাসত্বের চিহ্ন বহন করে চলে। নারীর এই পরাধীনতার প্রকাশ বেগম রোকেয়ার ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থে অত্যন্ত প্রকটরূপে প্রকাশিত। পর্দা প্রথা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসার পথ নারীদের ছিল অজানা। কেবল অন্তঃপুরে অবস্থান করে গৃহকর্মের শিক্ষা ও কিছু ধর্মীয় দীক্ষাই ছিল তাদের সম্বল। যুগোপযোগী বিদ্যা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আওতা থেকে নারীকে সুকৌশলে ও পরিকল্পনামাফিক সুদূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে বিরাজমান শিক্ষার অনগ্রসরতা, পরাধীনতা নারীর পোশাকে প্রভাব ফেলবারই কথা।

‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থে বর্ণিত সে সময়ের ঘটনাগুলোয় নারীর যে রূপ, ভূমিকা ও অংশগ্রহণ দেখি তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসে ওই সকল নারী পুরুষতান্ত্রিক জবরদস্তিমূলক বিধিনিষেধে কতটা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতেন! অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তাঁরা এ ব্যবস্থায় বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বাধ্য করা না হলেও কি তারা স্বেচ্ছায় পর্দার ঘেরাটোপকেই বেছে নিতেন? আমরা জানি, যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিকতার যে প্রবল শক্তি তা যে কোনো সমাজের নারী-পুরুষসহ সকলকেই অদৃশ্য, অপ্রতিরোধ্য এই তন্ত্রের অধীনস্থ করে রাখে। শিক্ষার ছোঁয়া-বঞ্চিত শহরের ‘ভদ্র’ (শিক্ষিত অর্থে) ঘরের মুসলমান নারীরা সে যুগে নিঃসন্দেহে পরিবারের কড়া শাসনের অধীনস্থ ছিলেন। এই অধীনতাই তাদের পর্দা প্রথার দাসত্বে বন্দি করে রেখেছিল। অর্থাৎ এই অধীনতা কেবল শারীরিক, পোশাকীয় বা বস্তুগত নয়, বরং তা ততোধিক মানসিক। বোরকার বিরুদ্ধে রোকেয়ার উচ্চারণও যতটা না নারীর শারীরিক অবরুদ্ধতাকে নির্দেশ করে তার অধিক তার মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তা-চেতনার পরাধীনতার ইঙ্গিত দেয়। নারীর দেহে বিশেষ পোশাক চাপিয়ে দেওয়ার পেছনে ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও আভিজাত্যের দোহাই সেকালে যেমন ছিল, আজও তা দেখা যায়, এমনকি আরও বিচিত্র মাত্রায়। তাই রোকেয়ার লেখনীতে পাওয়া অবরোধবাসিনীদের গল্পগুলো শতাব্দী পেরুলেও প্রাসঙ্গিক।

কোনো সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রের অগ্রগতির মূলে থাকে তার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রসার। নারীর শিক্ষা অবরুদ্ধ করে রেখে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। রোকেয়া বিশ্বাস করতেন, নারী শিক্ষিত হলে সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়। একটি জাতি কেবল পুরুষকে শিক্ষিত করে উৎকর্ষের দিকে এগোতে পারে না। সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় নারীশিক্ষা অপরিহার্য। তাঁর ভাষায়, ‘যে সমস্ত দেশে মহিলাদের শিক্ষা নেই, সেসব দেশে দাসত্ব ও জড়তা বজায় থাকে।’ তাই বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা বিস্তারে সোচ্চার হয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ঘরে ঘরে স্বয়ং হানা দিয়ে বালিকা বিদ্যার্থী সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ একেবারে কম নয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, এমনকি উচ্চশিক্ষায় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের ব্যবধান অনেক কমে এসেছে সত্য। তাঁর সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে একশ’ বছরে বেশ অগ্রগামীই হয়েছে। শিক্ষা তো স্বাধীনতারই পথ দেখায়। বেগম রোকেয়া বাংলাদেশের এই বাস্তবতায় নিশ্চয়ই আনন্দিত হতেন। নারীর এ অভিযাত্রায় সম্প্রতি সংযোজন হয়েছে আরেক নতুন মাত্রা। ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে নারীর জন্য সরকারি চাকরিক্ষেত্রে আলাদা করে কোনো কোটা সংরক্ষণ করার প্রস্তাব থেকে বিরত থাকতে দেখা গেছে। এ আন্দোলনে প্রচুর নারীর অংশগ্রহণ ছিল আমরা জানি। এসব নারীকে এই প্রস্তাবে দ্বিমত বা প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে ধারণা করা যায়, শিক্ষা ও চাকরিক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা সমতায় বিশ্বাসী। নারী হিসেবে বিশেষ সুবিধা নিতে তারা অনুৎসাহী। এ এক অতুলনীয় অবস্তুগত পরিবর্তন এবং এর প্রভাবে বস্তুগত পরিবর্তনও দৃশ্যমান হওয়ার কথা। বিশ্বাস করি, বেগম রোকেয়া এই চিত্রে তুষ্ট হতেন।

পোশাক মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে (বা প্রথম সিকিভাগে) আমরা এই উদার নীতিতে বিশ্বাসী। যদিও এই ‘ব্যক্তিগত পছন্দ’ সত্যই কতটা ব্যক্তিগত পছন্দ, কতটা পারিবারিক প্রভাব, ধর্মের অনুশাসন, কতটা নিরাপত্তার ঢাল হিসেবে ব্যবহারের তাগিদ অথবা কতটা বৃহত্তর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর চাপ থেকে আসে তা গবেষণার বিষয়। তবে এই ‘পছন্দ’ বস্তুটি যেখান থেকেই আসুক তার নিয়ন্ত্রণকর্তা যে পুরুষতন্ত্র সে বিষয়ে কারও দ্বিরুক্তি থাকবার কথা নয়।

২০২৪ সালের রাজধানী ঢাকার সড়ক এবং পাড়া-মহল্লার দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে পুরুষের সমান না হলেও নারীর সংখ্যা নেহায়েত কম চোখে পড়বে না। অর্থাৎ বেগম রোকেয়ার সময়কালে নারীরা যেখানে গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন একালের নারীদের অনেকেই গৃহের সেই আগল ভেঙে পথে, কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছেন। পুনরায় বেগম রোকেয়া এই দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই দারুণ সুখী হতেন। কিন্তু আমরা, এই নারীরা এখনো কতটা পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া পোশাক-সংস্কৃতির অবরুদ্ধতায় আটকে আছি? একশ’ বছর আগে রোকেয়া বর্ণিত নারীর মতো হুবহু না হলেও সম্প্রতি এই ২০২৪ সালে বোরকার আধিক্য (বিগত কয়েক দশকের তুলনায়) এদেশে পুনরায় লক্ষণীয়। রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নারীর পোশাকে বিপুল বৈচিত্র্য (একই সঙ্গে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পাশ্চাত্য পোশাক ও বোরকা-হিজাব) দেখা গেলেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যার মুসলমান নারীকে পর্দা প্রথার প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে, যা নতুনভাবে এই সময়টাকে বোঝার জন্য প্রশ্ন তৈরি করে।

সংস্কৃতির অন্যতম মূল উপাদান ‘শিক্ষা’র সঙ্গে পোশাকের সম্পর্ক থাকলেও নারীর সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে যে শঙ্কা, ত্রাস সৃষ্টি হয় সে-ও সংস্কৃতির কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়। এটিকে নাম দেওয়া যাক নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতি। নারীর শঙ্কাবোধ রোকেয়ার আমলেও ছিল। ছিল নিরাপত্তাহীনতার বোধ। ঘরের অনিরাপত্তা ছিল অপ্রকাশিত, লোকচক্ষুর অন্তরালে। আর বাইরের নিরাপত্তা বিধান করা হতো নারীকে পর্দার আড়ালে রেখে। কিন্তু আজকের শিক্ষিত নারী বন্যার ঢলের মতো এই যে পথে নামল তার নিরাপত্তা দেবে কে? নারীর গতিশীলতা তাকে ঘরের বাইরে এনেছে, অথচ তার নিরাপত্তার প্রশ্নে রাষ্ট্রযন্ত্র উদাসীন। তাকে পথেঘাটে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত হতে হয় অহরহ। ধর্ষণ, হত্যার মতো অপরাধের শিকার যে নারী সে ন্যায়বিচার পায় না। নারীর পথরোধ করার সকল আয়োজন যেন সর্বত্র প্রস্তুত। তার শঙ্কা ঘুচবে কীভাবে? শিক্ষার্জনের ফলে এক প্রকার মানসিক পরিবর্তন সম্ভব হলেও নিরাপত্তাহীন রূঢ় বাস্তবতায় তা নারীকে মুক্ত, নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়।

এই নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতিতে ভীত, অধিকারবঞ্চিত নারীর পোশাক কী হতে পারে? রোকেয়ার সময়কার সমাজের পর্দা প্রথার চেয়ে ভিন্ন, নতুন মাত্রা, নতুন রূপ তাই আজকের বাস্তবতা। রোকেয়া এই চিত্র দর্শনে নিঃসন্দেহে মর্মাহত হতেন। এ বাস্তবতায় নারী নিজেকে আগলে রাখে বোরকা-হিজাব-নিকাব দিয়ে। এই বেশভূষাকেই সে তার শঙ্কা থেকে মুক্তির শক্তি মনে করে। স্বাধীনতার পথে অজান্তেই বরণ করে অবরুদ্ধতা। হয় অবরোধবাসিনী। পুরুষতন্ত্রের (ধর্মও পুরুষতন্ত্র) শিখিয়ে দেওয়া নিরাপত্তা রক্ষার এই কবচ-কৌশল অবলম্বন করেও কি সে নিরাপদ? বর্তমান সময়ের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে নারীর প্রতি বিবিধ নিপীড়নের কারণ নারীর ‘পোশাক’ নয়, বরং পোশাককে দায়ী করে নারীকে টেনেহিঁচড়ে পিছিয়ে রাখার জন্য পুরুষতন্ত্রের এ আত্মদর্প চরিতার্থমূলক অপপ্রয়াস।

কারও ব্যক্তিগত/সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গি, পছন্দ ও বিশ্বাসকে হেয় বা কটাক্ষ করা নয়, তবু এটিই সত্য যে, নারীর বোরকা, হিজাব, নিকাব বা যে কোনো ধরনের পর্দা নিঃসন্দেহে প্রবল পরাক্রমশালী পুরুষতন্ত্রের চিহ্নই বহন করে। বেগম রোকেয়ার সময়েও করেছিল, এখনো করছে। পর্দানসীন একালের অবরোধবাসিনীরা পর্দা পরিধানের কারণ হিসেবে যতই ধর্ম, আভিজাত্য, শালীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা কিংবা ব্যক্তিগত পছন্দকে দায়ী করুন তা পুরুষতন্ত্রের বহির্প্রকাশ মাত্র। মোটকথা, পর্দার নামে শরীরে নারী যখন ‘বর্ম’ চাপায় বা চাপাতে বাধ্য হয় তখন বরাবরের মতো পুরুষতন্ত্রই জয়ী হয়; বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে নারীর অগ্রসরতা।

লেখক : সংগীত শিক্ষক, ছায়ানট, সহকারী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক