ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিশ্ব গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছেন তীব্র হতাশা। শুধু আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকায় কেন, ব্রিটেন-আমেরিকার সমাজ ক্ষেত্র ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সমাজ সম্পর্কেও তাদের হতাশা অত্যন্ত গভীর। যে দুই চারজন আশাবাদী ছিলেন, তাদের কথা খ্যাতনামা দার্শনিকদের বক্তব্যের চাপে প্রাণহীন, অস্ফুট হয়ে পড়ে।

১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এশিয়ায় গণতন্ত্রের দৈন্যদশায় ব্যথিত হয়ে বলেন, যে সামাজিক ও শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তি এবং রাজনৈতিক আচরণ ও ঐতিহ্যের যে সূত্র পাশ্চাত্যে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখে, এশিয়ার দেশগুলো এখনো তা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়নি। পশ্চিম ইউরোপ দীর্ঘদিন ধরে ধীর পদক্ষেপে সমাজ জীবনের উপযোগী যেসব প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় প্রথা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, এশিয়ার অখ্যাত অজ্ঞাত অদ্ভুত পরিবেশে তা প্রাণহীন হতে বাধ্য।

ল্যাটিন আমেরিকায় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ডাল ১৯৮৪ সালে বলেন, দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র বিস্তারের যে নীতি অনুসরণ করছে, তা ভ্রান্ত। এ অঞ্চলের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অর্থ সাহায্য, উপদেশ বিতরণ বা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রূপে সুসজ্জিত করা সম্ভব নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ডেমোক্র্যাটরা অর্থনীতি নাকি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচারণায় জোর দিতে হবে, সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কে জড়িয়ে পড়ছেন। তবে শিকাগো সেন্টার অন ডেমোক্রেসির অধীনে চালানো আমাদের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, অর্থনীতি এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ- এ দুটি বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমরা গবেষণায় দেখেছি, যেখানে উচ্চমাত্রার আয়বৈষম্য থাকে, সেখানকার গণতন্ত্রের স্বৈরাচারে মোড় নেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

আন্তর্জাতিক মানদ-ের বিচারে যুক্তরাষ্ট্রে এখন খুব বেশি মাত্রায় আর্থিক বৈষম্য দেখা যাচ্ছে এবং এ বৈষম্য সেখানকার গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের জন্য আংশিকভাবে দায়ী। ট্রাম্প অর্থনৈতিক অভিজাতদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন বলে ডানপন্থি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছে। অ্যান্টি-এলিটিজম তাকে জনতুষ্টিবাদী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

এখন ডেমোক্র্যাটরা যদি ট্রাম্পের সেই অর্থনৈতিক আভিজাত্যবিরোধী ভাবমূর্তিকে ধসিয়ে দিতে পারে এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের আমেরিকানদের জীবনযাত্রার উন্নতি অব্যাহত রাখতে পারে, একমাত্র তাহলেই দেশকে কর্তৃত্ববাদের খাদে পড়া থেকে বাঁচানো যেতে পারে। এ মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় দুই ডজন দেশ ভিন্ন ভিন্ন আদলে গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের মুখে বা গণতান্ত্রিক ধারা থেকে ছিটকে পড়ার মুখে রয়েছে।

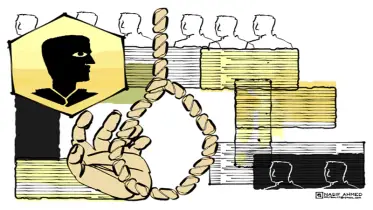

এসব দেশে সাধারণত গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হওয়া প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরা প্রায়ই সংবাদমাধ্যম ও বিচার বিভাগকে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। তারা সরকারি কর্মচারী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অপমান করছেন এবং ভোটে হেরে গেলে নির্বাচনের বৈধতা অস্বীকার করে বসছেন। বিশ্বব্যাপী গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ করে গণতন্ত্র সম্পর্কে চমকে দেওয়ার মতো যে বিষয়টি আমরা পেয়েছি, তা হলো- যে সমাজে আয় ও সম্পদের মালিকানা নিয়ে যত বেশি বৈষম্য থাকবে, সে সমাজে গণতন্ত্র তত বেশি পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।

গণতন্ত্রের পিছিয়ে পড়ার পেছনে জাতীয় আয়ের মাথাপিছু জিডিপির ছোটখাটো প্রভাব থাকলেও গণতন্ত্রের বয়স এবং এর সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার কোনো স্পষ্ট প্রভাব থাকেই না বলা যায়। আদতে গণতন্ত্রের পিছিয়ে পড়ার মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে বৈষম্য। যেমন- ২০১৭ সালে ৮৭ শতাংশ গণতান্ত্রিক দেশে যে আর্থিক সাম্য ছিল, সুইডেনে তার চেয়ে সাম্য বেশি ছিল এবং দেশটিতে গণতন্ত্র ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা ছিল মাত্র ৪ শতাংশ।

অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে আর্থিক বৈষম্যের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্র ভেঙে পড়ার ঝুঁকি ছিল ৩০ শতাংশ। ওই সময় বিশ্বের ৬০ শতাংশ গণতান্ত্রিক দেশে যতটুকু অসাম্য ছিল, তার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেশি অসাম্য ছিল। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য ঝুঁকি ছিল ৯ শতাংশ, যা সুইডেনের ঝুঁকির দ্বিগুণের বেশি। অর্থনৈতিক বৈষম্য গণতন্ত্রকে কীভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত করে ফেলে, তা বোঝার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনের মধ্যকার এ পার্থক্যগুলো ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। লক্ষ্য করার বিষয় হলোÑ দুটি দেশেই একটি করে বড় ডানপন্থি জাতীয়তাবাদী দল রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মাগা স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডানপন্থি রিপাবলিকান পার্টি। সুইডেনে ঠিক একই ধরনের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের দল হলো দ্য সুইডেন ডেমোক্র্যাটস। ট্রাম্পের অনুসারীদের মতো সুইডেনের এই দল দুই দশক ধরে অভিবাসনের ক্ষেত্রে দেশটির তুলনামূলক উন্মুক্ততা নীতির বিরোধিতা করে এসেছে এবং তার সুবাদে তারা বেশ জনসমর্থন পেয়েছে।

২০২২ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ডানপন্থি দলটি ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল দলগুলোকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে আসে এবং এরপর থেকে তারা মধ্য ডানপন্থি শাসক জোটের শরিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে ডানপন্থি এই দল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক হওয়ার পরও সুইডেনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্ষয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্ষয়ের বিষয়টা ক্রমবর্ধমানভাবে ফুটে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুইডেনের রাজনীতিবিদরা সংবাদমাধ্যমকে জনগণের শত্রু বলে খোঁচা মারেন না, বিচারক ও কৌঁসুলিদের আক্রমণ করেন না, সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধ করার হুমকি দেন না বা নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। সম্ভবত এ ধরনের অসদাচরণ সুইডিশ জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে পাত্তা পাবে না। কারণ, সেখানকার মানুষের আর্থিক ব্যবধান তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

আর যেখানে আয়বৈষম্য কম থাকে, সেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থাও তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। সুইডেনের লোকেরা তাদের দেশের উদার কল্যাণ রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয়েছে। সুইডেন ডেমোক্র্যাটরা জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো খাতে সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

পাশাপাশি ইউরোপের জাতীয়তাবাদী ডানপন্থিরা ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল দলগুলোর চেয়ে সামাজিক নীতির পক্ষে বেশি সমর্থন প্রকাশ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের হবু স্বৈরাচারী ট্রাম্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তার জনপ্রিয়তা সর্বান্তকরণ সমর্থনের ওপরে দাঁড়ানো নয়। অর্থাৎ রিপাবলিকান সমর্থকরা তাকে সন্দেহের মধ্যে রেখেই সমর্থন দিয়ে থাকে।

ট্রাম্প নিজে যদিও সহকর্মী রিপাবলিকানদের সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক খাতে ব্যয় কমানোর বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন, তথাপি তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চালু করা ওবামাকেয়ার বাতিল করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। আরও খারাপ, ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার প্রশাসন শুধু যুক্তরাষ্ট্রে আয় এবং সম্পদের ব্যবধান বাড়াবে।

কারণ, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প করছাড় অনুমোদন করেছিলেন এবং তিনি যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে সেই করছাড় আরও বাড়াবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি তিনি আয়কর সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার এবং আয়কর ছাড়ে সৃষ্ট ঘাটতি আমদানির ওপর শুল্ক বাড়ানোর চিন্তাভাবনাও করেছেন। এ প্রতিশ্রুতি হয়তো তাকে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আনতে পারে।

একজন বক্তৃতাবাজ নেতা হিসেবে ট্রাম্প তার ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য অভিজাতবিরোধী বক্তব্য দিয়ে থাকেন। গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে এসব বক্তব্য ভূমিকা রাখছে। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে সেটি যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দেবে এবং তার জের ধরে সেখানকার গণতন্ত্র আরও বেশি হুমকির মুখে পড়ে যাবে।

যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার চেষ্টা অসাম্যের সমাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য দেশগুলোতে ন্যায্য অর্থনীতিকে উৎসাহিত করা দরকার। সেটি করতে পারলেই সেসব জায়গার গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারবে। দুপক্ষে যারা সহিংসতা সমর্থন করেন, তারা প্রধানত শহুরে আমেরিকান। সমীক্ষায় আরও উঠে আসে, প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ মনে করেন।

আজকে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিস্থিতি, তাতে নির্বাচন দেশটির সবচেয়ে মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে না।

অধ্যাপক পেপ বলেছেন, ট্রাম্পের ওপর গুলি আমাদের দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি সমর্থনের ফল। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি প্রতিশোধের হুমকির বিষয়েও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছেন, যে দলের বিরুদ্ধেই সহিংসতা হোক না, সবাইকে তাৎক্ষণিকভাবে তার নিন্দা জানানো জরুরি।

ট্রাম্পের সমাবেশে গোলাগুলির ঘটনায় রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এসেছে, সেটা বৃহৎ অর্থে এই ধারণারই অনুরণন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের সহিংসতার কোনো জায়গা নেই। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর জন্য আমাদের অবশ্যই এক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’ বারাক ওবামা এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমাদের গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো ঠাঁই নেই।’

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতা নানা রূপ পেয়েছে। এর মধ্যে গত ৬ জানুয়ারির বিদ্রোহ, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের হয়রানি ও সহিংস হুমকি এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করার প্রচেষ্টা। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে মিশিগানের গভর্নর গ্রিচেন হুইটমারকে অপহরণের ষড়যন্ত্র করা হয়। আর নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ পর নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা একজন নির্বাহীকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি সমর্থনের এই উত্থান চরম পক্ষপাতিত্ব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্যের ছড়াছড়ি এবং ট্রাম্প ও তার মিত্রদের সহিংস কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। এসব বিষয় একত্র হওয়ায় ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি হাজার হাজার মানুষ ক্যাপিটল হিলে হামলা চালিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একটা সিরিজের অংশ হিসেবে গার্ডিয়ানে প্রথম প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, দুই পক্ষের মধ্যেই সহিংসতায় সমর্থনের কারণ হলো, স্টাবলিশমেন্টের ওপর অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখি, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুব সামান্য।

শাসক-শোষকদের দুই দলেরই লক্ষ্যে ভিন্নতা নেই, তবে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। শোষণের ধারাবাহিকতায়, আমেরিকানরাই বলে যে, সম্পদের ভাগাভাগি হয়েছে ১% ও ৯৯%। এক শতাংশ মানুষের হাতে ৯৯ শতাংশ সম্পদ। আর নিরানব্বই শতাংশ মানুষের ভাগ্যে এক শতাংশ সম্পদ। অঙ্কের এই প্রকাশভঙ্গি অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে ধনবৈষম্য অবশ্যই অতিশয় প্রকট।

আমরা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সময় গ্লোবালাইজেশন-বিরোধী, করপোরেট-বিরোধী, ওয়াল স্ট্রিট-বিরোধী অনেক আন্দোলন দেখেছি। এগুলোর আওয়াজ বৈষম্যবিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি ও তাদের দুটো দল এ সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না। বিশ্বের সব মানুষের তিনজনের মধ্যে দুজনের বসবাস এখন পূর্ণ গণতন্ত্র নয়- এমন পরিবেশে। বিশ্বে নাকি এখন গণতন্ত্রের মহামারি চলছে।

আমেরিকাতেও দেখা দিয়েছে গণতন্ত্রের সংকট! যা ঘটছে তা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সংকট, তা থেকে মার্কিন শাসক-শোষক শ্রেণির অভ্যন্তরীণ সংকটের বহির্প্রকাশ। তারা সংকটের সমাধান দিতে অক্ষম। সংকট তীব্র হলে তারা জনগণকে বিভক্ত করে এবং যুদ্ধ বাধিয়ে সাময়িক পরিত্রাণ খোঁজে। অতএব, বলাই যায়, গণতন্ত্র পিছিয়ে পড়ার মূল নিয়ামক হচ্ছে বৈষম্য।

লেখক : যুক্তরাজ্য প্রবাসী গবেষক