পরিবর্তনের ইঙ্গিত সাহিত্যে

সাহিত্যিক গবেষক নন তবে তার পর্যবেক্ষণ খুব গভীর ও নিবিড়। সাহিত্যিক নিরাসক্তভাবেই তার চেতনে, অবচেতনে চারপাশে বহমান জীবনের ও চলমান সমাজে ঘটে যাওয়া, ঘটতে থাকা নানা কাহিনী উন্মোচিত করেন বা উদ্ভাসিত করেন। আবার কখনও বা কাহিনী বর্ণনার পরতে পরতে আগামীতে ঘটতে যাওয়া ঘটনার ইঙ্গিতও রেখে যান, যা কখনও কখনও কোন কোন সাহিত্যিকের লেখায় ফুটে ওঠে।

এই স্বল্প পরিসরের লেখাতে তিনজন সাহিত্যিকের তিনটি সৃষ্টিকর্মের আলোতে বিষয়টি পর্যবেক্ষিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের বিশাল ভা-ারে আরও উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আপাতত বাংলা সাহিত্য নিরীক্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে?

আমাদের মাঝে অনেকেরই নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ গল্পটির কথা মনে আছে। এই গল্পটি কোন এক সময়ে আমাদের বাংলাদেশের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সামন্তবাদী সময়ে ছোটখাটো এক জমিদারের হতদরিদ্র প্রজা গফুরের বড় আদরের গরু ছিল মহেশ। গরু হলে কি হবে গফুরের আদরের মহেশকে নিয়ে গানও বাঁধা হয়েছে।

ভারতের গায়ক ভূপেন হাজারিকার ‘শরৎবাবু তোমার মহেশ...’ গানটির কথা নিশ্চয় কারও না কারও মনে পড়বে। গফুর তার মেয়ে আমেনা ও গরু মহেশ এই তিনজনকে নিয়ে ওদের সংসার। গফুরের দারিদ্র্য সীমাহীন। তিনটি প্রাণীর খাবার জোটানো তার জন্য দুষ্কর কাজ। এরমাঝে ক্ষুধার্ত মহেশ যখন তখন এর, তার এমন নানাজনের ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়ে খাবারের সন্ধানে, আর নষ্ট করে ক্ষেতের ফসল।

তখনই ক্ষেতের মালিক সেই সময়ের বিধান মতো মহেশকে পাকড়াও করে খোয়ারে দিয়ে দেয়। খোয়ার থেকে নিজের সন্তানবৎ গরু মহেশকে ছাড়িয়ে আনতে পয়সা লাগে। সে পয়সাটুকু জোগার করতেও গফুরের প্রাণ বেরিয়ে যায়। তার ওপর জমিদারের হম্ভিতম্বিতো আছেই। মহেশকে নিয়ে জমিদারের নানা কটু কথায় জর্জরিত হতে হতো গফুরকে। জমিদাররা হোক সে হিন্দু কি মুসলমান চরিত্রে তারা ছিল একই ঝাড়ের বাঁশ।

প্রজাদের প্রতি তারা ছিল ভয়ানক অত্যাচারী, নিষ্ঠুর শোষক। শুরুতে প্রজারা ছিল ভূমিদাস মাত্র। পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরকে ভূমিশ্রমিক হতে হয়। তারপরও ঘোরতর অত্যাচারিত ভূমিদাস বা ভূমিশ্রমিক গফুর মহেশকে খুব ভালবাসতো। যদিও নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণে সব সময়ে মহেশের মুখে সে খাবার তুলে দিতে পারতো না।

একে সে মুসলমান তার ওপর হিন্দু জমিদারের অঞ্চলে গরু পোষার কারণে ‘ম্লেচ্ছ হারামজাদা গোফরার’ (জমিদারের এটাই ছিল সম্বোধন) ওপর ছিল জমিদারের প্রচ- রাগ। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের চোখ এড়িয়ে যায়নি জমিদার কিভাবে গফুরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সম্বোধন করছেন। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সে সময়কার সমাজের বস্তুনিষ্ঠ ছবিটি তুলে ধরেছেন।

একদিন রোগভোগা গফুর তার অত্যন্ত আদরের ধন জীর্ণশীর্ণ মহেশকে বেমক্কা এমন আঘাত করল, যে আঘাতে সন্তানতুল্য মহেশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল যে মহেশকে সে কন্যা আমিনার চোখ এড়িয়ে নিজের ভাঙ্গাচুড়া কুঁড়ে ঘরের শনের চাল থেকে শন টেনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াতো তাকেই গফুর মেরে ফেলতে পারল কিভাবে?

গল্প পড়ে মনে হয়েছে একদিকে দারিদ্র্যের তীব্র চাবুক, অন্যদিকে জমিদারের অপমানের চাবুকে দিশেহারা মানুষটি নিজেকেই নিজে শাস্তি দিল। তার অন্তরস্ফুরিত অনুচ্চারিত কথাটি ‘গফুররে তোর কি এমন ক্ষমতা যে তুই ভালবেসে গরুকে পালাপোষা করবি গফুর?’ মনে হয়, যে মানুষ দরিদ্র তদুপরি যে ভূমিদাস তার ভালবাসার, স্নেহ করারও অধিকার নেই।

তারপর কি হলো? নিঃস্ব গফুর। বিক্রি করার মতো যার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার কেবল আছে কাজ করার জন্য একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ দুটি হাত মাত্র । শেষে অনন্যোপায় গফুর তার কন্যা আমিনাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে কলে (কারখানায়) কাজের খোঁজে চলল। এভাবেই যে সামন্ত সমাজের ভূমিদাস ছিল সে একসময়ে পূজিবাদী সমাজে কল-কারখানার।

স্বাধীন শ্রমিক হয়ে উঠল বা শ্রমিকে পরিণত হলো। এই কাহিনীতে লেখক একজন ভূমিদাসের কলের শ্রমিক হয়ে ওঠার আখ্যান বর্ণনা করেছেন মাত্র। সাহিত্যিকের কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস বা তাড়না এই কাহিনী তৈরিতে ইন্ধন জোগায়নি। সাহিত্যিকের চোখে দেখা সাদামাটা সত্যই (চষধরহ ঃৎঁঃয) গল্পটির উপজীব্য। এভাবে ধীরে ধীরে অত্যাচারিত কৃষিমজুররা কারখানায় ভিড় করলো। এখন তারা স্বাধীন শিল্প শ্রমিক।

আর যাই হোক এখন অনবরত জমিদার ও তার পাইক পেয়াদাদের লাঠি ঝাটা খাওয়ার ভয়ে কুকুরের মতো ভীতসন্ত্রস্ত জীবন থেকে তারা রেহাই তো পেল। গল্পের আলোতে বলা যায় সামন্তবাদ থেকে রাতারাতি বিপ্লব ঘটিয়ে কৃষিমজুর ও জমিদারের ভূমিদাসেরা শিল্প শ্রমিক হয়ে উঠেনি। যদিও প্রজাবিদ্রোহের নানা ঘটনা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘটেছে।

আমাদের উপমহাদেশেও অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে তবু বিপ্লব বা বিদ্রোহ করে সামন্তবাদ ছুড়ে ফেলে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র কায়েম হয়নি? ধনতন্ত্র এসেছে গফুরের মতো অনুপায় মানুষেরা যখন মাটির কোল ছেড়ে পুঁজিপতির কলকারখানায় মেশিন চালাতে আসতে শুরু করলেন। ক্রমে ক্রমে জমিদাররাও ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে শহরমুখী হতে শুরু করে।

কার্ল মার্ক্স তার গভীর পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে সমাজবিকাশের ধাপ সামন্তবাদের পরবর্তী স্তর পুঁজিবাদ আসবে বলেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। এই কাজের জন্য তাকে পড়াশোনা করে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে, ও তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিতে হয়েছে।

সামন্তবাদ ইউরোপে ছিল কয়েক শতাব্দীব্যাপী। ইউরোপে ব্যবসার ব্যাপ্তি ও শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের বিদায় ঘণ্টা বাজে। রাজরাজরা, ভূস্বামী, লর্ড, বায়রনদের কর্তৃত্ব ক্ষয় হয়? তবে ইউরোপে ঐতিহ্য বাঁচানোর নামে পুতুল খেলার মতো সামন্ততন্ত্র নয় তবে রাজতন্ত্রকে এখনও কোন কোন দেশে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মোঘলদের সময়েই ফরাসী, ওলন্দাজ বা দিনেমার (ডাচ) ও ইংরেজরা আসে বাণিজ্য করতে। ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একসময়ে স্থানীয় নবাব ও রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে এদেশের হর্তাকর্তা হয়ে উঠে? ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ১৭৫৭ সাল অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই বছর স্থানীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে হয়ে উঠে এ অঞ্চলের দ-মু-ের কর্তা।

বাণিজ্য করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয় লাভের পরবর্তী সময়ে ইংরেজরাই হয়ে ওঠে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। ইংরেজ শাসক লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩এ ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রতিষ্ঠা করে। যা সাধারণ জনমানুষ বা আজকের ভাষায় বলতে গেলে আমজনতা ও ইংরেজ শাসকের মাঝে এক মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী তৈরি করে।

এ জমিদার শ্রেণীর অর্থবিত্ত আয়ত্তের বিষয়ে পেছনের ঘটনা জানা যায় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ রচিত ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে। ‘তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাহারা ইহাও জানেন’ ।

বিভূতিভূষণ ‘পথের পাঁচালী’তেই আরেক জায়গায় লিখছেন ‘বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙারে থাকিত। পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। বিষ্ণুরাম রায় ও বীরু রায় এরা দুজনই অপূর্ব রায়ের অন্য কথায় আমাদের প্রায় সবার পরিচিত ‘পথের পাঁচালী’র অপুর পূর্বপুরুষ।

‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ নামের ভূমিব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে কর্নওয়ালিসের স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল তা অনস্বীকার্য, জমিদাররাই ইংরেজ শাসকদের রক্ষায় নানা ভূমিকা নিয়েছে। তারা চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তা থেকে বিনা প্রশ্নে খাজনার ৮৯ শতাংশ ইংরেজ শাসকদের হাতে তুলে দিয়েছে। জমিদাররা সব করেছে বশংবদ চেলার মতো। খাজনা দেওয়ার এই উদ্ভট নিয়ম ন্যায় কি অন্যায় তা নিয়ে জমিদাররা কখনও কি ভেবেছিল? শুরুতে অবশ্যই ভাবেনি।

খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর যতো রকম জোরজুলুম করা দরকার জমিদাররা সবই করতো? প্রভু ইংরেজদের রক্ষার জন্য সব সময় ‘জো হুকুম জাঁহাপনা’ বলে তৈরি থাকতো।

পরাধীন ভারতে ১৮৫৭ সাল আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবহুল বছর। ব্রিটিশ কলোনী ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হয় তখন জমিদারশ্রেণী ইংরেজ শাসকেরই পক্ষ নিয়েছিল। এইজন্যই প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ শাসকরা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিত্তবান, শক্তিমান, নিষ্ঠুর, লোভীগোছের মানুষদের হাতে জমিদারী অর্পণ করার মাধ্যমে জমিদার শ্রেণী গড়ে তুলেছিল।

জমিদাররা কর (ট্যাক্স, খাজনা) আদায় করা ছাড়াও নিজেদের স্বার্থে সুবিধামতো দরিদ্র প্রজাদের যৎসামান্য সম্পদও জবরদখল করতো। জমিদারী লাভের আগে লুটতরাজ, রাহাজানি করে সম্পদ অর্জনের কথা জানা যায় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের লেখনীর মাঝে আর জমিদার হওয়ার পর প্রজাদের জমিজমা কেড়ে নেওয়ার খবর জানান আরেক সাহিত্যিক আর ইনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজে জমিদার ছিলেন তারপরও জমিদারের লোভী চরিত্র উন্মোচনে লেখক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংকোচহীন ও সৎ।

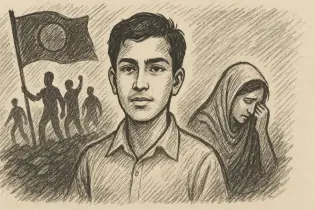

রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি‘ কবিতায় জমিদার নিজের বাগান দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান করতে প্রজা উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি কিনে নিতে চাইলেন। দরিদ্র উপেন বাপ-দাদার সামান্য সম্পদ হাতছাড়া করতে নারাজ।

তবে কে শুনে উপেনের কাতর আবেদন-নিবেদন? জমিদারের বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা ও জমি লইবো কিনে’। শেষ পর্যন্ত অসহায়, ভীতদরিদ্র প্রজা উপেন জমিদারের লোভের থাবায় সব হারায়। জমিদার বিষয়ে লেখক বলেন ‘এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যার ভূড়ি ভূড়ি, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি‘। তারপর উপেনের কি হলো? সেও কি গফুরের মতো কারখানায় কাজের খুঁজে গিয়েছিল? রবীন্দ্রনাথের উপেন জমিজমা হারিয়ে সর্বহারা হলো।

সন্যাসীর বেশে সাধুর শিষ্য হয়ে দেশে, দেশে ঘুরে কত মনোরম দৃশ্য দেখে বেড়াল। তবে কোন মনোরম দৃশ্যই তার মন থেকে পিতৃপুরুষের সূত্রে প্রাপ্ত দুই বিঘা জমির আকর্ষণ বা বাসনা ভুলিয়ে দিতে পারলো না। কিভাবে তা জমিদারের লোভের থাবায় সামান্য ভূমি হারিয়ে উপেন সর্বহারা সন্যাসীতে পরিণত হলো রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা সর্বহারার উদ্ভবের কাহিনী বলে যায়। লেখাটা এখানেই শেষ করা যেত তবে শেষে এসে বলা যায় সাহিত্যিকেরা গল্প বুনার ফাঁকে ফাঁকে সমাজ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের যে নানান চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে সাহিত্যিকের চোখে ধরা পড়ে সমাজকাঠামোর নিবিড় ছবি।

সে সমাজকাঠামো পরিবর্তনের ইশারা বা ইঙ্গিতও সাহিত্যিকের দৃষ্টিও এড়ায়নি। গফুর ও উপেন দুজনের কেউই জমিজমা হারিয়ে শহরে এসে শিল্প মালিক বা ধনী হয়নি। তারা সর্বস্ব হারিয়ে হয়েছে সর্বহারা শিল্প শ্রমিক।