ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন, রাজনৈতিক বিভাজন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সীমান্ত সংঘর্ষের ইতিহাস। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এই অঞ্চলের ভূগোল, সমাজ এবং রাজনীতিকে যেভাবে রূপ দিয়েছিল, তা এক গভীর সংকটের বীজ বপন করেছিল। এই সংকটের পরিণতিই হচ্ছে বারবার রক্তাক্ত সীমান্ত, মানবিক বিপর্যয় এবং অব্যাহত অস্থিরতা।

প্রশ্ন উঠছে, কেন দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তগুলো এত অস্থির ও রক্তাক্ত? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঔপনিবেশিক আমলের ভেতরে, সেই সময়কার নীতিনির্ধারণ, শাসনব্যবস্থা, বিভাজননীতি এবং সমাজের ভেতরে ছড়িয়ে দেওয়া দ্বন্দ্বগুলোর ভেতর।

ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশে আসে, তখন এখানকার রাজনৈতিক কাঠামো ছিল বিচ্ছিন্ন এবং রাজতান্ত্রিক। কিন্তু ব্রিটিশরা “Divide and Rule” বা ‘বিভাজন করে শাসন’ নীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সহজ করে তোলে। ধর্ম, ভাষা, জাতি ও শ্রেণিকে কেন্দ্র করে তারা জনগণের মাঝে যে বিভক্তির রেখা টেনে দেয়, তা পরবর্তীতে সীমান্ত বিভাজনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

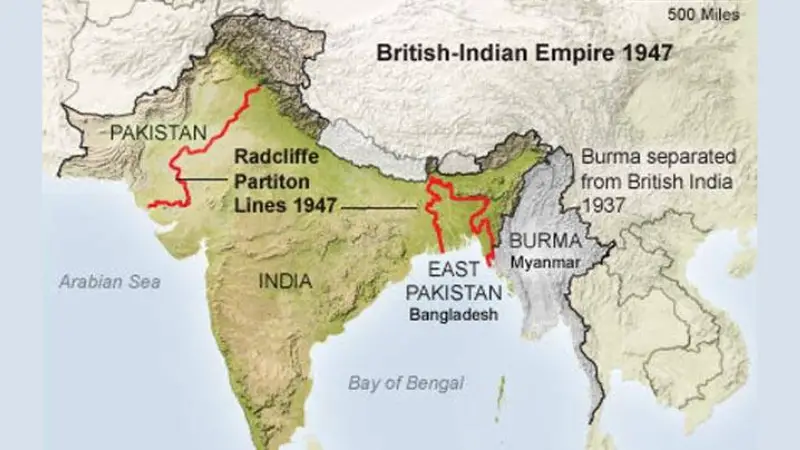

এর সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখা যায় ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাজনে, যেখানে ব্রিটিশরা হঠাৎ করেই উপমহাদেশকে ভাগ করে দিয়ে চলে যায়। এই বিভাজনের প্রক্রিয়াটি ছিল অব্যবস্থাপূর্ণ, অগভীর এবং রাজনৈতিকভাবে বেখেয়ালি। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা এবং র্যাডক্লিফ লাইন জনগণের মতামত গ্রহণ ছাড়াই কেবল মাত্র কয়েক সপ্তাহে নির্ধারিত হয়। এই সীমান্তরেখা বাস্তবের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও জনমিতিক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে টানা হয়েছিল কাগজে-কলমে।

এর ফলে লাখ লাখ মানুষ নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়, সম্পদ হারায়, পরিবার হারায় এবং এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হিংসার মুখোমুখি হয়। এই হিংসা ও হত্যা কেবল ১৯৪৭ এই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি উত্তরাধিকার হয়ে রয়ে গেছে ভারত-পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার সীমান্ত সম্পর্কেও।

যেমন, কাশ্মীর সমস্যা— যেটি মূলত ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া এক ‘অসমাপ্ত কাজ’, আজও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রক্তক্ষয়ের উৎস। স্বাধীনতার পরপরই এই অঞ্চল নিয়ে দুই দেশের যুদ্ধ বাধে। সীমান্তরেখা স্থির না হওয়ায় স্থানীয় জনগণ, বিশেষত মুসলিম কাশ্মীরিরা এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। কাশ্মীরের স্বাধীনতা চাওয়া কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকা এই দ্বন্দ্ব আজও বিস্ফোরণ ঘটায় অস্ত্র, বোমা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশও এই উপনিবেশিক বিভাজনের ফলে সীমান্ত সমস্যায় জর্জরিত হয়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হয়ে গেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। এর ফলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ঘটে এবং একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জন্ম নেয়। কিন্তু এর পরেও সীমান্ত শান্ত হয়নি।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছিটমহল সমস্যা, সীমান্ত হত্যাকাণ্ড, গরু-পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে এ সীমান্তও হয়ে ওঠে সহিংসতা ও রক্তপাতের স্থান। বিএসএফের গুলিতে বহু বাংলাদেশি নাগরিক মারা গেছেন, বিশেষত সীমান্তবর্তী গরিব কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ। ভারতের পক্ষে সীমান্ত রক্ষা এবং চোরাচালান রোধের যুক্তি থাকলেও, এই হত্যাকাণ্ডগুলো মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সীমান্ত রক্তাক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে— ঔপনিবেশিক সীমারেখা টানার সময় স্থানীয় জনপদের সামাজিক বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করা হয়েছিল। অনেক জাতিগোষ্ঠীকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল কেবল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য। যেমন— নাগা, মিজো বা অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী যারা ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখা দেয়। সন্ত্রাস, সংঘর্ষ এবং নিরাপত্তার নামে সামরিক দমন-পীড়ন চলে দশকের পর দশক। এই সংকটের মূল রয়েছে ঔপনিবেশিক বিভাজন-নীতির গভীরে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সীমান্ত সহিংসতার আরেকটি মাত্রা যোগ করেছে জাতীয়তাবাদ ও সামরিক প্রতিযোগিতা। ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশই পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস এত গভীর যে, একটি সামান্য সীমান্ত সংঘর্ষও বড় আকারের যুদ্ধের দিকে গড়াতে পারে। কাশ্মীরের কারগিল যুদ্ধ, ২০০১ সালের পার্লামেন্ট হামলা পরবর্তী উত্তেজনা কিংবা ২০১৭ সালের পুলওয়ামা হামলা এবং তার জবাবে ভারতীয় বিমান হামলা, এবং সর্বশেষ পাহালগাম হামলা পরবর্তী দুই দেশের সামরিক সংঘাত— এসব ঘটনাই দেখিয়ে দেয়, সীমান্ত মানে কেবল ভৌগোলিক রেখা নয়, বরং এক তীব্র রাজনৈতিক মানসিক বিভাজন।

অবশ্য, এই সহিংসতার দায় শুধুই ব্রিটিশদের উপর চাপানো যাবে না। স্বাধীনতার পর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জাতীয়তাবাদকে প্রায়শই সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ‘শত্রু’ হিসেবে দেখানো, ইতিহাসকে একপাক্ষিকভাবে ব্যাখ্যা করা— এসব কৌশল বিভিন্ন সরকার নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা জোরদারে ব্যবহার করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মেছে, যার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে সীমান্ত হত্যায়, সন্ত্রাসে এবং সংঘর্ষে।

আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ— সীমান্তবাসীর দুঃখগাথা প্রায়শই অবহেলিত। এই মানুষগুলোই সবচেয়ে বেশি ভোগে অস্ত্রধারী বাহিনীর আগ্রাসন, চোরাচালানকারীর দৌরাত্ম্য এবং রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে। সীমান্ত অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন নেই বললেই চলে। ফলে তারা কখনো চোরাচালান, কখনো বিদ্রোহ, আবার কখনো জঙ্গিবাদের খপ্পরে পড়ে যায়। এই মানবিক সংকট কোনো ম্যাপ টানার ভুল নয়, বরং একটি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফল।

সব মিলিয়ে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তগুলো কেন রক্তাক্ত— এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের সেই দুর্নীতিগ্রস্ত ও সুবিধাবাদী শাসননীতিতে, যেটি কেবল ক্ষমতার স্থায়িত্ব চেয়েছিল, মানবিক ভবিষ্যৎ নয়। আবার স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতির সংকীর্ণতা, ঘৃণানীতির চর্চা এবং সুশাসনের অভাবও এই রক্তপাতকে অব্যাহত রেখেছে।

এই দগদগে ক্ষত সারাতে হলে প্রয়োজন একটি নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি— যেখানে ইতিহাসকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে মানুষের অধিকারকে হরণ করা হবে না এবং সীমান্তরেখাকে বিভাজনের প্রতীক না করে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। অন্যথায়, এই সীমান্তগুলো শুধু কাঁটাতারেই ঘেরা থাকবে না, বরং মানবতা ও শান্তির রক্তে ভেজা এক অনন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে।

এম.কে.