ব্যাপক মানুষের পক্ষ নিলে নিজেকে ছাড়তেও হয় কিছু

ব্যাপক মানুষের পক্ষ নিলে নিজেকে ছাড়তেও হয় কিছু। কিন্তু নিরাপত্তার পিছু নিতে গিয়ে ছাড়া সম্ভব হয় না কিছুই। এই পক্ষ নেওয়া এবং ছাড়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। সেকি এই জন্য যে, ক্রমশ কসমোপলিটন চরিত্র পাচ্ছে সবকিছু? হয়তো পাচ্ছে, তবে রুগ্নতা আক্রান্ত করছে ব্যক্তিকে। ব্যক্তি সমাজের তৈরি। সমাজই তার বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষয়ের উৎস। এই ক্ষয় বিচ্ছিন্নতা বা অসুস্থতা থেকে সমাজই তাকে রক্ষা করতে পারে। সেজন্য রাষ্ট্র ও সমাজের সুস্থতা নিশ্চিত করাই প্রথম শর্ত

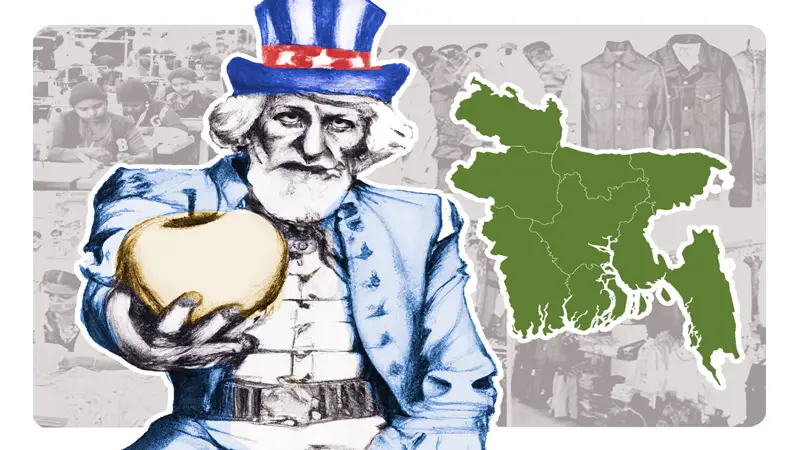

সুন্দরী হেলেনের জন্য প্রবল পরাক্রান্ত ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল সাধারণভাবে এমন ধারণা প্রচলিত থাকলেও ট্রয় উপাখ্যানের মূলে রয়েছে একটি সোনার আপেল আর আইরিশ নামে এক কুটিল দেবী। ঝগড়া বাধানোই যার কাজ। কুটিল স্বভাবের জন্য অন্য দেব-দেবীরা তাকে এড়িয়ে চলতেন। কোনো উৎসবে নিমন্ত্রণ পেতেন না তিনি। ভোজসভায় ছিলেন অনাহূত। এই নিয়ে ক্ষোভের আগুন জমছিল তার মনে। রাজা পেলিউস ও বিদুষী থেটিসের বিয়েতেও যখন আমন্ত্রণ পেলেন না, তখন রাগে আগুন হয়ে প্রলয়ঙ্করী এক ফন্দি আঁটেন তিনি। এমন ঝগড়া বাধাতে হবে যা ধ্বংস করবে সব। বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ার আসরে অলক্ষ্যে একটি সোনার আপেল গড়িয়ে দিলেন। যাতে লেখা ‘শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর জন্য’। সুন্দরীদের মধ্যে আলোড়ন ওঠে। দেবী কুলে কে হবেন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী?

খেতাব পেতে মরিয়া দেবীদের মধ্যে চূড়ান্ত বিচারে টিকে গেলেন তিন জন। আফ্রোদিতি, হেরা এবং এথিনা। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিন জনের মধ্যে সেরা নিয়ে। দেবরাজ জিউসকে তারা অনুরোধ করলেন বিচারকের দায়িত্ব নিতে। জিউস এ কঠিন দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে আইডা পাহাড়ে পাঠালেন তিন সুন্দরীকে। যেখানে যুবরাজ প্যারিস নিজ বংশ ও দেশ ধ্বংসের কারণ হওয়ার দৈববাণী মাথায় নিয়ে প্রায় নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। তিন দেবী প্যারিসকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচনে অনুরোধ জানান এবং তিনজনই নিজেকে নির্বাচন করার জন্য আড়ালে প্যারিসকে লোভনীয় উপহারের প্রস্তাব দেন। হেরা জানান, তাকে নির্বাচন করলে পুরো ইউরোপ ও এশিয়া খ-ের প্রধান করবেন প্যারিসকে।

অপরাজেয় সেনাপতি হয়ে গ্রিকদের পরাজিত বিধ্বস্ত করার ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এথিনা। আর আফ্রোদিতি রাখঢাক না করে জানিয়ে দিলেন তাকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেবীর স্বীকৃতি দিলে প্যারিসকে তিনি পাইয়ে দেবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে। যুবরাজ প্যারিস আফ্রোদিতির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে সোনার আপেলটি তাকে দিয়ে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচন করেন। তারপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হেলেনকে পাওয়া এবং অপহরণের সূত্র ধরে দশ বছরের যুদ্ধ শেষ হয় ট্রয় নগরী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে।

সোনার আপেল আর আইরিশ দেবীর কাহিনী খ্রিস্টের জন্মের এক হাজার বছর আগের হলেও সে আপেল এখনো গড়াচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে। দ্বন্দ্ব-বিবাদ বাধিয়ে কখনো ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে। আইরিশের কুটিলতা নেপথ্যে কাজ করে। তুচ্ছ ছুতোর রূপ ধরে জড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মারামারিতে। আসলে ছুতোটা তুচ্ছ নয়, ওটাই আসল পলিটিক্স। বুঝতে ভুল করেন পলিটিশিয়ানরা। বেশিরভাগ সময়েই না বোঝার ভান করেন। বোঝা না বোঝার খেলোয়াড় হয়ে আমাদের গণতন্ত্রও সম্ভবত পার করছে এক ঝড়ো সময়। সংসদ, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ, পোশাক কারখানা- সবখানে লাগছে সে ঝড়ের ঝাপটা।

চাপা দুশ্চিন্তাকে উস্কে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি নিয়ে উদ্বেগ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে শ্রমিক অধিকার রক্ষাকারীদের আন্দোলন, ওসব দেশের গণমাধ্যমে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ইত্যাদিতে নাকি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ সংকটে পড়ছে। রপ্তানি ঝুঁকিতে পড়ে বাংলাদেশ হারাতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের মতো ক্রেতা। এ সত্যিই দুশ্চিন্তার কথা। কারণ, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একক বৃহত্তম দেশ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের বাজার হারানোর সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে তারা কি কোনো সঙ্কেত দিচ্ছেন?

সোনার আপেল পেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের প্রচেষ্টায় সম্ভবত আটকে আছে সমাজের বিদগ্ধ অংশও। লোভনীয় ওই প্রতিযোগিতার বাইরে তাদের কণ্ঠেও স্বর নেই। মুখ খুললে হয় এ-পক্ষ, নয় ও-পক্ষ। নিরাপত্তার বলয়ে থেকেই তারা নিজেদের ভূমিকা পালন করেন। নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে চেতনানাশকে ঘুমিয়ে থাকাদের ঘুম ভাঙানোর ঝুঁকির পথে হাঁটতে ক্লান্ত বোধ করেন। তাতে অবশ্য পক্ষচ্যুত হওয়ার ভয়ই মূলত কাজ করে বেশি।

যেমন এই সেদিন একজন মুখ খুলে বলেছেন, ‘চোর যে চুরি করে, ডাকাত যে ডাকাতি করে, সেটি কি দুর্নীতি? আমার ধারণা, এটা দুর্নীতি নয়। কারণ, দুর্নীতি শব্দের মধ্যে আরেকটি শব্দ লুকিয়ে আছে। শব্দটি হলো ‘নীতি’। চোর বা ডাকাতের কাজ ঠিক দুর্নীতি নয়। কারণ, তাদের কোনো নীতিই নেই। সতরাং, দুর্নীতি সেই মানুষটি করে, যার নীতি আছে। একটা উদাহরণ দিই। যেমন- যদি একজন মন্ত্রী এই বলে শপথ নেন যে, তিনি শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না করে সবার প্রতি সমান বিচার করবেন, কিন্তু পরে তিনি সেটা না করেন, সেটা হবে দুর্নীতি।’ এ তো কথার কথাই।

এমন কোনো বৈপ্লবিক বাণী নেই এতে। বরং ‘শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না করে সবার প্রতি সমান বিচার’ করার যে ‘অহিংস’ নীতির কথা বলেছেন তিনি, তা আসলে সুবিধাবাদের পক্ষেই যায়। গান্ধীর ‘অহিংস’নীতি রাজনীতিতে মিথ হলেও শেষ বিচারে কার পক্ষে গেছে তার সাক্ষী ইতিহাস। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চা যারা করেন, গান্ধীর অহিংসার মূল সুর তাদের কাছে পরিষ্কার।

ডেভিড এ্যাটেনবরোর বানানো ‘গান্ধী’ চলচ্চিত্রে দেখা যায়, রাজনীতিতে সরাসরি নামার আগে ট্রেনে চেপে গান্ধী ভারত দর্শনে বেরিয়ে পড়েন। অল্প সময়ে পুরো ভারতের বৈচিত্র্যময় নিসর্গ চক্কর দিয়ে তিনি কোমর বেঁধে অহিংসা-অসহযোগ, চরকা কাটা ইত্যাদি এজেন্ডা নিয়ে রাজনীতির মাঠে নামেন। এ্যাটেনবরো এমন হাস্যকর উপস্থাপনই করেছেন। ভারতীয় জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন যেন এক শৌখিন বিষয় বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া গণমানুষের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এ্যাটেনবরো অনেক ভেল্কিই দেখিয়েছেন ওই চলচ্চিত্রে। সাধারণভাবে চোখ এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বিশেষভাবে দেখলে অনেক অসঙ্গতিই চোখে পড়ে।

প্রচলিত রাজনীতির কূটচাল মতলববাজকে ‘মহাত্মা’ বানায়, আবার সত্যিকারের মহাত্মাদের ধুলা পড়া ইতিহাসের আড়ালে ঢেকে দেয়। অনেক বিপ্লবী রাজনৈতিক উক্তি, বক্তৃতা-বিবৃতি ও মননশীল বই জওহরলাল নেহরুর যে প্রখর ব্যক্তিত্বের ইমেজ তৈরি করেছিল রাজনীতির বাস্তব মাঠে, তা একেবারেই অনুপস্থিত। সেখানে তিনি মূলত গান্ধীর বগলদাবা কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুকে নিজের ধামাধরা বানাতে পারেননি গান্ধী। স্বাধীনতার পক্ষে আগাগোড়া উচ্চকণ্ঠ সুভাষ বোসকে নিয়ে তাই চিন্তিত হতে হয় তাঁকে। ভারতীয় জাতীয় রাজনীতি থেকে ট্রাকচ্যুত করার কলকাঠি নাড়া তাই জরুরিই হয়ে পড়ে। এ্যাটেনবরোও তার এত বড় চলচ্চিত্রে সুভাষকে একবারের জন্যও জায়গা দেননি।

ব্যাপক মানুষের পক্ষ নিলে নিজেকে ছাড়তেও হয় কিছু। কিন্তু নিরাপত্তার পিছু নিতে গিয়ে ছাড়া সম্ভব হয় না কিছুই। এই পক্ষ নেওয়া এবং ছাড়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। সেকি এই জন্য যে, ক্রমশ কসমোপলিটন চরিত্র পাচ্ছে সবকিছু? হয়তো পাচ্ছে, তবে রুগ্নতা আক্রান্ত করছে ব্যক্তিকে। ব্যক্তি সমাজের তৈরি। সমাজই তার বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষয়ের উৎস। এই ক্ষয় বিচ্ছিন্নতা বা অসুস্থতা থেকে সমাজই তাকে রক্ষা করতে পারে। সেজন্য রাষ্ট্র ও সমাজের সুস্থতা নিশ্চিত করাই প্রথম শর্ত। কোন দেবী কোথা থেকে সোনার আপেল গড়িয়ে দিল তার পেছনে ছুটে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে শক্তি ক্ষয় না করে নিজেদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে হবে।

লাতিন আমেরিকার নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ লাতিন আমেরিকার নিজস্বতাকে জাদুবাস্তবতার ফর্ম দিয়ে সমূলে আঁকড়ে ধরেছিলেন তার উপন্যাস ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিটিউড’-এ। সেখানে লাতিন আমেরিকান সমাজের গভীরে প্রোথিত অলৌকিকতাও আগাগোড়া জায়গা পেয়েছে। মার্কেজ বা তার সময়ের অন্য লাতিন আমেরিকান সাহিত্যিকরা সমাজের এ স্বকীয়তাকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন বা আঁকড়ে ধরেছিলেন। কারণ, আগ্রাসী মার্কিন ও তাদের সহযোগীরা অর্থনৈতিক পরাধীনতার পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান ধ্বংস করে তাদের মানসিকভাবেও পরাভূত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কেজ ও সমসাময়িক লেখকরা তার বিরুদ্ধে সারাক্ষণ সচেতন থেকেছেন।

লাতিন আমেরিকার সমাজ রাজনীতির সঙ্গে আমাদের এ অঞ্চলের অনেক মিল থাকলেও রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ভিন্ন খাতে বয়ে গেছে। আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাকে পুরোপুরি আগলে রাখতে পারিনি। রাজনীতির নোংরা ডানায় ভর করে নানান উপাদান এসে বারবার তা এলোমেলো করেছে।