.

সম্প্রতি চলমান বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির প্রবাহে একটি বড় ঘটনা ঘটে গেল। চলমান সরকার উৎখাতে নানা কর্মসূচির মধ্যে বিএনপি নামক সংগঠনটি রাজধানীতে বৃহৎ পরিসরের একটি সভা করে ফেলে। সাভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। এত বড় রাজনৈতিক সভা সমসাময়িক আর একটিও হয়নি। বস্তুত এটিই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, হত্যা কিংবা নাশকতায় নয়, জনস্বার্থ কিংবা জনদাবি একত্রিত করে (Interest Articulation) তা আদায়ের জন্য সমষ্টিগতভাবে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কাজ। উল্লেখ্য, এটি জরুরি কিংবা এগুলোই রাজনৈতিক দলের মৌলিক কাজ। রাজনৈতিক দল আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মূল মুখ্য উপাদান। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রবাহ পরিচালনা করে।

এখানে আগে স্পষ্ট করে নিতে হবে রাজনৈতিক দল কাকে বলে। রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য-সংজ্ঞা ইত্যাদি সব কিছুরই একটি একাডেমিক কিংবা তত্ত্বীয় কাঠামো রয়েছে। শাস্ত্রমতে, দল গঠিত হলেই তা রাজনৈতিক দল নয়। আধুনিকতার শর্তই হলো দলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। রাজনৈতিক দল এমন একটি সংগঠন যা একটি কিংবা কয়েকটি আদর্শের ভিত্তিতে সংহত হয়ে জনস্বার্থ একত্রীকরণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় যায় কিংবা যেতে চায়। এক্ষেত্রে দল হতে হলে তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে জাতীয় চেতনা, জাতীয় পরিচয় এবং রাষ্ট্র উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও উদ্ভবে নীতিসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে। যেমন- বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের বাস্তবতায় যেকোনো রাজনৈতিক দল গঠনে জয় বাংলা স্লোগানকে স্বীকার করে তা অঙ্গীকারে নিতে হবে। রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বৃহৎ জনসভাটির অন্তর্ভুক্ত সকল পর্যায়ের অনুসারী জয় বাংলা আহ্বানকে স্বীকার করে না কিংবা জয় বাংলা বলে না। ক্ষমতায় গিয়ে দল গঠন করলে সেটা রাজনৈতিক দল নয়। যদিও ক্ষমতায় গিয়ে দল গঠন করার দলসমূহের কোটি অনুসারী রয়েছে আমাদের রাষ্ট্রে- সেটি হলো ঘটনা। ঘটনা কী- যা ঘটে তাই ঘটনা সেটি তত্ত্ব না-ও হতে পারে। এখানে বাস্তব ঘটনা হলো শাস্ত্রীয়ভাবে রাজনৈতিক দল নয় এরূপ দলই বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে চরমভাবে অস্তিত্বশীল হয়ে আছে। কোটি অনুসারী নিয়ে তারা তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়। এটিই বাংলাদেশের রাজনীতির মৌলিক রাজনৈতিক সংকট। বলা প্রয়োজন এই সংকট উপলব্ধি করার মতো রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যা খুব কম।

একটি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক রাজনীতি শাস্ত্রের অনুসারী হয় না, সেই ক্ষেত্রে সমষ্টি কি করে বুঝবে কোন্টি রাজনৈতিক দল কোন্টি নয়, কোন্টি বৈধ শাসন, কোন্টি বৈধ নয়। উত্তর হলো, বৈধ রাজনৈতিক শাসনের সময়ব্যাপী ধারাবাহিকতায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈধ শাসন আর রাজনীতির বোধ জাগে। আমাদের স্বাধীনতার অল্পসময় পরেই অবৈধ সামরিক শাসন জারি হয় এবং তা সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়ে যায়। যারই পরিণতিতে সমষ্টি শাসন ও রাজনীতির বৈধ-অবৈধ দিক সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে আছে।

বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক প্রবাহের একটি সারগ্রাহী বিশ্লেষণের জন্য ইতিহাসের নির্মাণ, ইতিহাসের পরিণাম, ইতিহাসের শক্তি আলোচনা করতে হবে। বিষয়টি খুবই জটিল। ইতিহাস ব্যাখ্যায় প্রায়শই আমরা ভুল করি। কোনো পরাক্রমশালী সামন্ত রাজার বাঘ শিকারের ঘটনাই ইতিহাস নয়, কিংবা কোনো বীর সামন্ত রাজার যুদ্ধ জয়ের কাহিনীই ইতিহাস নয়। সমাজ এবং সমাজ সমবায়ে মানুষের জীবনধারা ইতিহাস নির্মাণ করে। দূরের অতীত, কাছের অতীত সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে একটা জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ইতিহাস। ইতিহাসের বাস্তবতা অন্তর্ভুক্ত করে নেয় একটি জাতিগোষ্ঠীর এগিয়ে যাওয়ার পরিক্রমাসমূহ। ইতিহাসকে মূল্যায়ন করতে হবে সামগ্রিকতার মানদন্ডে। সামগ্রিক বিষয়ের দীর্ঘ পরিক্রমাই ইতিহাস। বর্তমানের সাপেক্ষে সেসবের পর্যালোচনাই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যা রূপ নেয় সমাজ তত্ত্বে। যে কোনো জনগোষ্ঠীরই পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনে ইতিহাস পরিপুষ্ট হয়। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিজীবন সব ক্ষেত্রেই জীবনের ঘটনা সব সময় এক রকম থাকে না বিধায় ইতিহাসও সব সময় এক রকম হয় না। ইতিহাসের রয়েছে নানা রূপ নানা বৈচিত্র্য ও নানা আঙ্গিক। ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে হবে সামাজিক পরিক্রমার ধারা অনুসরণ করে। অতীতের সফল ইতিহাস কোনো নতজানু জাতির জীবনে উদ্দীপনা বয়ে আনে। যে কোনো জাতির জীবনে ইতিহাস অবশ্যই একটি জাতীয় শক্তি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সত্যের সন্ধান মিলে। অতীতের ঘটনাবলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। সেই সব ঘটনাবলি উত্তর প্রজন্মের সামগ্রিক লক্ষ্য স্থিরকরণে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। হার্টম্যানের ভাষায়- It continues to influence the living unless the circumstances in which the nation exists alter radically and permanently the national outlook is not likely to change significantly.

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ইতিহাস কিভাবে জাতীয় শক্তি এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণির সব সময়ই একটা অবস্থান ছিল এবং সেখানে কখনো সস্তা শ্রম ছিল না। অপরদিকে রাশিয়ার মুঘল (Mongol) আমলে শ্রমিক খুব সস্তা ছিল। মজুরির মাত্রাগত দিক ছিল যৎসামান্য। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনধারা তাদের নিজের দেশ ও নিজেদের সম্বন্ধে আশাবাদী মনোভাবের অধিকারী করেছিল। জাতির বিকাশ সাধনে তারা উৎসাহী ভূমিকা নিত। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন দেশটির দ্রুত বিকাশ সাধনে এই শ্রমিক শ্রেণির অবদান রয়েছে। অপরদিকে রাশিয়ার শ্রমিকরা ছিল ভূমিদাস। তারা ছিল অত্যন্ত নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত।

দুটি দেশেরই সমাজ বিকাশে এই দুটি পরিপ্রেক্ষিত ভূমিকা পালন করেছে। পরিস্থিতি ও পরিবেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে দুটি দেশের বিকাশ দুই রকমের হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার জনগণ একই বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন মনোভঙ্গি দিয়ে দেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদ আর রাশিয়ায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ইতিহাসের তফাৎ দৃষ্টিভঙ্গির তফাতের কারণ ঘটায়। রাষ্ট্রসমূহের কর্মচাঞ্চল্যে ভিন্ন গতি ধরা দেয়। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উত্তর প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। নিকট অতীতের ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ও জার্মানি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এককালে তারা যথেষ্ট ঐশ্বর্যশালী ছিল। এই বোধ থেকে দেশ দুটি বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের ওপর দাঁড়িয়ে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, যার পরিণতিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সফলতা বয়ে আনে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাতীয় শক্তি হিসাবে ইতিহাস প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। কোনো সমাজ যদি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত হয় এবং পরস্পর সংহতি নির্মিত হয়, তবে সে সমাজ দ্রুত উন্নতি লাভ করে। পরস্পর-পরস্পর হতে অধিক সুবিধা লাভ করে। জীবনধারায় সুখী হয়। অন্তর্কলহে লিপ্ত সমাজ বাইরের আক্রমণে দ্রুতই ভেঙ্গে পড়ে। ফরাসি দেশের ইতিহাসে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে দেশটির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ছিল। পরস্পর কলহ আর বিবাদে সমাজে ঐক্য সংহতি বলতে কিছু ছিল না। নেতৃত্ব দানের মতো কোনো সর্বজনগ্রাহ্য নেতারও আবির্ভাব ঘটেনি, যার দক্ষ নেতৃত্বে কলহের বিলোপ করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। চীনে নয়া গণতন্ত্র নামে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে একই সমস্যায় জর্জরিত ছিল। পরস্পর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বিদেশী শত্রু সুযোগ নিতে ছাড়েনি। জনসংখ্যা, আয়তনসহ জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। ভাষা, ধর্ম কিংবা জাতিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে সমাজের মধ্যে কলহ রয়েছে কিংবা শাসন কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বিশেষ দৃষ্টি পোষণ করে, সে সমাজের ভিত গোঁড়া থেকেই নষ্ট হয়ে যায়। নিজেদের এই সমস্যাই জর্জরিত থাকতে হয় সব সময়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কাক্সিক্ষত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয় না।

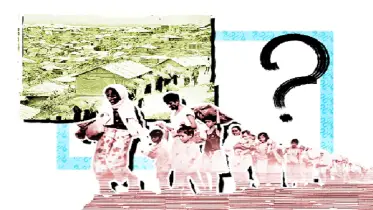

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের নির্মাণ ও ইতিহাসের সমষ্টি। সময়ের ধারাবাহিকতায় প্রাক প্রাচীন থেকে শুরু হয়ে মধ্যকাল পার হয়ে আধুনিককাল এই পুরো পর্বজুড়ে বাঙালির ইতিহাস প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মাদর্শে তাড়িত না হয়ে সর্বজনীনভাবে বিকশিত হয়েছে। কোনোকালে ধর্মকে আদর্শ বানিয়ে সমাজ নির্মাণের উদ্যোগটি কৃত্রিমতায় নিবিষ্ট হয়েছে। বৃহত্তর সমাজ সেই উদ্যোগের নাগপাশ ছিন্ন করে আবার প্রাকৃতিকরূপ ধারণ করেছে। সেই ছিন্নতার বাস্তব পরিণাম সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং প্রাচীন সেই সূত্রে বাঙালির দীর্ঘ ইতিহাসের পরিণাম বাংলাদেশ। ইতিহাসের শক্তি চেতনায় সংহত হয়ে স্থান করে নিয়েছিল সার্বভৌম শাসনব্যবস্থায়।

আমরা দেখি, স্বাধীনতা অর্জনকালের শাসনব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ অতি অল্পসময় পরেই ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়। পিপিআর-১৯৭৬-এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ জামায়াতকে বৈধ আর সচল করে দেওয়া হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বদলে দেওয়া হয়, যুদ্ধ অপরাধীদের শাসনে নিয়ে আসা হয়, মৌলিক জাতীয়তাবাদ ধারণাকে কৃত্রিম জাতীয়তাবাদে পরিণত করা হয়, সমাজতন্ত্রের পরিচয়কে ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভাবকে আবারও পূর্বতন ধর্মীয়ভাবে রূপান্তরিত করা হয়, যে ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে অভ্যুদয় ঘটেছিল আধুনিক বাংলাদেশের। বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশের প্রাকৃতিক ক্রমধারায় ধর্ম কোনোকালেই একটি আদর্শ ছিল না।

বাঙালি একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি। বাস্তবিকভাবে রাসূলুল্লাহ ধর্ম-রাষ্ট্র বলে কোনো প্রত্যয় উল্লেখ করেননি। ইসলামী রাষ্ট্র ধারণাটির কোনো দালিলিক এবং যৌক্তিক পরিকাঠামো নেই। মুহম্মদ আলী জিন্না মৃত্যুর আগে অনুশোচনা করেছিলেন খুব। কংগ্রেসের নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। এই দেশের মানুষ জিন্না অনুসারী হয়েছিল জীবন দিয়ে, অথচ তারা কোনোদিন তাকে চোখেও দেখেনি। ধর্মনেতা হিসাবে তাকে এই দেশের মানুষ মনে স্থান দিয়েছিল। এটি একটি অজ্ঞ ভালোবাসা। জগতের সকল ভালোবাসা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভালোবাসা হিসাবে মূল্যায়ন পাবার যোগ্যতা রাখে না। এই কৃত্রিম ভালোবাসা ছিন্ন করেই মানুষ বাংলাদেশ এনেছিল যথাযথ প্রাকৃতিক ভালোবাসায়। সেই বাংলাদেশকে আবারও কৃত্রিম ভালোবাসায় বিভোর করে দিয়েছিল সামরিক শাসকগণ। রাজধানীতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক সভাটি কৃত্রিম ভালোবাসা নির্মাণের অভিযাত্রা। এর আবেদন অন্তর্গতভাবে অন্তঃসারশূন্য।

লেখক : উন্নয়নকর্মী