কালিদাস অদ্বিতীয়

প্রকৃতি প্রেম, রসবোধে ও উপমা প্রয়োগে প্রাচীন যুগের সংস্কৃত কবি কালিদাস অদ্বিতীয়। কালিদাসের উপমার মধ্যে এমন এক সাবলীলতা, লালিত্য ও এমন এক ঔচিত্য আছে. যা অন্য কবির কাব্যে দর্লভ। কালিদাস তাঁর বিভিন্ন কাব্য ও নাটকে কত বিচিত্র উপমার সমাবেশ ঘটিয়েছেন! তাঁর রচনাবলি পাঠ করলে তা সহজে বুঝা যায়। কালিদাস তাঁর কাব্যে শুধু উপমাই প্রয়োগ করেছেন তা নয়, যতকিছু অর্থালঙ্কার সম্ভব হতে পারে প্রায় সব কিছুরই উদাহরণ তার রচনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

তাঁর রচনাবলির মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলম, বিক্রমোর্বশীয় এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব মহাকাব্য এবং মেঘদূত ও ঋতুসংহার গীতিকাব্য সাহিত্যমাধুর্যে অতুলনীয়। রঘুবংশ মহাকাব্যে তিনি রঘুর দিগি¦জয় উপলক্ষে প্রাচীন বঙ্গের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মেঘদূত কাহিনী কাব্যটি দেশে-বিদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কালিদাসের পরবর্তী অনেক বাঙালি কবি মেঘদূতের অনুকরণে বহু কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রচনা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র ভারতে ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়। বাংলাদশের অনেক কলেজ-বিশ^বিদ্যালয়ে তাঁর গ্রস্থগুলো সংস্কৃত বিষয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

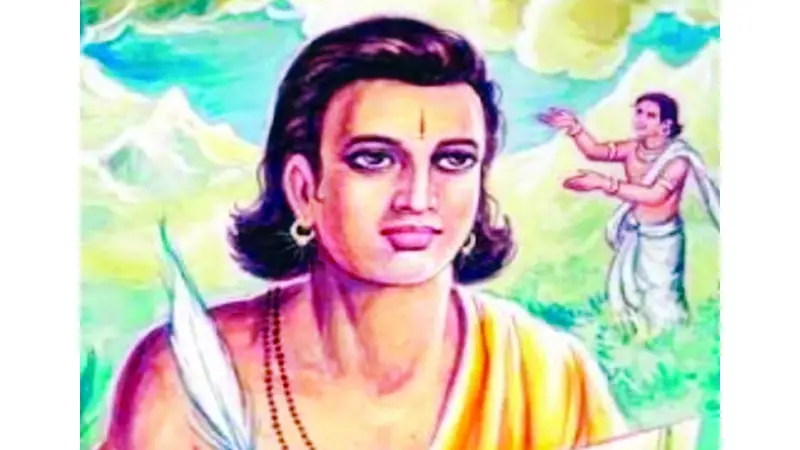

মেঘের মাধ্যমে বিরহিণী প্রিয়ার নিকট এক নির্বাসিত যক্ষের বার্তা প্রেরণ মেঘদূত কাব্যের উপজীব্য। পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ এ দুটি অংশে কাব্যটি বিভক্ত। মেঘদূত কাব্যের মূল চরিত্রের যক্ষ তার প্রভূ কুবের কর্তৃক শাপপ্রাপ্ত হয়ে রামগিরি পর্বতের বিজন আশ্রমে নির্বাসিত হয়। তার প্রিয়সী আছে স্বর্গের রাজধানী অলকাপুরীর রম্যপ্রাসাদে; বিরহী যক্ষ প্রিয়সীর জন্য কাতর। আষাঢ়ের মেঘের দর্শন পেয়ে প্রকৃতির নিয়মেই যক্ষের মন আকুল হয়ে উঠে প্রিয়ার জন্য। বিরহী যক্ষ অলকাপুরীতে তার প্রিয়ার কাছে সন্দেশ পাঠাতে মেঘের কাছে মিনতি জানায়। যক্ষ তার প্রিয়ার কাছে মেঘকে দূত করে পাঠানোর কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল সমাদৃত কাব্য ‘মেঘদূত’।

মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত ১১৮ শ্লোকবিশিষ্ট মেঘদূত খ-কাব্য পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ দুই খ-ে বিভক্ত। পূর্বমেঘের মূল আকর্ষণ হচ্ছে, রামগিরি থেকে অলকাপুরীর মেঘের যাত্রাপথের বর্ণনা। মেঘ যক্ষের বার্তা নিয়ে অলকাপুরীর দিকে যাত্রা পথের সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে ১৬ থেকে ৬৪ শ্লোক পর্যন্ত। বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি ব্যবহার করেছেন অনিন্দ্য সুন্দর সব উপমা আর ফুটিয়ে তুলেছেন রামগিরি থেকে অলকাপুরী পর্যন্ত অখ- ভারতের রূপ। যাত্রা পথে চোখের সামনে ভেসে উঠে উজ্জয়িনী, অবন্তি, বিদিশা নগরীর দৃশ্য। কানে বাজে রেবা, শিপ্রা ও বেত্রবতী নদীর বহমান জলধারার ভুঁইচাপার সুবাস। পথে চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে বিন্ধ্যা, কৈলাস কিম্বা দেবগিরি পাহাড় চূড়ায়।

এভাবেই বহু নগর, পাহাড়-পর্বত আর বন পেরিয়ে দেঘ পৌঁছায় অলকাপুরীতে। তার পরে আসে ‘উত্তর মেঘের’ পালা। সেখানে কুবেরের প্রাসাদ; সেখানে নীলকান্তমণি পদ্মশোভিত হ্রদ; কেলিরত হংসদল। পাশের্^ই যক্ষের আবাসে দেখা মিলে যক্ষপ্রিয়ার। তার রূপের বর্ণনা বিখ্যাত একটি শ্লোক ‘তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী’; হালকা গড়নের ঈষৎ শ্যামলা বর্ণ- এমনভাবেই তার রূপের বর্ণনা শুরু হয়েছে। এরপর মেঘ পৌঁছে যায় যক্ষপ্রিয়ার কাছে; তাকে পৌঁছে দেয় বহু প্রতীক্ষিত যক্ষের বার্তা। প্রেয়সীর কাছে যক্ষের বার্তা পৌঁছানোর মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয় ‘মেঘদূত’ কাব্য। আধুনিক গবেষকগণ মেঘদূত কাব্যকে বর্ষাকাব্য, বিরহকাব্য বা গীতিকাব্য নামে অবহিত করেন।

‘পূর্বমেঘ’ ও ‘উত্তর মেঘ’ কবির কল্পনাপ্রসূত; এতদিন এ কথাটিই প্রচলিত ছিল। ১৩৪২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় আলিপুর আবহতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন প্রধান ড. এস এন সেন তার লিখিত প্রবন্ধে এর সত্যতা আছে বলে দাবি করেন। কালিদাসের মেঘদূতের প্রথম অংশের নাম পূর্বমেঘ; এই বাদলের মেঘ যা আজও আর্যাবর্তের উপর দিয়ে পূর্বদিক হতে প্রবাহিত হয়। এই মেঘকে পথ দেখাতে গিয়ে কবির মন মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করে পাঁচশত ক্রোশব্যাপী পথ অতিক্রম করেছেন। পথে পড়েছে কত গিরি নদী জনপদ। অলকায় পৌঁছে যাত্রাশেষে কবি উত্তর মেঘের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। আজও পশ্চিম হিমাচলের উপর এই মেঘ উত্তর দিক হতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়।

অলকা কি তা হলে পূর্ব ও উত্তর মেঘের সন্ধিস্থল এবং এই জন্যই কি কালিদাস মেঘদূতকে দুইভাগে বিভক্ত করেছিলেন? ডক্টর সেন যেরূপ নিপুণতার সঙ্গে রামগিরি হতে অলকা পর্যন্ত বিস্তৃত মেঘের গতিপথের সঙ্গে বর্তমান কালের বর্ষাকালীন মেঘের গতিপথের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য উপস্থাপন করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। কি অদ্ভুত! দেড়হাজার বছর পূর্বে অন্তত ভারতের প-িতম-লী জানতেন যে, বায়ুর গতির উপর মেঘের চলাচল নির্ভর করে। এসব তথ্য জেনে কালিদাস তাঁর মেঘকে রামগিরি হতে অলকা পাঠাতে প্রয়াসী হন।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে নানারকম মতবাদ প্রচলিত আছে। একপক্ষ তাঁকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কবি বলে মনে করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক প্রধান সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। কারণ, এ নাটকটি ওই সময়কার শুঙ্গবংশীয় রাজা অগ্নিমিত্রের কাহিনী অবলম্বনে তার জীবদ্দশায় নাটকটি রচিত বলে গবেষকদের ধারণা। কোনো কোনো প-িতের মতে, কালিদাস পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে আবির্র্ভূত হয়েছিলেন। অপর একদল প-িতের মতে গুপ্তসা¤্রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা তিনি অলংকৃত করেছিলেন। এইভাবে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অপরাধ পর্যন্ত দুই কালসীমার মধ্যে কালিদাসের আবির্ভাব কাল ধারণা করা হয়েছে।

অমরতার আর এক নাম কালিদাস। তার শুভ আর্বিভাবের ক্ষণটি প-িতমহলে এখনও অন্ধকারে; তবে তার সৃষ্টি সেই ধূসর ইতিহাসকে পেরিয়ে একালে চলে এসেছে। বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের মতো না হলেও ভারতবর্ষের অগণিত কবি যে কালিদাসকে অনুসরণ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, বলা যায় তাঁর অমর সৃষ্টি কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছে। প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাসের প্রেম ও চেতনার ছায়া বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার রূপ বর্ণনায় যে সমস্ত উপমা ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে কালিদাসের ছায়া পড়েছে।

কালিদাসের মেঘদূতের উত্তর মেঘে বিরহিণী প্রিয়ার বর্ণনায় যক্ষ যে উপমার প্রয়োগ করেছেন, বৈষ্ণব পদের বিরহী রাধার তানব দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়, বৈষ্ণব প্রেম কবিতা সংস্কৃত প্রেম কবিতার সাক্ষাত উত্তরাধিকারী। মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যা বর্ণনায় কালিদাসের রচনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের রচনার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখায় পরিলক্ষিত হয়। তাই কালিদাসকে বাঙালি সাহিত্য সাধকদের উত্তরাধিকারী বললে ভুল হয় না। কালিদাসের রচনার প্রভাব সুদুর অতীতকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কালের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পরিলক্ষিত হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা। মধুসূদনের নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’ পদ্মাবতীতে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে অনেক জায়গাতেই কালিদাসের সংলাপের অনুুবাদের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তাঁর কৃষ্ণ কুমারী নাটকেও কালিদাসের মতই রস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

‘মায়াকানন’ নাটকে ‘ইন্দুমতী’ ‘সুনন্দা’ নামগুলো রঘুবংশের ইন্দুমতী-সুনন্দার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদনের ওপর কালিদাসের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে উপমা সৃষ্টিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের বনদুহিতা কপালকু-লা কালিদাসের শকুন্তলারই দ্বিতীয় প্রতিরূপ।

কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথর যোগ ছিল নিবিড়। কালিদাসের মানসিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাল্য বয়স থেকেই গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এতদিন মহাকবি কালিদাসের সকল রচনাবলি অন্ধকারে ছিল। আধুনিক যুগে কালিদাস নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছেন। এই আবিষ্কারের মূলে প-িতদের চেষ্টা ও শ্রমের কৃতিত্ব অনেকখানি।

কালিদাসের জম্মস্থান কোথায় তা জানতে দীর্ঘকাল থেকে গবেষকগণ নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়েও সফল হননি। কেউ বলেছেন কাশ্মীরে, কেউ বলেছেন, তিনি দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ জনপদের অধিবাসী; তাকে বঙ্গদেশের বাঙ্গালী বলেও দাবি করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত প্রতœতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবেত্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত; যে অঞ্চলেই আবির্ভূত হোন না কেন, কালিদাস সমগ্র ভারতবর্ষের কবি। তিনি তথ্য প্রমাণ নিয়ে কালিদাসের নিবাস নির্ণয়ের জন্য প্রবৃত্ত হন। মহাকবির ‘মেঘদূত’ ও ‘ঋতুসংহার’ কাব্য দু’খানা তার গবেষণা কাজে সহায়ক হয়। ‘মেঘদূতে’ রামগিরি হতে অলকাগামী পথের ভৌগোলিক বিবরণ হিসেব-নিকেশ করেন; উজ্জয়িনীতে একাধিকবার যান।

সেখানকার নদী, পর্বতমালা ও প্রাচীন দেবমন্দির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানসমূহে তথ্য সংগ্রহ করেন। ‘ঋতুসংহারে’ কালিদাস যে সকল উদ্ভিদ, পুষ্প (যেমন শ্যামা, প্রিয়ঙ্গু, কঙ্কেলী) প্রাকৃতিক বস্তু উল্লেখ করেছেন; শাস্ত্রী তার তালিকা প্রস্তুত করেন। এবং প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একমাত্র পশ্চিম মালবের (ভারতের বিন্ধ্যা পর্বতের উত্তরে লাভা দিয়ে গঠিত মালব মালভূমি; ভূপ্রকৃতি উঁচুনিচু সামান্য ঢেউ খেলানো) বিভিন্ন অঞ্চলে এসব উদ্ভিদ, পুষ্প দৃষ্টিগোচর হয়, অন্যত্র নহে; সুতরাং কালিদাস ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন; সম্ভবত তা প্রাচীন মালব দেশের সান্দাসা নগরীতে। ওই এলাকার স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার কারণেই ওই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ষড়ঋতুর পৃঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

একপক্ষের মতে, কালিদাস তাঁর কাব্যে মহাকালের মন্দির, শিপ্রানদীসহ নানাস্থানের বর্ণনা দিয়েছেন; সে কারণে কালিদাসের নিবাস উজ্জয়িনীতে কল্পনা করেছেন অনেকেই; তবে তার সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একমত হননি। কালিদাস যে কয়খানি কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন, সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখলে অনুমান করা যায় যে, তিনি শৈব্য-মতাবলম্বী ছিলেন।