জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন জানাচ্ছে, বাংলাদেশে এখন ১০-২৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা পাঁচ কোটি প্রায়। এরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ। এ তথ্যকে সমর্থন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান পপুলেশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামোতে এমন পরিবর্তন এসেছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা একে ‘পপুলেশন ডিভিডেন্ড’ বলেছেন। কোনো দেশে এ পরিস্থিতি থাকলে সে দেশে কাজ না করা মানুষের চেয়ে কাজ করা মানুষ বেশি থাকে। বাংলাদেশে এখন অন্যের উপার্জনের ওপর নির্ভর করা মানুষের সংখ্যা কমে গেছে। প্রতি তিন জনের দুজনই উপার্জন করে। এ অবস্থা আরও ৩০ বছর থাকবে। এ সময় যদি যুব জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন বিনিয়োগ করা না হয় তাহলে ‘পপুলেশন ডিভিডেন্ড’ থেকে বাংলাদেশ খুব বেশি লাভবান হবে না। জাতিসংঘের প্রতিবেদন যুব জনগোষ্ঠীর জন্য বিনিয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কাজের সুযোগ বাড়ানোর মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থায় এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

খুবই আশাব্যঞ্জক তথ্য। দু’হাজার এগারোয় ঢাকায় এসে ফিলিপ কটলারও এমন কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫ ভাগের বয়স এখন ৩৫ বছরের নিচে। সামনের ২০ বছরে দেশকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নেওয়ার জনসংখ্যা সুবিধা ধারণ করছে এরা। পাশাপাশি এও বলেছিলেন, এ বিপুল তারুণ্য শক্তি মতাদর্শ বা মূল্যবোধের দিক থেকে বিভ্রান্তিতে জড়ালে এরাই ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এসব গবেষণা প্রতিবেদন আশা জাগানিয়া নিঃসন্দেহে। তবে এ থেকে সুফল পেতে কিছু বিষয় পরিষ্কার হতে হবে। যেমন পপুলেশন কাউন্সিল বলেছে, বাংলাদেশে এখন প্রতি তিন জনের দুজন উপার্জন করে। প্রশ্ন হচ্ছে উপার্জনের ধরন কি? এরা কোন্ শ্রেণিতে অবস্থান করে? মধ্যবিত্ত নাকি শ্রমিক শ্রেণিতে? মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রান্তিক অবস্থানে থাকা আর শ্রমিক শ্রেণিতে থাকার মধ্যে সত্যিকারার্থে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনেই বলা হয়েছেÑ উন্নয়নশীল দেশগুলোর শতকরা ষাট ভাগ তরুণ কর্মহীন অথবা স্কুলবিমুখ। এদের চাকরির সম্ভাবনা ক্ষীণ, যে কাজ তারা করে তা খুবই নিম্নমানের। ৫০ কোটিরও বেশি তরুণ দিনে দুই মার্কিন ডলারের কম উপার্জন করে। বলা হয়েছে, তরুণরা যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করবে তা বর্তমান অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক হতে হবে। শিক্ষা যেন তাদের উদ্ভাবক, চিন্তাবিদ বা সমস্যা সমাধানকারী হতে সক্ষম করে তোলে সেদিকে জোর দিতে হবে। বাংলাদেশের ‘পপুলেশন ডিভিডেন্ড’-এর তরুণদের সবাই কি এই শিক্ষা, দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে? বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

গত শতকের নব্বই দশকের তথাকথিত অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন ট্রানজিশন ইকোনমি প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেক কিছুই ভাসিয়ে দিয়েছিল। বাজারই নিয়ন্ত্রণ করবে সব, রাষ্ট্র নিমিত্ত মাত্র। বাজারের অপ্রতিরোধ্য গতিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে না বরং সংকটে পড়লে রাষ্ট্র তার সব অস্ত্র প্রয়োগে বাজারকে রক্ষা করবে।

এ নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক দর্শনের প্রায়োগিক রূপ বদলে দিয়েছে শ্রমের চরিত্র এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের স্বরূপ। একুশ শতকের শুরু থেকে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এ পরিবর্তনকে আরও স্পষ্ট করেছে। শারীরিক শ্রমের বড় এক অংশ দখল করে নিয়েছে প্রযুক্তি। অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার জায়গায় সেবা খাতের ব্যাপক বিস্তৃতি মানসিক শ্রমের পরিসর বাড়িয়ে শ্রমিকের প্রচলিত সংজ্ঞায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। এসব পরিবর্তন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে প্রভাবিত করে। যে মধ্যশ্রেণি অস্থির ও দোদুল্যমান এবং অব্যাহতভাবে ওপরের শ্রেণিতে ওঠা এবং নিচে নামার প্রক্রিয়ায় থেকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় থাকে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার এখন শ্রমিক শ্রেণির তুলনায় বিশাল।

এর কারণ কি? আসলেই কি মধ্যশ্রেণির আকার বাড়ছে আর শ্রমিক শ্রেণি ছোট হচ্ছে? সম্ভবত না। এখানে উপলব্ধিগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন কিছুর মালিকানা নয়, জীবন যাপনে যাদের একমাত্র অবলম্বন শারীরিক শ্রম। সোজা কথায় যারা শারীরিক শ্রম বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করেন তারাই শ্রমিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। শ্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণি বিভাজন হওয়ায় প্রলম্বিত সেবা খাতের বাজারি অর্থনীতি একজন শ্রমিকের মানসিক বিভ্রম ঘটায়। যেমন একজন সেলসম্যান বা টেলিফোন অপারেটর শারীরিক ও মানসিক শ্রম খাটিয়ে হয়তো একজন পোশাক শিল্প শ্রমিক বা একজন গৃহকর্মীর চেয়ে কম অর্থ উপার্জন করেন। কোনো কিছুতে তার মালিকানাও নেই। কিন্তু ওই সেলসম্যান বা অপারেটর নিজেকে শ্রমিক ভাবেন না। ভাবেন চাকরিজীবী। চাকরিজীবী মানে ‘ভদ্রলোক’। ভদ্রলোক মানে মধ্যবিত্ত। ওই শ্রমিকদের চেয়ে তার লেখাপড়া একটু বেশি থাকায় এবং দক্ষতা বাড়ানোর সামান্য প্রশিক্ষণ থাকায় সামাজিক অবস্থানের বদল ঘটছে। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রান্তিক স্তরে অবস্থান করেন তিনি। মধ্যশ্রেণির এই প্রান্তিক অংশ নিজেদের মধ্যবিত্ত বলে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

একজন পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন, ‘হয়তো খুব তাড়াতাড়ি সেদিন আসবে যেদিন মধ্যবিত্ত বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা প্রান্তিক স্তরের এই মানসিক শ্রমিকরা বুঝতে পারবে তাদের অবস্থান সাধারণ কায়িক শ্রমিকদের মতোই। তাদের উপলব্ধি থেকে আলাদা কিছু নয়। পুঁজির নিয়ন্ত্রকদের পক্ষ থেকে মধ্যবিত্তের শ্রমিকায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাদের উদ্ভব ঘটেছে।’ এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলে দেখা যাবে, মধ্যবিত্ত বলে বিবেচিত মানুষের শতকরা ৮০ বা ৯০ ভাগই প্রান্তিক পর্যায়ের মানসিক শ্রমিক হিসেবে বেরিয়ে আসছে।

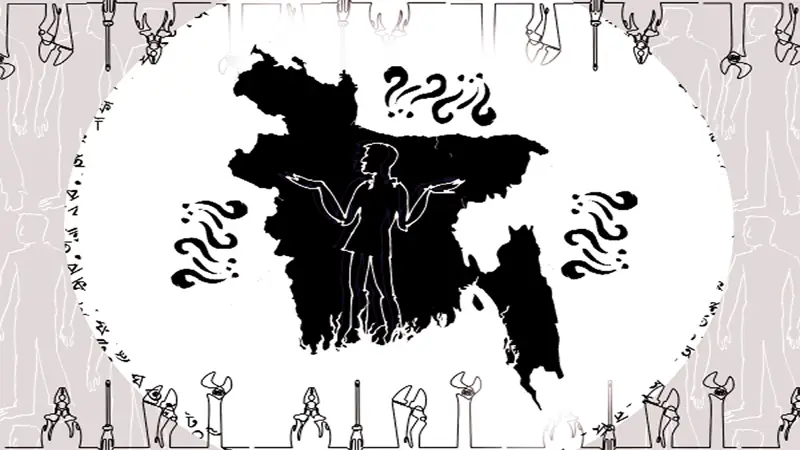

নয়া উদারবাদী অর্থনীতি সেবা খাতকে যতই বিস্তৃত করুক এবং এর ঝলকানিতে শ্রমিককে মধ্যবিত্তের অংশ মনে হোক, দেশকে ভেতর থেকে বদলাচ্ছে আসলে শ্রমিক ও কৃষকরা। নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজি প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ লুটপাট ও দখল করে তছনছ করেছে। দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য ধরে রাখছেন শ্রমিকরা। পরিবর্তনের চালিকা হিসেবে ভূমিকা রেখে তারাই দেশের অর্থনৈতিক চিত্র বদলাচ্ছেন। দেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস পোশাক শিল্প। প্রায় ৩৬ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন এখানে। শতকরা ৮০ ভাগের বেশি রপ্তানি আসে শুধু এ একটি খাত থেকে। দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে দ্বিতীয় অবস্থানে থেকে যারা অবদান রাখছেন তাঁরা প্রবাসী শ্রমিক। ৬৭ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করছেন বিভিন্ন দেশে। তাদের পাঠানো আয়ের ওপর নির্ভর করে দেশে আর্থিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রয়েছে। দেশটিকে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে রেখেছেন যারা, সেই কৃষকদের অবদানই কি কম? তাদের শ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে সরকারের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা। অথচ শ্রমিকদের জীবনই এদেশে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন। স্বাস্থ্যহীনতার ঝুঁকি তো তাদের প্রায় নিয়তির মতো, সঙ্গে রয়েছে মৃত্যুঝুঁকি। প্রবাসী শ্রমিকরাও যথেষ্ট নিরাপদ নন। যেসব দেশে তারা যাচ্ছেন, সেসব দেশের আইনকানুন ভালো করে বুঝে চলার মতো শিক্ষা তাদের অনেকেরই থাকে না। যেজন্য প্রবাসে প্রায়ই বিপদে পড়তে হয়। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ঝুঁকিমুক্ত না হলে সামনের সময়ে দেশের অর্থনীতিও ঝুঁকিমুক্ত হবে না। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে দেশের উপরকাঠামোর অবস্থা লেজেগোবরে। অর্থনৈতিক ভিত নড়ে গেলে পুরো দেশই নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের সামনে এগিয়ে যাওয়ার যে ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তার গতি সচল রাখতে দেশের ভিত্তি যারা মজবুত করছেন তাদের জীবন মান বাড়াতে না পারলে যত ভালো প্রতিবেদনই আসুক তা কাগুজে দলিল হয়েই থাকবে।

প্যানেল