(পূর্ব প্রকাশের পর)

এই আমেরিকারই CDC অন্য একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, করোনাক্রান্ত রোগীদের ৪০% উপসর্গহীন এবং উপসর্গযুক্ত রোগীদের তুলনায় ৫০% কম ইনফেক্সাস। আবার উপসর্গহীন রোগীদের রক্তে এ্যান্টিবডি টাইটারও কম ফলে পুনরায় ইনফেকশনের সম্ভাবনা বেশি।

জাপানের টোকিওতে ভাইরাল ওয়েভ নিয়ে স্টাডি করতে গিয়ে তারা দেখেছেন, একটা ভাইরাল ওয়েভ যখন আসে তখন করোনার উপসর্গযুক্ত ও উপসর্গহীন- এই দুই ধরনের রোগীই সমাজে বিদ্যমান থাকে। উপসর্গযুক্ত রোগীরা তো ১০ মাস পর্যন্ত রক্তে এ্যান্টিবডি লেভেল (সেরোকনভার্শন) ধরে রাখতে পারে, ফলে এই সময় পর্যন্ত তাদের ৯০% প্রটেকশন দেয়। তারপর আবার সেরোরিভার্শন (রক্তে এ্যান্টিবডি শনাক্ত না হওয়া) রক্তহয়ে করোনাক্রান্ত হওয়ার শতভাগ ঝুঁকিতে চলে আসে।

কিন্তু স্টাডিতে দেখা গেছে, যারা উপসর্গহীন (৩৫-৪০%) রোগী, তাদের শরীরের রক্তে যে ন্যাচারাল এ্যান্টিবডি (সেরোকনভার্শন) তৈরি হয়, তার স্থায়িত্ব মাত্র ৩-৪ মাস এবং এ্যান্টিবডি টাইটারও কম তৈরি হয়। এরপর থেকে তাদের রক্ত থেকে এ্যান্টিবডি উধাউ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেরোকনভার্শন তখন সেরোরিভার্শনে (রক্তে এ্যান্টিবডি না থাকা) কনভার্ট হয়। ফলে উপসর্গহীন করোনা রোগীরা ৩-৪ মাসের মাথায় আবার করোনার ঝুঁকিতে চলে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ৩-৪ মাসের মাথায় ইতোপূর্বে করোনাক্রান্ত উপসর্গহীন ৩০-৪০% রোগী, উপসর্গযুক্ত ১০% রোগী এবং যারা এখনো করোনাক্রান্ত হয় নাই- সব মিলে সমাজের বিরাট অংশ আবার করোনাক্রান্তের ঝুঁকিতে চলে যায়। ফলে আবার একটি ভাইরাল ওয়েভ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এজন্য একটা ন্যাচারাল ‘ভাইরাল ওয়েভ’ ৩-৪ মাসের বেশি স্থায়ী হয়না এবং একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভেলে আরেকটি ‘ভাইরাল ওয়েভ’ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এত গেল একটা ন্যাচারাল ‘ভাইরাল ওয়েভ’-এর গতি-প্রকৃতির কথা।

কিন্তু মানুষ যখন তার প্রতিরোধের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মেনে চলে এবং পাশাপাশি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে সমাজকে সুরক্ষা দিতে শুরু করে তখন ‘ভাইরাল ওয়েভ’-এর স্থায়িত্বকাল এবং ইন্টারভেল পিরিয়ডের সময়কালের পরিবর্তন হতে থাকে।

প্রশ্ন : ‘ভাইরাল ওয়েভ’ ও তার ইন্টারভেল পিরিয়ডের বিভিন্নতার কারণ কি?

করোনার ঢেউ আবার আসবে কি আসবে না কিংবা আসলেও কতদিন পরে আসবে এবং কতটুকু ভয়াবহ হবে বিজ্ঞানীদের ভাষায় তা নির্ভর করে নিম্নলিখিত দুইটি মূল ফ্যাক্টরের ওপর-

১. করোনাভাইরাসের আচরণ।

২. সামগ্রিকভাবে মানব সমাজ ও মানব শরীরের প্রতিক্রিয়া (সাস্থ্যবিধি মানা, না মানা, সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং টিকা কার্যক্রমের সফলতা)।

প্রশ্ন : আমাদের প্রায়ই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলা হয়। স্বাস্থ্যবিধি কিভাবে মেনে চলতে পারি?

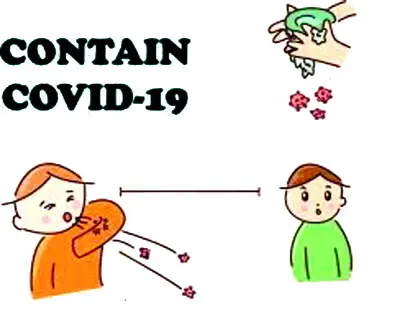

ডাঃ তৌহিদ হোসাইন : স্বাস্থ্যবিধি মানা বা না মানার ক্ষেত্রে মানুষের সুবিধাজনক অবস্থান হলো করোনা ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়, অন্য কোনভাবে নয়। সুতরাং এ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে করোনার কেল্লা ফতেহ। আর স্বাস্থ্যবিধি মানার উদ্দেশ্যই হলো করোনাভাইরাসকে এক মানুষ থেকে আরেক মানুষ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তাকে ব্লক করে দেয়া। এটাকে আমরা ‘ত্রিভুজ উৎস’ ব্লক করা বলতে পারি। করোনাক্রান্ত মানুষ- ভাইরাস বহনকারী বাহন- বাহ্যত সুস্থ মানুষ- এই তিন নিয়ে ত্রিভুজ। আরও খোলাসা করে বললে বলতে হয়, ভাইরাসের এ তিনটি উৎস হলো-

করোনাক্রান্ত রোগী (উপসর্গহীন বা উপসর্গযুক্ত), ভাইরাস বাহন (বায়ু, রেস্পিরেটরি ড্রপলেট বা নিউক্লিয়াই, ফোমাইটস্) এবং বাহ্যত করোনা অনাক্রান্ত সুস্থ মানুষ। এ তিনটিকে একত্রে আবার চেইন অফ ইনফেকশন বলে। রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে এই তিন উৎস পরস্পর আপন ভাইয়ের মতোই হাত ধরাধরি করে চলে।

স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের করোনাভাইরাসের এই তিনটি উৎসেই কুঠারাঘাত করতে হবে। এই তিনটি উৎসের সবচেয়ে বড় উৎস হলো- করোনাক্রান্ত রোগী। এ পর্যায়ে দ্রুত রোগী শনাক্ত করা, করোনা রোগী আইসোলেট করে তাকে চিকিৎসা করা, করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা খুবই জরুরী। যত দ্রুত রোগ শনাক্ত করে আইসোলেশন, চিকিৎসা ও কোয়ারেন্টাইন করা হবে তত দ্রুত করোনার এই বড় উৎসটি ধ্বংস হবে।

করোনার দ্বিতীয় উৎসটি হলো পরিবেশ অর্থাৎ করোনা রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস, কথাবার্তা, হাঁচি-কাশি থেকে নাক-মুখ নিঃসৃত রেস্পিরেটরি ড্রপলেট (৫-১০০০ মিক্রোমিটার) ও রেস্পিরেটরি এরোসল বা ড্রপলেট নিউক্লিয়াই (১-৫ মিক্রোমিটার) যা আশপাশের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফোমাইটস (কাপড়-চোপড় ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি)।

করোনা জীবাণুর কোন হাত-পা নাই। এই রেস্পিরেটরি ড্রপলেট, রেস্পিরেটরি এরোসল বা ড্রপলেট নিউক্লিয়াই ও ফোমাইটস্ ই হলো করোনাভাইরাসের গাড়ি বা বাহন। পরিবেশের এ অবস্থাটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের সাস্থ্যবিধি মানতে, মাস্ক পরিধান করতে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে (৬ ফুট) এবং সর্বদা হাত-মুখ ধুইয়ে নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। আর এ অবস্থাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য সরকার কঠোর লকডাউন-শাটডাউন-কারফিউয়ের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়।

এই লকডাউন শাটডাউনের কাজটার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন কিন্তু খুবই ফলপ্রসূ। সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ছাড়া সরকারের একার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আমি তো মনে করি রুটি-রুজি সন্ধানী খেটে খাওয়া মানুষের বিকল্প একটা ব্যবস্থা করে সরকার যদি ১৪ দিনের কঠিন শাটডাউনের চিন্তা করতে পারত, তাহলে আশা করা যায়, সংক্রমণের এই চ্যানেলকে অনেকাংশে ব্লক করে দিতে পারত।

এ জন্যই বলা হয়, করোনাভাইরাসের এই গাড়ি তথা বাহন অত্যন্ত শক্তিশালী। পুরো মানব জাতি যদি সম্মিলিতভাবে একযোগে এভাবে এই করোনার চ্যানেল বন্ধের উদ্যোগ নিতে পারত যা আসলে আরও কঠিন, তাহলে করোনাভাইরাস নামক এই ভয়ঙ্কর জীবাণু বেঁচে থাকার, বংশবৃদ্ধি করার কোনো জায়গা না পেয়ে এই গ্রহ থেকে ঘুঁটি বসন্তের মতোই চিরতরে বিদায় নিত। কারণ মানুষের শরীরের বাইরে এদের বংশবিস্তারের কোন সুযোগ নাই। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে যা জানা আছে তা হলো, এই রেস্পিরেটরি ড্রপলেট-নিউক্লিয়াই বা ফোমাইটস্ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে করোনা ছড়ানোর রাস্তাও নাই। মুখোমুখি মাস্ক ছাড়া কথা বলা, হাঁচি-কাশি ইত্যাদির মাধ্যমেই মূলত করোনা ছড়ায়। সুতরাং বলা যায় এখানে মানুষ মানুষের যেমন শত্রু, তেমনি বন্ধুও হতে পারে বটে।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে করোনাভাইরাস আসলে রেস্পিরেটরি ড্রপলেট বা নিউক্লিয়াই আকারে বাতাসে কতক্ষণ বা ফোমাইটস্ এ কতক্ষণ বাঁচে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। তবে আপাতত বলা যায় এরা ড্রপলেট নিউক্লিয়াই বা এরোসল আকারে বাতাসে ২-৩ ঘণ্টা বাঁচতে পারে। ফোমাইটসে অবস্থা ভেদে ৩ ঘণ্টা থেকে ৩ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। যদিও অনেক সংক্রামক রোগই যেমন মশা, মাছি, ইঁদুরসহ অন্য অনেক প্রাণীকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করে মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। আবার টিটেনাস রোগটির কোন প্রাণী বাহক নেই, আছে পরিবেশ তথা টক্সয়ডযুক্ত মাটি, ময়লা- আবর্জনা, ইনফেকটেড ধারালো যন্ত্র যা থেকে মানুষ সরাসরি আক্রান্ত হয়।

তৃতীয় উৎসকে ‘বাহ্যত করোনা অনাক্রান্ত সুস্থ মানুষ’ এ জন্য বললাম যে করোনা মহামারীর এ সমাজে যাকে আপনি সুস্থ মনে করছেন, হতে পারে সে উপসর্গহীন করোনা রোগী, যে আপনার-আমার অজান্তেই মানুষ থেকে মানুষে করোনা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে এখন দ্বিতীয় ওয়েভ চলছে। আপনি বলছেন অক্টোবর-নবেম্বরে হয়ত তৃতীয় আরও একটি ওয়েভের মুখোমুখি আমরা। কিভাবে আমরা তৃতীয় ওয়েভ থেকে রক্ষা পেতে পারি?

ডাঃ তৌহিদ হোসাইন : ২৩ মার্চ, ২০২১ সালে একদল গবেষক এ সংক্রান্ত একটি নিবন্ধে পরিস্কার একটি গাইডলাইন দিয়েছে। তারা বলছেন করোনার মতো একটি মহামারীর এই ওয়েভের সঙ্গে ১৯১৮-১৯১৯ সালের দেড় বছরব্যাপী H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ভাইরাল ওয়েভের যথেষ্টই মিল রয়েছে। সেই মহামারীতে নির্দিষ্ট গ্যাপে তিন তিনটি ওয়েভে পুরো মানব জাতিকে কঠিন এক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেই সময়কার ২০০ কোটি লোকের ১৪০ কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছিল এবং ৫ কোটি লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। এর কারণ বিশ্লষণে তারা তখনো কোন ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া, ১ম বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে না উঠতেই এমন একটি মহামারীর হানা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমন্ময়হীনতা, মহামারী সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা না থাকা ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন।

কিন্তু বর্তমানে আমরা COVID19 সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি, তাতে এ রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধের একটা মোটামোটি ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভাইরাল ওয়েভের পিক এবং বেজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা ভাইরাল ঢেউ বা ওয়েভের দুই পিকের মাঝের বেজকে বলছেন- ‘ইন্টার ওয়েভ স্ট্রলিং পিরিয়ড’ বা ‘ইন্টারমেডিয়েট এন্ডেমিক ফেজ’ এবং ওয়েভের পিকটাকে ‘এপিডেমিক ফেজ’ বলেছেন। এপিডেমিক ফেজে সত্বর শনাক্ত করে দ্রুত চিকিৎসা করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু তাদের মতে, এই ‘ইন্টারমেডিয়েট এন্ডেমিক ফেজ’টাই হল, আরেকটি করোনা ঢেউ ঠেকানোর উপযুক্ত সময়।

মহামারীর নিয়মানুযায়ী, খুব শীঘ্রই আমরা এ পর্যায়ে পৌঁছতে যাচ্ছি।

সে হিসেবে দেশে মহামারীর এই পিরিয়ডই হলো তৃতীয় ঢেউ ঠেকানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই সময়ে আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে দ্রুত ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসতে পারি, তাহলে যে তৃতীয় ভাইরাল ওয়েভ এর আশঙ্কা করছি অক্টোবর-নবেম্বরে, তা ঠেকানো সম্ভব না হলেও দেরি করানো বা এর তীব্রতা কমানো সম্ভব হতে পারে। আর সেটা করতে গেলে শনাক্তকরণ লক্ষ্য মাত্রা ৫% এর নিচে নামিয়ে আনাই যথেষ্ট হবে না, বরং ওই বিশেষজ্ঞদের মতে শনাক্তকরণের মাত্রা হতে হবে প্রতি ১ লাখে ১ জন বা তারও কম।

১. ‘দ্রুত মহামারী বিস্তারকারী এ বিশ্বে অবস্থান করে আমরা একজনও নিরাপদ নই যতক্ষণ না প্রত্যেকেই নিরাপদ হব’ (With a fast moving pandemic, no one is safe, unless every one is safe)

২. ‘একজনও দৌড়ে জিততে পারব না যতক্ষণ না প্রত্যেকেই ( No bodz wins the race, until every one wins) আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে ভ্যাকসিন-

লেখক : প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ ও সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্টোপ্যাথলজি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এ্যান্ড ইউরোলজি।