ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন কলেজ ক্যাম্পাসে এক প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার পরপরই হাজার হাজার মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অনেকেই কেবল দেখার জন্য আসে, কেউ কেউ ভিডিও করে, কেউ আবার লাইভে আসে। উদ্ধারকর্মীরা বারবার জনতাকে সরে যেতে বললেও, উৎসুক মানুষের ভিড়ে কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। রাস্তায় এত ভিড় জমে যে, অ্যাম্বুলেন্স ঠিকমতো চলতে পারছে না। সবার চোখে আতঙ্ক, আশঙ্কা— কিন্তু কিছু লোক মোবাইল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন এটি কোনো বিনোদনের দৃশ্য।

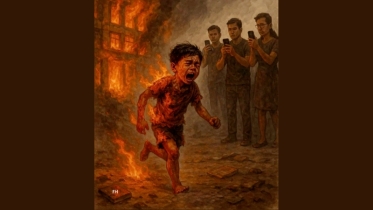

এই প্রবণতা নতুন নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে আমরা এমন এক অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে গেছি, যেখানে মানুষ ভাইরাল হওয়ার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। কেউ নিজের গলার স্বর পাল্টায়, কেউ অদ্ভুত আচরণ করে, আবার কেউ অন্যের যন্ত্রণাকে কনটেন্ট বানিয়ে উপস্থাপন করে। সবচেয়ে ভয়ংকর দিকটি হলো শিশুদের ব্যথা, কান্না, দুর্ঘটনার ছবি বা ভিডিও যারা ইচ্ছা করে তুলে ধরে, যেন সেটা কোনো বিনোদনের উপাদান। একটি শিশু যখন পুড়ে যায়, আহত হয়, কিংবা আতঙ্কে চিৎকার করে— সেই মুহূর্তে তাকে সাহায্য করার বদলে অনেকেই মোবাইল ক্যামেরা তুলে ধরেন।

আরও ভয়ংকর বিষয় হলো, কেউ কেউ এসব ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সহানুভূতির আশায়। ক্যাপশনে লেখে, “আমার বাচ্চার জন্য দোয়া করবেন,” বা “দেখুন কীভাবে আগুনে পুড়েছে।” কিন্তু প্রশ্ন হলো— এই ভিডিওগুলো কি সত্যিই সাহায্য আনার উদ্দেশ্যে করা, নাকি ভিউ, লাইক, আর সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর লোভে? ইউটিউব, ফেসবুক, টিকটকে ভাইরাল কনটেন্ট মানেই অর্থ উপার্জনের সুযোগ। অনেকেই এই পথে পা বাড়িয়ে শিশুর কষ্টকে ব্যবহার করে লাভের হিসাব মেলায়।

শিশুর ব্যথা কখনোই বিনোদনের বিষয় হতে পারে না। যখন কোনো ভিডিওতে একজন শিশু কাঁদছে, দগ্ধ হয়েছে, কিংবা আতঙ্কে কাঁপছে— তখন সেটি তার জীবনের সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্ত। এই সময় সে বুঝেও উঠতে পারে না কী হচ্ছে। অথচ সেই মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দী হয়ে আজীবনের জন্য ইন্টারনেটে থেকে যায়। সে যখন বড় হবে, যদি দেখে তার অসহায় সময়ের ভিডিও কোটি মানুষ দেখেছে, কমেন্ট করেছে, কেউ কেউ ঠাট্টা করেছে— তাহলে তার আত্মমর্যাদায় মারাত্মক আঘাত আসতে পারে।

এই সমস্যা শুধু ভিডিও বানানো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যারা এই ভিডিও দেখে, শেয়ার করে, লাইকের বৃষ্টি ঝরায়—তাদেরও সমান দায় আছে। যদি কেউ না দেখে, না শেয়ার করে, তাহলে এই ধরণের কনটেন্ট ভাইরাল হতো না। তাই দর্শক হিসেবে আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—আমি যা দেখছি, সেটি কি সত্যিই দরকারি, নাকি কারও ব্যক্তিগত দুঃখ উপভোগ করছি?

এই প্রবণতা পুরো সমাজকে একটি ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটি শেখাচ্ছে, মানুষের কষ্টকে পণ্য বানানো যায়। শিশুর যন্ত্রণা, কান্না, বা দুর্বলতা হয়ে উঠছে ইউটিউবের সস্তা থাম্বনেইল। কিছু মানুষ হয়তো বলবে, এতে সহানুভূতি বাড়ে, সাহায্য আসে। কিন্তু যদি সেই সহানুভূতির পথ হয় শিশুর সম্মান বিক্রি করে দেওয়া, তাহলে সেটি আর মানবিক থাকে না।

এই জায়গায় আইন এবং নীতিমালার প্রয়োজন। শিশুদের সম্মতি ছাড়া তাদের ব্যক্তিগত বা যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত কোনোভাবে অনলাইনে প্রকাশ করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলে এসব কনটেন্টের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতেও নীতিগতভাবে এসব ভিডিও নিষিদ্ধ করা জরুরি।

আমরা যদি সত্যিই মানবিক হই, তবে শিশুর যন্ত্রণাকে কনটেন্ট বানিয়ে উপভোগ করব না। বরং পাশে দাঁড়াব, সহানুভূতির হাত বাড়াব, সম্মান দেখাব। একটি শিশুর পোড়া শরীর কখনোই ভিউয়ের কারণ হতে পারে না। তাই আমাদের সবাইকে প্রশ্ন করতে হবে— আমরা কী দেখছি, কেন দেখছি, এবং সেটার ভবিষ্যৎ কী? কারণ, যদি একজন শিশুর কান্না আমাদের বিনোদনের উৎস হয়, তাহলে সমাজ হিসেবে আমাদের চেতনা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে— তা নিয়ে ভাবার এখনই সময়।

লেখক:

সাব-এডিটর

দৈনিক জনকণ্ঠ

এম.কে.