নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল

সেই আঠারো শতকে তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন আজ এত বছর পরও তা সমান প্রযোজ্য। আরও বলেছিলেন, ‘নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ অপমান ও অবজ্ঞার বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ, কিন্তু নানাবিধ বিশেষণে গাল ভরা প্রশংসা করে তাকে যে অন্তপুরে রুদ্ধ করে রাখা হয় তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা খুবই কঠিন। বুঝেছিলেন বেগম রোকেয়াÑ ‘আমরা সমাজেরই অর্ধ-অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই।’

দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, ‘পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।’ আর এক দিদিমা শ্রেণীয়া বলিলেন, ‘আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।’

আমার মা খুব জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ‘ওমা, সে কী কথা বউমার বয়স সবে এগারো বৈ তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দেবে। খোট্টার দেশে ডাল-রুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।’ দিদিমারা বলিলেন, ‘বাছা এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।’

মা বলিলেন, ‘আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।’ কথাটা সত্য কিন্তু কোষ্ঠিতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো। প্রবীণরা বলিলেন, ‘কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।’

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমনকি বিবাদ হইয়া গেল। এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোন এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নাত বউ, তোমার বয়স কত বলো তো।’ মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না;

বলিল, ‘সতেরো।’

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,

‘তুমি জানো না।’

হৈম কহিল, ‘আমি জানি আমার বয়স সতেরো।’ দিদিমারা পরস্পর গা টেপাটেপি করিলেন। বধূর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, ‘তুমি তো সব জান। তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো।’

হৈম চমকিয়া কহিল, ‘বাবা বলিয়াছেন? কখনও না।’ মা কহিলেন, ‘অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে, ‘কখনওই না।’ ‘এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল, স্বর আরও দৃঢ় করিয়া বলিল, ‘বাবা এমন কথা কখনওই বলিতে পারেন না।’

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, ‘তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?’

হৈম বলিল, ‘আমার বাবা তো কখনও মিথ্যা বলেন না।’

ইহার পর মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালি ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারদিকে লেপিয়া গেল।

(হৈমন্তী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

॥ দুই ॥

কথার কালি আর শ্রমের ঘাম-রক্ত মেখে পায়ে পায়ে পেরিয়ে গেল বহু বছর। ক্লারা জেটকিন থেকে আজকের বাজার অর্থনীতি, দিশেহারা নারী আন্দোলন। ক্লারা জেটকিনের বিশ্ব নারী দিবস ঘোষণার পাঁচ বছর পর প্রাচ্যের খ্যাতিমান কবির হাতে ‘হৈমন্তী’র জন্ম। হৈমন্তী আমাদের বুঝিয়েছে সংস্কারের টাবু আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। একে দেখা যায় না, এর পীড়ন অনুভব করা যায়। অদৃশ্য এক চক্রব্যুহের মতো ঘিরে থাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সংস্কার তৈরি হয় নারী-পুরুষের যৌথ জীবন ধারায়, উৎপাদন কাঠামোকে কেন্দ্র করে। এ থেকে বেরোতে দু’জনারই সমান আন্তরিকতা প্রয়োজন। নইলে দু’জনার নিশ্বাসই ব্যাহত হয়। হৈমন্তীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

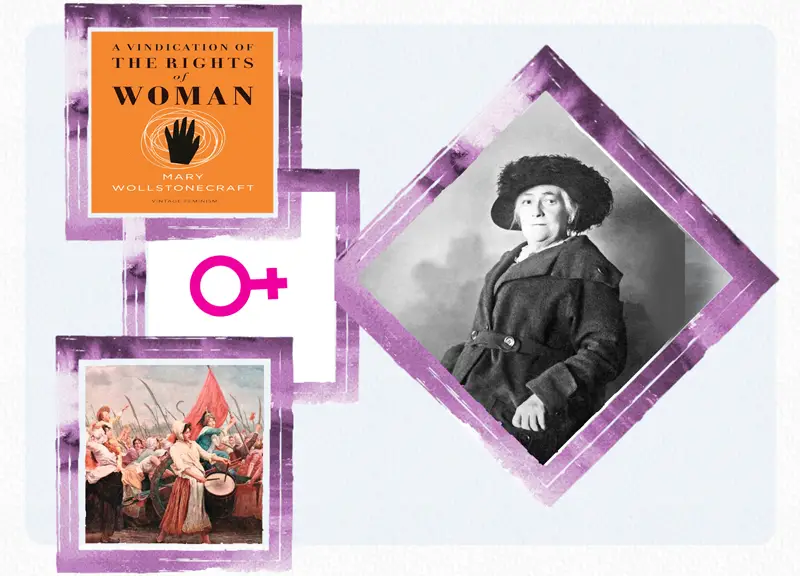

এ কথা বুঝেছিলেন মেরি ওলস্টোন ক্রাফট। ফরাসি বিপ্লবের আবহে যিনি বেড়ে উঠেছিলেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ধারণ করে লিখেছিলেন বিখ্যাত দুই বইÑ‘দ্য ভিন্ডিকেশন অব দ্য রাইটস অব উইমেন’ এবং ‘দ্য ভিন্ডিকেশন অব দ্য রংগস অব উইমেন।’ তিনি বলেছিলেন, নারীর অধিকার স্বীকৃত হলেও তা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন করা কঠিন। সেই আঠারো শতকে তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন আজ এত বছর পরও তা সমান প্রযোজ্য। আরও বলেছিলেন, ‘নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ অপমান ও অবজ্ঞার বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ, কিন্তু নানাবিধ বিশেষণে গাল ভরা প্রশংসা করে তাকে যে অন্তপুরে রুদ্ধ করে রাখা হয় তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা খুবই কঠিন।

বুঝেছিলেন বেগম রোকেয়া- ‘আমরা সমাজেরই অর্ধ-অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহেÑ একই।’

॥ তিন ॥

বীজ ছিল ফরাসি বিপ্লবে। ১৭৮৯ সালের সেই বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নতুন দিগন্ত স্পষ্ট করে। ফরাসি নারীদের অগ্রগামী একটি দল ‘নারী ও পুরুষের সমান অধিকার’ প্রতিষ্ঠায় ‘শ্রম ও কাজের অধিকারের জন্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগের জন্য’ শিরোনামে একটি স্মারকলিপি ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে পেশ করে। তাদের বক্তব্য ছিল, ‘নারীদের যদি ফাঁসিকাষ্ঠে ওঠার অধিকার থাকে তাহলে মঞ্চে ওঠার অধিকারও আছে।’

সেই প্রথম স্পষ্ট করে কিছু বলা। অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত নারীরা শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আনেন। তারা বললেন, পরিবারে নারীর ভূমিকা ও মর্যাদা নির্দিষ্ট হতে হবে, সম্পত্তিতে অধিকার দিতে হবে এবং নারীর নিজের রোজগারের ওপর তার অধিকার আইনত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক সময় ভোটাধিকারের দাবি সামনে এসে পড়ে। ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন মূলত সম্পদশালী নারীরা। তবে শ্রমিক নারীদের এতে সমর্থন ছিল। ধনী নারী আর শ্রমিক নারীদের স্বার্থ ছিল আলাদা। তাদের চাওয়া, দাবি-দাওয়াগুলো সমান্তরালে আবর্তিত হয়নি কখনো। তাদের জীবনধারাই পরস্পরবিরোধী।

আজও পৃথিবীর প্রায় সব দেশে মধ্যবিত্ত নারীদের আন্দোলন শ্রমিক নারীদের আন্দোলন থেকে মৌলিক পার্থক্য বজায় রেখে চলছে। আমাদের এখানেও কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য যখন হাইকোর্ট রুল জারি করে, পোশাক কারখানার হাজার হাজার নারী শ্রমিকের কাছে তখন এই নিপীড়নের চেয়ে বেশি জরুরি হয়ে ওঠে মাস শেষে নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি পাওয়া এবং ন্যায্য মজুরির বিষয়টি। যদিও তারা ভয়াবহ যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার।

সর্বজনীন ভোটাধিকার পেতে পুরুষদেরও সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৮৬৭ সালের আগে সম্পদশালী উচ্চশিক্ষিত পুরুষরাই শুধু ভোট দিতে পারতেন। নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন যখন প্রকট তখন সরকার ও বিত্তবানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, পুরুষের মতো ধনী উচ্চশিক্ষিত নারীদের ভোটাধিকারের বিষয়টিই কেবল বিবেচনা করা যেতে পারে। আঠারো শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত সময়টাই ছিল অধিকার অর্জনের আন্দোলনে ঘটনাবহুল সময়। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯১০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রগতিশীল নারী ফ্রন্টের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জার্মান সমাজতন্ত্রী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর দু’বছর আগে ৮ মার্চ শিকাগো শহরের শ্রমিক নারীরা আট ঘণ্টা কর্ম সময়ের দাবিতে আন্দোলন করলে পুলিশের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।

তাতে বেশ ক’জন নারী শ্রমিক নিহত হন। সেই শ্রমিক নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ৮ মার্চ নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দিনটি রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসেবে পালন করা হতো। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে ঘোষিত হয় নারী দশক, রচিত হয় সিডও সনদ, অনুষ্ঠিত হয় নারী সম্মেলন। সবই আন্তর্জাতিক পরিম-লে এবং প্রায় তখন থেকেই নারী আন্দোলন পুঁজিবাদের খপ্পরে পড়ে দিগ্ভ্রান্ত হতে থাকে। এখন আন্দোলন বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই।

॥ চার ॥

সমাজ এগোচ্ছে...। শুধু একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। এ চলা জীবনের বাস্তবতাকে ছুঁতে পারছে তো? কর্পোরেট ভবনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অত্যাধুনিক চেয়ার টেবিলে বসে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পেরুনো তরুণ যখন বিয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে কন্যার বাবার দেওয়া ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তরের দিন গোনে তখন আবার হৈমন্তীকে মনে পড়ে যায়। ‘কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিয়ের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দেওয়ার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিত উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।’

শিক্ষায় যোগ্যতায় পাত্রের সমান পারদর্শী কনের বাবা বিয়েতে মেয়েকে সাজানোর জন্য এক সেট গয়না আর যে ঘরে সে যাবে সে ঘর সাজাতে এক সেট ফার্নিচার দেবেন। এ যেন দু’পক্ষের মধ্যে এক নীরব চুক্তি। আপাতদৃষ্টে মনে হয় কনের বাবা মেয়েকে খুশি মনে উপহার দিচ্ছেন। এতে বর পক্ষের বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু এসব না পেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর পক্ষের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। মেয়েটির জীবন শ্বশুরবাড়ির বৈরী পরিবেশে অতিষ্ঠ হতে হতে এক সময় হৈমন্তীর মতো নীরব হয়ে যায়।

কাকে দুষবÑব্যক্তিকে, প্রতিষ্ঠানকে নাকি পদ্ধতিকে। সিস্টেম তৈরি করে ব্যক্তিকে। যারা ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদের কথা বলেছিলেন অবস্থার দুর্বিপাকে আজ তাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও তারাই নারীর কাজকে গৃহের চৌহদ্দি থেকে বের করে সামাজিক শ্রমের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সে ইতিহাসও আছে। তবে শোপেন হাওয়ারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যারা বলেছিল, নারী বাইরের কাজে গেলে সংসার জীবনে সংকট তৈরি হয়, তাই তাদের ঘরেই থাকা প্রয়োজন, ঘরকন্নাই নারীদের একমাত্র কাজ।’ সংখ্যায় এখনো তারাই বেশি।

নারী এবং পুরুষ দু’জনার যৌথ চলাই কেবল সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে সামনে। এর কোনো বিকল্প নেই।