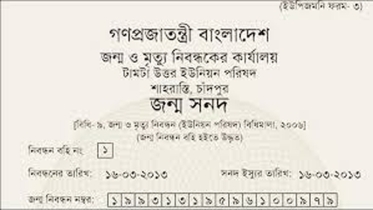

এক দশকে এই পরিবর্তনের ছোঁয়ায় বদলেছে সেবাপ্রাপ্তির ধারা, সরকারি কার্যক্রমের পদ্ধতি এবং জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক। এখন আর সরকারি সেবা মানে কেবল কাগজে-কলমে ফাইল ঠেলা নয়; অনলাইনেই মিলছে জন্মনিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, ভাতা বা চিকিৎসাসেবা।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা আর সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো—যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি স্বচ্ছ, দ্রুত ও জবাবদিহিমূলক।

তবে প্রশ্ন একটাই—এই প্রযুক্তির ব্যবহার কি সবাইকে নিয়ে এগোচ্ছে? নাকি কেউ কেউ এখনো রয়ে যাচ্ছে বাইরে? আমরা কি এই ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়তে পারছি?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে নজরে আসে কিছু আশাব্যঞ্জক উদাহরণ। বরিশালের হিজলা উপজেলার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী যুবক ইমরান হোসেন মোবাইল ব্যাংকিং করতে পারছিলেন না। তার অভিযোগের ভিত্তিতে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপগুলোতে যুক্ত হয় ভয়েস নির্দেশনা ও স্ক্রিনরিডার সুবিধা। এখন শুধু ইমরান নয়, সারা দেশের অনেক প্রতিবন্ধী মানুষই এই সেবাগুলো ব্যবহার করতে পারছেন। এটি নিছক প্রযুক্তি উন্নয়ন নয়—এটি একজন নাগরিকের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি।

একই ধরনের গল্প আছে পাবনার চাটমোহরের বিধবা জমিলা খাতুনের। আগে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে সরকারি ভাতার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হতো তাকে। এখন ঘরে বসেই পাচ্ছেন নিজের প্রাপ্য অর্থ। প্রযুক্তির ব্যবহার এখানে কেবল আধুনিকতা নয়, বরং ক্ষমতায়নের হাতিয়ার।

এই প্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে সরকারের নানা উদ্যোগ। জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ৩৩৩ হেল্পলাইন, কৃষি কল সেন্টার, মায়ের ডাক—এসব প্ল্যাটফর্ম মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে দরকারি তথ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তির বড় উদাহরণ হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক ও অ্যাক্সেসিবল ডিকশনারি। এসব ডিজিটাল টুল ব্যবহার করে দৃষ্টিহীন ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুরাও এখন মূলধারার শিক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

আগে যাদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না, এখন তারাও পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে, নতুন কিছু শিখছে। এগুলো নিছক অ্যাপ নয়, এগুলো সমাজের মানবিকতার পরিমাপক। উন্নয়নের খতিয়ান রাখতেও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে বাংলাদেশ। ‘এসডিজি ট্র্যাকার’ প্ল্যাটফর্মে সরকারের অগ্রগতি এখন জনসাধারণের চোখের সামনে। গবেষক, সাংবাদিক, এমনকি সাধারণ মানুষও জানতে পারছেন—কোন জেলায় কী কাজ হয়েছে, কোথায় কতটা পিছিয়ে আছি।

জেলা-উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণ কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে তৈরি হচ্ছে উন্নয়নের রূপরেখা। এতে করে উন্নয়ন আর শুধু সরকারি অফিসে সীমাবদ্ধ নেই, নেমে এসেছে মানুষের হাতে।

তবে সব গল্প এতটা আশাব্যঞ্জক নয়। এখনো দেশের অনেক অংশে—চরাঞ্চল, হাওর, পাহাড়ি এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল। অনেক মানুষ জানেন না যে তারা ঘরে বসে অনলাইনে জন্মনিবন্ধন করতে পারেন, বিদ্যুৎ বিল দিতে পারেন কিংবা অভিযোগ জানাতে পারেন।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নারীর ডিজিটাল প্রবেশাধিকার। বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, বাংলাদেশে মাত্র ৩৪ শতাংশ নারী মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার গড় ৪৮ শতাংশ। এর মানে, প্রযুক্তির সুফল এখনও সবার হাতে পৌঁছেনি।

প্রযুক্তি যদি কেবল শহরের কিছু মানুষ বা এক শ্রেণির নাগরিকের জন্য হয়, তাহলে তা ন্যায়ভিত্তিক নয়। আসল রূপান্তর তখনই ঘটে, যখন প্রযুক্তি হয়ে ওঠে সংস্কৃতি একটি এমন সমাজব্যবস্থা, যেখানে সবাই সমানভাবে সুযোগ পায়, মর্যাদা পায় এবং পিছিয়ে পড়া কেউ নিজেকে পিছিয়ে মনে করে না।

সরকারি সেবায় প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশকে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এই যাত্রা কেবল অনলাইন সেবা বা নতুন অ্যাপ চালু করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি জাতির সম্মিলিত চেষ্টা, যেখানে নাগরিক শুধু সেবা নেন না, বরং নিজেও সেই রূপান্তরের অংশ হয়ে ওঠেন।

এই পরিবর্তন যদি সত্যিই অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, তবে একদিন আমরা বলতে পারব—হ্যাঁ, প্রযুক্তির হাত ধরে বাংলাদেশ একটি ন্যায্য, মর্যাদাসম্পন্ন ও মানবিক রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই যাত্রায় আমরা কেউই আর পিছিয়ে নেই।

নোভা