কাওসার রহমান ॥ একটি ছবি-ই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ত্বরান্বিত করেছিল নিয়াজীর আত্মসমর্পণ। ৩ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী। ১১ ডিসেম্বর কাদেরিয়া বাহিনীর সহায়তায় টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলের মাটিতে প্যারাড্রপিংয়ের মাধ্যমে নেমেছিলেন ৫৪০ জন ভারতীয় সেনা। সঙ্গে আকাশ থেকে ফেলা হয়েছিল প্রায় ১ হাজার টন রসদ আর গুলি-বারুদ। কিন্তু ১২ ডিসেম্বরের খবরের কাগজগুলোতে ভারতীয় সৈন্যদের ওই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের খবর প্রায় কিছুই ছাপা হয়নি। সেই প্যারাড্রপিংয়ের কোন ছবি যোগাড় করা যায়নি বলে ‘এয়ার ড্রপ অপারেশনে’র গুরুত্বটা বোঝানো যায়নি সাংবাদিকদের। পরদিন দিল্লীর সেনাসদরের জনসংযোগ অফিস থেকে এই প্যারা ব্রিগেডেরই একবছর আগে আগ্রায় অনুশীলনের একটি ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রচারের জন্য বিলি করা হলো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিমান থেকে নেমে আসছে শয়ে শয়ে প্যারাস্যুট। ছবির ক্যাপশনে লিখা হলো, ‘ভারতীয় প্যারা ব্রিগেডের সৈন্যদের পূর্ব পাকিস্তানে নামানো হয়েছে।’ শুধু উল্লেখ করা হয়নি ছবিটা ‘ফাইল ছবি’। ছবি দেখে মনে হচ্ছিল, একটা গোটা প্যারা ব্রিগেডই যেন নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ছবিটা পরদিন লন্ডন টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমসসহ পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজে ছাপা হয়েছিল।

ওই ছবি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন জেনারেল নিয়াজী। মুক্তিবাহিনী আর ঢাকার দিকে এগোতে থাকা ভারতের সৈন্যদের চাপে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন তিনি। মেজর জেনারেল গন্দর্ভ সিং নাগরা কমান্ড অফিসে পৌঁছানোর পর জেনারেল নিয়াজী কৌতুকের ফাঁকে তার সামনে টেবিলে পড়ে থাকা লন্ডন টাইমস কাগজের দিকে আঙ্গুল তুলে ছবিটা দেখিয়েছিলেন আত্মসমর্পণের কারণ হিসাবে। ওই পত্রিকার উপরের দিকেই ছাপা হয়েছিল প্যারাব্রিগেড নামানোর ছবিটা। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গোটা আকাশজুড়ে শয়ে শয়ে নেমে আসছে প্যারাস্যুট।

ঘটনার অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময়ে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল মানেকশর দফতরে তখন জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করতেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রামমোহন রাও। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ হঠাৎই সেনা সদর দফতরে তার দেখা হযে গেল ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস মেজর জেনারেল ইন্দরজিত সিং গিলের সঙ্গে। জুনিয়র অফিসারকে মেজর জেনারেল গিল বললেন, ‘কাল একটা বড় অপারেশন আছে জানো তো! ভাল করে পাবলিসিটি করতে হবে কিন্তু।’

ওই অপারেশনের প্রস্তুতি অবশ্য অনেক আগেই থেকেই নেয়া শুরু করেছিল ভারতীয় বাহিনী। প্রস্তুতি শেষে ঠিক হলো ১১ ডিসেম্বর অপারেশন চালানো হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তারই প্রচারের নির্দেশ দেয়া হলো কর্নেল রাওকে।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়া জেনারেল গিল প্রথম জীবনে প্যারস্যুট রেজিমেন্টের কর্নেল ছিলেন। আর ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাও কয়েক বছর আগে একটা লেখায় জানিয়েছেন, ‘ওই অপারেশনটা যে কী, সেটা জানতাম। আর যুদ্ধের জন্য যে সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি কলকাতায় পূর্ব কমান্ডের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক কর্নেল বি পি রিখিয়কে ফোন করে আবারও মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, পরের দিনের গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের খবর যেন খুব ভাল করে ছাপা হয় সব কাগজে।

এ উপলক্ষে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর (কাদেরিয়া বাহিনী) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে কথা বলে অপারেশনের খুঁটিনাটি তৈরি করছেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পানাগড়, ব্যারাকপুর আর কলাইকুন্ডায় বাহিনী প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ‘ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক’ ওয়েবসাইটে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল পি কে চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘পূর্ব ফ্রন্টিয়ারের বিভিন্ন অঞ্চলকে যেসব সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী মেঘালয়ের তুরায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০১ কমিউনিকেশন জোনের অধীনে পড়েছিল সেন্ট্রাল সেক্টর। পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে জামালপুর, ময়মনসিংহ হয়ে টাঙ্গাইল পর্যন্ত এলাকা দখল করা ছিল তাদের দায়িত্ব। বাকি অঞ্চলগুলো ভাগ করে দেয়া হয়েছিল ৪ কোর, ৩৩ কোর আর নতুন তৈরি হওয়া ২ কোরের মধ্যে।’

তার আগেই মেঘালয়ের তুরাতে অবস্থিত ভারতীয় সেনার ১০১ কমিউনিকেশন জোনের অধীন ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করেছে। তাদের যাত্রাপথ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তুরা-জামালপুর-টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার দিকে। ভারতীয় বাহিনীর আরেকটি ব্রিগেড, এফ জে সেক্টর ময়মনসিংহ হয়ে টাঙ্গাইলের পথ ধরেছিল।

এরই মধ্যে জানা যায়, পাকিস্তানী বাহিনীর ৯৩ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড উত্তরাঞ্চল থেকে ঢাকার দিকে ফিরে যাচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি যমুনা নদীর ওপরে পুলঙ্গি সেতুটা রক্ষা করা দরকার যে কোন মূল্যে। না হলে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়া ভারতীয় বাহিনীর এগোনোর উপায় থাকবে না। কারণ পুলঙ্গি সেতু পার হয়েই পাকিস্তানী বাহিনী সেটা ধ্বংস করে দেবে।

ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা বুঝে গিয়েছিলেন একটা ঝুঁকি নিতেই হবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেনাবাহিনী ওই রকম ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন আগে কখনও করেনি। শেষমেশ চূড়ান্ত হলো অপারেশন। ঠিক করা হলো টাঙ্গাইলের কাছাকাছি কোন জায়গায় বিমান থেকে প্যারাস্যুটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ভেতরেই ভারতীয় সেনা নামিয়ে দেয়া হবে।

সেটাই ছিল স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম প্যারা-ড্রপিং। এরকম পরিস্থিতি যে আসতে পারে, সেটা আন্দাজ করে আগেই টাঙ্গাইল অঞ্চলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি যোগাযোগ হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনীর এক বাঙালী অফিসার সেখানে পৌঁছে গিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিলেন।

মেজর জেনারেল সুখওয়ন্ত সিং তাঁর বই ‘ইন্ডিয়াজ ওয়ারস সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্সে’ লিখেছেন, ‘৫০ ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারা ব্রিগেড গ্রুপকে আগেই ব্যারাকপুর, পানাগড় আর কলাইকুন্ডায় জড়ো করে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকেই ২ নম্বর (মারাঠা) প্যারা ব্যাটালিয়নকে বেছে নেয়া হলো টাঙ্গাইলের জন্য। প্রয়োজনীয় অস্ত্র আর রসদ ব্রিগেড গ্রুপের সহযোগী ইউনিটগুলো থেকে দেয়া হয়েছিল- যাতে স্বাধীনভাবে সম্মুখ সমরের জন্য সবকিছু তাদের সঙ্গেই থাকে। ব্যাটালিয়নটির নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল কুলওয়ান্ত সিং পান্নু।’

মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এমন একটা জায়গা প্যারা-ড্রপিংয়ের জন্য বাছাই করা হয়েছিল, যার পূর্ব দিকে মধুপুর জঙ্গল, মাঝে মাঝেই পুকুর-জলা আর গ্রামের বসতবাড়ি রয়েছে। ১১ তারিখ বেলা আড়াইটার সময়ে দমদমের সিভিলিয়ান বিমানবন্দর আর কলাইকুন্ডার এয়ারবেস থেকে ৫০টি বিমান আকাশে উড়েছিল।

প্যারাট্রুপারদের বিমানগুলো পৌঁছনোর আগে কয়েকটি মিগ সেদিন টাঙ্গাইলের আকাশে চক্কর দিচ্ছিল। ভূমি থেকে পাঠানো সঙ্কেত দেখে শুরু হলো অপারেশন। প্রথমেই বিমান থেকে ফেলা হল রসদ, তারপর ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর জিপ প্রভৃতি, আর একেবারে শেষে নামতে শুরু করল ছত্রী সেনা বা প্যারাট্রুপাররা।

দুটি বিমান থেকে সেনা আর রসদ সেদিন নামানো যায়নি, কিন্তু বাকি ৪৮টি বিমানই সেদিন সফল হয়েছিল বলা চলে। যদিও মেজর সুখওয়ন্ত সিংসহ বিভিন্ন সেনা কর্মকর্তাই লিখেছেন, ৪৬টি বিমান থেকে একেবারে ঠিকমতো রসদ, অস্ত্র আর সৈন্যরা নামতে পারলেও দুটি বিমানের একটি থেকে নামিয়ে দেয়া জিপ গাড়িটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রায় বেশ কিছুটা দূরে একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। আর আরেকটি বিমান ১৫ মাইল উত্তরে নামিয়ে দিয়েছিল সৈন্যদের। তাদের ওপরে গুলিও চালিয়েছিল পাকিস্তানী সেনা। তবে পরের দিন তারা মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছিল। যেসব বিমান সঠিক জায়গায় রসদ, অস্ত্র আর সৈন্যদের নামিয়ে দিতে পেরেছিল, তার মধ্যেও চারটি জিপ গাড়ি পড়ে গিয়েছিল পুকুরে।

বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল ‘টাঙ্গাইল এয়ার ড্রপ’ নামের সেই মূল অপারেশন। তবে আকাশ থেকে নেমে আসা ছত্রী বাহিনীর যুদ্ধ তখন সবে শুরু হচ্ছে। মুক্তিবাহিনী আর স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে সবই পুকুর থেকে টেনে তোলা হয়েছিল পরের দিনের মধ্যেই।

প্রায় এক হাজার টন রসদ আর গুলি-বারুদ সেদিন আকাশ থেকে ফেলা হয়েছিল। শুধু জিপ বা রসদ নয়, প্যারাট্রুপারদের মধ্যে কয়েকজনও পুকুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় গ্রামবাসী আর মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় দুঘণ্টার মধ্যেই সিংহভাগ ভারতীয় সেনা এক জায়গায় জড়ো হতে পেরেছিলেন।

কাদেরিয়া বাহিনীর সহযোগিতায় গোটা দলটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মেজর জেনারেল সুখওয়ন্ত সিং লিখেছেন, ‘এক কোম্পানি সেনা দক্ষিণে আকুয়া গ্রাম পেরিয়ে লোহাজং নদীর ফেরিঘাটের দিকে। রাত আটটার মধ্যেই ফেরিঘাটের দখল নিয়েছিল তারা বিনা বাধায়। আরেকটি পদাতিক কম্ব্যাট টিম মিডিয়াম মেশিন গান আর রিকয়েল-লেস গান সহ এগিয়েছিল মুলিয়া সেতুর দিকে। জামালপুর-টাঙ্গাইল রাস্তার দিকে। তাদের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি বাহিনী সেদিক দিয়ে এসে পড়ে কিনা তার ওপরে নজর রাখা।’

মূল বাহিনী এগিয়েছিল পুঙ্গলি সেতুর দিকে। মাঝে মাঝে দূর থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেলেও তারা ততক্ষণে সেতুর দুদিকে অবস্থান নেয়, তখনও কোন পাকিস্তানী সেনাকে দেখা যায়নি। ভারতীয় বাহিনী ভেবেছিল আকাশ থেকে সেনা নামতে দেখে তারা হয়তো ঢাকার দিকে চলে গেছে। রাত আটটা নাগাদ যখন ভারতীয় সেনারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করছে, সেই সময়ে উত্তর দিক থেকে গাড়ির হেডলাইটের লম্বা একটা লাইন দেখা যায়। পরে জানা গেল, জামালপুর আর ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তানী বাহিনী ফিরছিল ওই গাড়িগুলোতে।

ভারতীয় বাহিনী প্রথমে গুলি চালায়নি। তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ১০০ গজের মধ্যে চলে আসার পরই প্রথম গুলি চলে। গুলিতে প্রথম গাড়িটা উড়ে যায়। পরের কয়েকটা গাড়িও ভালরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্মুখ সমর চলে প্রায় আধঘণ্টা ধরে। প্রতিরোধ যুদ্ধে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী আবারও উত্তরের দিকে পালাতে শুরু করে।

পালানোর আগে পাকিস্তানী বাহিনী চেষ্টা করেছিল পুঙ্গলি সেতুতে ভারতীয় বাহিনীর গড়ে তোলা প্রতিরোধ সরিয়ে এগোতে, কিন্তু তারা পরাস্ত হয়। সেনাবাহিনীর কাছে সেদিন যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল ১৪৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় ওই সংঘর্ষে। মারা যায় ৪ জন ভারতীয় সেনাও। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে রাজাকার বাহিনীর অনেক সদস্যও ছিল।

পরদিন দুপুরের দিকে প্রায় ২৫০ জন পাকিস্তানি সেনাকে মাথার ওপরে বন্দুক তুলে আত্মসর্মপণের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে ভারতীয় বাহিনী। ১০০ গজের কাছাকাছি এগিয়ে আসার পর তাদের নির্দেশ দেয়া হয় অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখতে।

হঠাৎ-ই ওই পাকিস্তানী সেনারা মাটিতে শুয়ে পড়ে গুলি চালাতে শুরু করে। শুরু হয় ব্যাপক গুলির লড়াই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। গুনে দেখা যায় ২২৯ জন পাকিস্তানী সেনা মারা গেছে, ২০ জন আহত। দুজন অফিসারসহ ৪২ জনকে আটক করে ভারতীয় বাহিনী।

১২ তারিখেই বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড আর এফ জে সেক্টরের সেনাদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ স্থাপিত হয় প্যারা ব্যাটালিয়নের। কিন্তু ১২ ডিসেম্বর তারিখের খবরের কাগজগুলোতে ভারতীয় সৈন্যদের ওই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের খবর প্রায় কিছুই ছাপা হয়নি।

দিল্লীর সেনা সদর দফতরের জনসংযোগ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব কমান্ডের জনসংযোগ আধিকারিকের দফতরে ফোন করে জানতে চান, কেন ওই অপারেশনের খবর বিস্তারিত ছাপা হলো না। জবাব এসেছিল যে প্যারাড্রপিংয়ের কোন ছবি যোগাড় করা যায়নি। তাই গুরুত্বটা বোঝানো যায়নি সাংবাদিকদের।

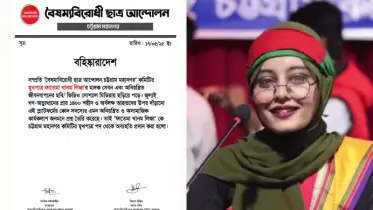

কর্নেল রাওয়ের মাথায় হঠাৎই খেলে যায় একটা বুদ্ধি। এই প্যারা ব্রিগেডেরই একটা অনুশীলনে যোগ দিতে তিনি এক বছর আগে গিয়েছিলেন আগ্রায়। বিমান থেকে নেমে আসা শয়ে শয়ে প্যারাস্যুটের ছবি তুলেছিলেন। তিনি দৌড়ালেন প্রতিরক্ষা দফতরের ফটো বিভাগে। খুঁজে বার করলেন এক বছর আগে তারই তোলা ওই অনুশীলনের ছবিটা। ছবির অনেক কপি করে সেগুলো সংবাদমাধ্যমে প্রচারের জন্য বিলি করে দিলেন। ছবির ক্যাপশনে লিখলেন, ‘ভারতীয় প্যারা ব্রিগেডের সৈন্যদের পূর্ব পাকিস্তানে নামানো হয়েছে।’ শুধু উল্লেখ করেননি যে ছবিটা ‘ফাইল ছবি’। ক্যাপশনটা মিথ্যা ছিল না, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যিও ছিল না। ছবি দেখে মনে হচ্ছিল, একটা গোটা প্যারা ব্রিগেডই যেন নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

ছবিটা পরের দিন লন্ডন টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমসসহ পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজে ছাপা হয়েছিল। তারপরেই তাঁর ডাক পড়েছিল সেনা প্রধান স্যাম মানেকশর ঘরে। এজন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাওকে।

এ ঘটনার পর পরই আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের উদ্দেশ্যে উর্দুতে লেখা একটা বার্তা রেকর্ড করা হয়। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে সেই বার্তা বারবার ব্রডকাস্ট করা হয় আর সেটা ছাপাও হয় পত্রিকায়। সেই বার্তা পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মুক্তিবাহিনী আর ঢাকার দিকে এগোতে থাকা ভারতের সৈন্যদের চাপে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন জেনারেল নিয়াজী। কর্নেল রাও জেনে গিয়েছিলেন, ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে চলেছে পাকিস্তানী বাহিনী। কিন্তু পার্লামেন্টে সেটা ঘোষণা করার কথা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। তাই কাউকেই বলতে পারেননি তিনি কথাটা।

তবে সপ্তাহখানেক পরে, ঢাকা থেকে ফিরে আসা মেজর জেনারেল গন্দর্ভ সিং নাগরার কাছে তিনি জেনেছিলেন, কেন এত তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করলেন জেনারেল নিয়াজী। ওই অফিসারকে জেনারেল নিয়াজী তার সামনে টেবিলে পড়ে থাকা লন্ডন টাইমস কাগজের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছিলেন আত্মসমর্পণের কারণ হিসেবে। উপরের দিকেই ছাপা হয়েছিল তার তোলা আর প্রকাশ করা প্যারাব্রিগেড নামানোর ছবিটা। গোটা আকাশজুড়ে শয়ে শয়ে নেমে আসছে প্যারাসুট।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ডের দেয়া একটি তথ্য বলছে সেদিন এক ব্যাটালিয়ন, অর্থাৎ প্রায় ৭০০ সৈন্য নামানো হয়েছিল প্যারাস্যুটের মাধ্যমে। কিন্তু ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি লেখায় গুলশন লুথরা জানিয়েছেন, ‘১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের মাটিতে নেমেছিল ৫৪০ জন ভারতীয় সেনা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ড বলছে, ‘যে ছবি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রামমোহন রাও প্রচার করেছিলেন, সেটা দেখে মনে হয়েছিল সত্যিই এক ব্রিগেড, অর্থাৎ প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার ভারতীয় সেনা নামিয়ে দেয়া হয়েছে টাঙ্গাইলে। সেটাতেই কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন জেনারেল নিয়াজী।

তবে ছবির ক্যাপশনে কেন সম্পূর্ণ তথ্য দেয়া হয়নি, তার জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাওকে। কিন্তু তার কাজে খুশি হয়ে অন্য কোন দফতরের কোন একটা ঘরে বসে মুচকি হেসেছিলেন আর এন কাউ নামের এক ব্যক্তি। আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ‘কাউবয়’।

উল্লেখ্য, ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর এজেন্সি- রিসার্চ এ্যান্ড এ্যানালিসিস উইং বা ‘র’-এ প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন মি. আর এন কাউ। তিনিই পরে ‘র’তে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন রামমোহন রাওকে। ২০১৬ সালে মারা যান লেফটেন্যান্ট কর্নেল রামমোহন রাও।