দারিদ্র্যের প্রতিটি রেখাকে কলমের ডগায় সুস্পষ্ট করে তুলতে পারতেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মানদীর মাঝি’র কুবের-গণেশ-মালা কিংবা প্রাগৈতিহাসিকের ভিখু-পাঁচী, দারিদ্র্যের সে ভয়াল রূপ পাঠকদেরকে এতটুকু স্বস্তিতে থাকতে দেয় না।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখনী জীবনকে সুন্দর মোড়কে উপস্থাপন করে না, বরং সত্যিটাকে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় সবার চোখে। হয়তো সে কারণেই তার কলমে উঠে এসেছিল, "ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্রপল্লীতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।" পদ্মাতীরের মানুষের সুখ-দুঃখের গল্প ফুটে উঠেছে তার লেখনীতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ক্লান্ত-শ্রান্ত এই সাহিত্যযোদ্ধা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।" ঠিকই তো!

মানিক তার সমগ্র জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন। মারা যাবার পর রাশি রাশি ফুলের ভারে ন্যুব্জ হয় মৃতের দেহখানা, কিন্তু বেঁচে থাকতে দিনের পর দিন ক্ষুধার তাড়না তাড়া করে ফেরে তাকে।

বিত্ত না থাকলে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা না থাকলে একজন সাহিত্যিক শুধুমাত্র কলমের জোরে কতটুকুই বা টিকে থাকতে পারেন বা টিকিয়ে রাখতে পারেন নিজের সৃষ্টিকে? এ প্রশ্নটির উত্তর যেন জানা অজানা বহু সাহিত্যিকের কণ্ঠ হয়ে শেষমেশ বলে গিয়েছেন তিনি।

"মানুষের মধ্যে যতখানি মানুষের নাগালের বাইরে, প্রেম তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট," লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের সুস্থতা ও অপ্রকৃতিস্থতার যে সীমারেখাটি বারবার গুলিয়ে যায়, নিজেকে সুস্থ ভেবে মানুষ অপ্রকৃতিস্থের মতো আচরণ শুরু করে আর তার ভেতরেও আশ্চর্যভাবে সুস্থতার লক্ষণগুলিকে প্রকাশ করে চলে, মানিক সেই সীমারেখাটিকেই স্পর্শ করেছেন বারবার। স্মৃতিচারণে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, ‘তাঁর রচনায় যেটুকু অসুস্থতার ছায়া তা আমাদেরই রুগ্নতার প্রতিবিম্ব। কোনো দিকেই মাঝারি হবার সৌভাগ্য নিয়ে তিনি আসেননি। চূড়াও যেমন তাঁর মেঘ-লোক ছাড়ানো, খাদও তেমনই অতল গভীর। তাই মানিয়ে নেবার মানুষ তিনি নন।’

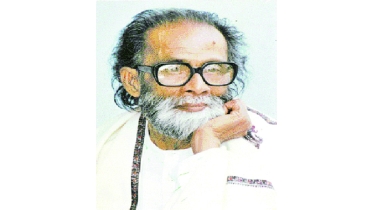

বিহারের দুমকা নামের একটি শহরে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মে জন্মগ্রহণ করেন মানিক বন্দোপাধ্যায়। বাবা হরিহর বন্দোপাধ্যায় এবং মা নীরদাসুন্দরী দেবী। চৌদ্দ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। সাহিত্যের পথে যাত্রাটা ছিল বেশ আত্মবিশ্বাসী। সাফল্যের খবর যেন জেনেই এসেছিলেন, এ পথে তাকে চলতে হবে আজীবন। প্রথম ছাপা গল্প ‘অতসী মামি’ও এই আত্মবিশ্বাসেরই ফসল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অনার্সে পড়ার সময় এক বন্ধুর সাথে অনেকটা চ্যালেঞ্জ ধরেই যেন লিখেছিলেন গল্পটি। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল সেটি।

চার ভাইবোনের পর জন্ম হল ঘুটঘুটে এক কালো ছেলের। অমন গায়ের রং দেখে আঁতুড় ঘরেই নাম দেওয়া হল কালোমানিক। বামুনের ছেলে। রীতমতো গণক ডেকে জন্মঠিকুজি তৈরি করা হল। ঠিকুজিতে নাম রাখা হল অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নামে কেউ কোনও দিনও ডাকল না। এমনকি বাবা হরিহর সাধ করে ছেলের নাম রাখলেন প্রবোধকুমার। সেই নামও আড়ালেই থেকে গেল। ভালোবেসে কালোমানিক বলেই ডাকত সকলে। তারপর যা হয়, বয়স বাড়তে কালোমানিক থেকে কালো গেল খসে। পড়ে রইল শুধু মানিক। ওই নামেই জীবনের প্রথম গল্প ‘অতসী মামী’ ছাপা হয়েছিল। সে থেকে তিনি নিজের নাম ছেঁটে নিলেন, মানিক। প্রথম গল্প ছাপার সময় থেকেই তিনি নিজেকে এ নামে পরিচয় দিয়ে এসেছেন, এবং এ নামেই বাংলা সাহিত্যের জগতে ভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

প্রথমদিকে ভালো ফলাফল থাকলেও পরে আর পড়াশোনায় মন ছিল না। সে তো অনেকেরই থাকে না। কিন্তু মন নেই বলে দুম করে ছেড়ে দেবার মতো সাহস অনেকেই দেখান না। বাংলা সাহিত্যকে যিনি নিজের ধ্যান-জ্ঞান করে নিয়েছেন, তার পক্ষে আর বিজ্ঞানের হিসেব সইলো না। দাদাকে সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রচণ্ড দৃঢ় ও বিশ্বাসী বক্তব্য, “দেখে নেবেন, লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান করে নেব। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে আমারও নাম ঘোষিত হবে।”

দাদা সুধাংশুকুমার বন্দোপাধ্যায় রীতিমতো বিজ্ঞানের পূজারী, ছোটভাইয়ের এহেন স্পর্ধা তাকে স্বভাবতই রাগিয়ে তুললো। টাকা দেওয়াও বন্ধ করে দিলেন। এদিকে সাহিত্যের সাথে যোগ হয়েছিল বাম-রাজনীতি। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের ক্লান্ত-রিক্ত পৃথিবীতে বিপ্লবী ধারার লেখনী উপহার দেওয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন ছিলেন মানিক বন্দোপাধ্যায়। মধ্যবিত্ত কপট জীবন ও আচরণ, ভোগবাদকে আঁকড়ে ধরার মোহময় প্রবণতা, শ্রমিক শ্রেণির শ্রান্ত দেহের পুষ্টিহীনতা- এসবকেই আশ্রয় করে তখন মানিকের কলম চলতে থাকে। তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত মতাদর্শ শক্তিশালী শব্দমালার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। বাস্তবতার বাস্তব চেহারা নিয়ে সমূলে আঘাত করতে থাকে পাঠকের বিবেকে। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সাহিত্যেও এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি লিখতে প্রায় ৪-৫ বছর সময় নিয়েছিলেন। এটি তার অন্যতম এক মাস্টারপিস। পুতুলনাচের ইতিকথা ও পদ্মানদীর মাঝি অনেকগুলো ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পরে প্রকাশ পায় মাঝির ছেলে (একমাত্র কিশোর উপন্যাস), শান্তিলতা (উপন্যাস), মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কবিতা (একমাত্র কবিতা সংকলন), লেখকের কথা (প্রবন্ধ সংকলন), অপ্রকাশিত মানিক বন্দোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্রের সংকলন)।

বাঁশি বাজাতে খুব ভালোবাসতেন। মাঝেমাঝেই বাঁশি হাতে বেরিয়ে পড়েন একা। আদাড়েবাদাড়ে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়ান। সঙ্গে গান আর বাঁশি। বাড়ি ফেরার হুঁশ থাকে না। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান কিংবা নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে আড্ডা। কোনো খবরই পাওয়া যেতো না, থাকতো না তার ঘরে ফেরার কোনো তাড়া। তার এই বাঁশিপ্রীতির দেখা মেলে প্রথম গল্প ‘অতসী মামি’তেই। নদীও খুব ভালোবাসতেন। নদীর সাথে, তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনবসতির সাথে মানিক অনুভব করতেন এক আত্মিক বন্ধন। মাঝি-জেলেদের সাথে গল্পে মজে থাকতেন, খাওয়া-দাওয়াও করতেন তাদের সাথে। সেই আত্মীয়তা থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন তার সবচাইতে জনপ্রিয় রচনা ‘পদ্মা নদীর মাঝি’।

শ্রেণিবৈষম্য ও যৌনতা তার লেখার পরিচিত উপাদান। কাহিনীর প্রয়োজনে অনেক রচনায়ই তিনি এই মতবাদগুলো উপস্থাপন করেছেন। জেলে পল্লীর উঁচু-নিচু শ্রেণি কিংবা কুবের-কপিলার সম্পর্ক, চতুষ্কোণের রাজকুমার ও সরসীর মধ্যকার আবেদন সহ আরো বহু জায়গায় তার মনস্তত্ত্বের এই দিকগুলো দেখা গিয়েছে।

'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, "মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে ‘কল্লোল’ ডিঙিয়ে বিচিত্রায় চলে এসেছে - আসলে সে ‘কল্লোলর’ই কুলবর্ধন"। 'দেশ' পত্রিকায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন - "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরলতম লেখকদের একজন জীবন ও সাহিত্যে মানব-সত্তা যাঁদের অভিন্ন।" বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

আফরোজা